◎崔斌

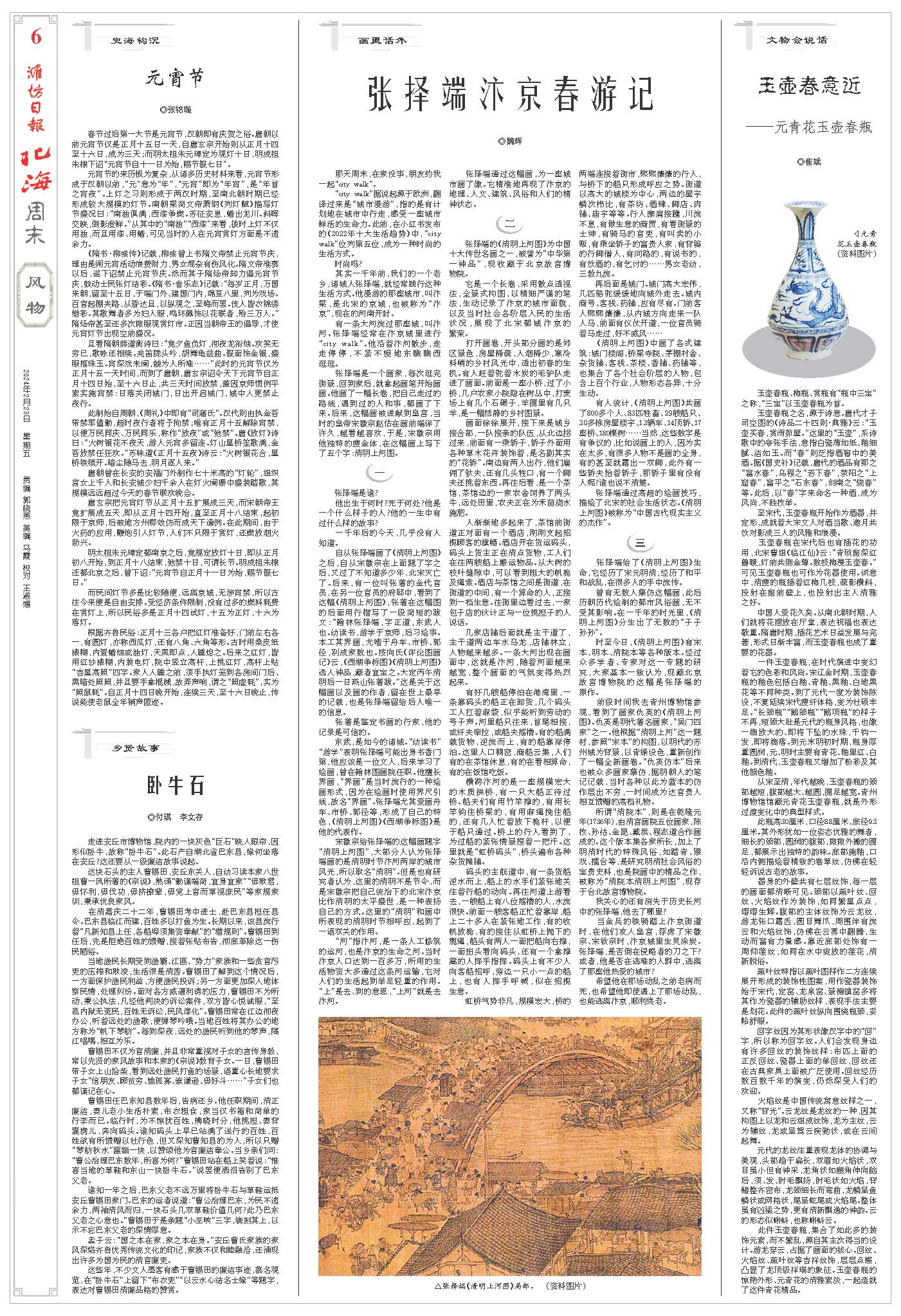

玉壶春瓶、梅瓶、赏瓶有“瓶中三宝”之称,“三宝”以玉壶春瓶为首。

玉壶春瓶之名,源于诗意。唐代才子司空图的《诗品二十四则·典雅》云:“玉壶买春,赏雨茆屋。”这里的“玉壶”,系诗歌中的夸张手法,意指白瓷薄如纸、釉细腻、洁如玉。而“春”则泛指酒窖中的美酒。据《国史补》记载,唐代的酒品有郢之“富水春”,乌程之“若下春”,荥阳之“上窟春”,富平之“石东春”,剑南之“烧春”等。此后,以“春”字来命名一种酒,成为风尚,不胜枚举。

至宋代,玉壶春瓶开始作为酒器,并定形,成就着大宋文人对酒当歌、邀月共饮对影成三人的风雅和浪漫。

玉壶春瓶在宋代后也有插花的功用,北宋曹组《临江仙》云:“青琐窗深红兽暖,灯前共倒金尊。数枝梅浸玉壶春。”可见玉壶春瓶也可作为花器使用。词意中,清瘦的瓶插着红梅几枝,疏影横斜,投射在窗前壁上,也投射出主人清雅之好。

中国人爱花久矣。从南北朝时期,人们就将花摆放在厅堂,表达祝福也表达敬重。隋唐时期,插花艺术日益发展与完善,形式日渐丰富,而玉壶春瓶也成了重要的花器。

一件玉壶春瓶,在时代演进中变幻着它的色彩和风尚。宋辽金时期,玉壶春瓶的釉色包括白釉、青釉、黑釉、白地黑花等不同种类。到了元代一度为装饰陈设,不复延续宋代瘦纤体格,变为壮硕丰足。“长颈瓶”“鹅颈瓶”“鹅项瓶”的样子不再,短颈大肚是元代的瓶身风格,也像一滴放大的、即将下坠的水珠,千钧一发,即将滴落。到元末明初时期,瓶身厚重圆润,元、明时主要有青花、釉里红、白釉。到清代,玉壶春瓶又增加了粉彩及其他颜色釉。

从宋至清,年代越晚,玉壶春瓶的颈部越短,腹部越大、越圆,圈足越宽。青州博物馆馆藏元青花玉壶春瓶,就是外形过渡变化中的典型样式。

此瓶高30厘米,口径8.8厘米、底径9.3厘米。其外形犹如一位姿态优雅的舞者,细长的颈部,圆润的腹部,微微外撇的圈足,都展示出独特的韵味。底部施釉,口沿内侧描绘着精致的卷草纹,仿佛在轻轻诉说古老的故事。

器身的外壁共有七层纹饰,每一层的画面都清晰可见。颈部以蕉叶纹、回纹、火焰纹作为装饰,如同繁星点点,熠熠生辉。腹部的主体纹饰为云龙纹,游龙张口露舌,圆目舞爪,周围伴有流云和火焰纹饰,仿佛在云雾中翻腾,生动而富有力量感。靠近底部处饰有一周仰莲纹,如同在水中绽放的莲花,清新脱俗。

蕉叶纹特指以蕉叶图样作二方连续展开形成的装饰性图案,用作瓷器装饰始于宋代,定窑、龙泉窑、景德镇窑多将其作为瓷器的辅助纹样,表现手法主要是划花。此件的蕉叶纹纵向围绕瓶颈,妥帖舒服。

回字纹因为其形状像汉字中的“回”字,所以称为回字纹。人们会发现身边有许多回纹的装饰纹样:布匹上面的正反回纹、瓷器上面的单回纹,回纹还在古典家具上面被广泛使用。回纹经历数百数千年的演变,仍然深受人们的欢迎。

火焰纹是中国传统寓意纹样之一,又称“背光”。云龙纹是龙纹的一种,因其构图上以龙和云组成纹饰,龙为主纹,云为辅纹,龙或呈驾云疾驰状,或在云间起舞。

元代的龙纹注重表现龙体的协调与美观,头部趋于扁长,双眉如火焰状,双目虽小但有神采,龙角状如鹿角伸向脑后,须、发、肘毛飘扬,肘毛状如火焰,背鳍整齐密布,龙颈细长而弯曲,龙鳞呈鱼鳞状或网格状,尾呈蛇尾或火焰尾。整体虽有凶猛之势,更有清新飘逸的神韵。云的形态似蝌蚪,也称蝌蚪云。

此件玉壶春瓶,集合了如此多的装饰元素,而不繁乱,源自其主次得当的设计。游龙穿云,占据了画面的核心。回纹、火焰纹、蕉叶纹等吉祥纹饰,层层点缀,凸显了龙顶级祥瑞的象征。玉壶春瓶的惊艳外形、元青花的清雅素淡,一起造就了这件青花精品。

玉壶春瓶、梅瓶、赏瓶有“瓶中三宝”之称,“三宝”以玉壶春瓶为首。

玉壶春瓶之名,源于诗意。唐代才子司空图的《诗品二十四则·典雅》云:“玉壶买春,赏雨茆屋。”这里的“玉壶”,系诗歌中的夸张手法,意指白瓷薄如纸、釉细腻、洁如玉。而“春”则泛指酒窖中的美酒。据《国史补》记载,唐代的酒品有郢之“富水春”,乌程之“若下春”,荥阳之“上窟春”,富平之“石东春”,剑南之“烧春”等。此后,以“春”字来命名一种酒,成为风尚,不胜枚举。

至宋代,玉壶春瓶开始作为酒器,并定形,成就着大宋文人对酒当歌、邀月共饮对影成三人的风雅和浪漫。

玉壶春瓶在宋代后也有插花的功用,北宋曹组《临江仙》云:“青琐窗深红兽暖,灯前共倒金尊。数枝梅浸玉壶春。”可见玉壶春瓶也可作为花器使用。词意中,清瘦的瓶插着红梅几枝,疏影横斜,投射在窗前壁上,也投射出主人清雅之好。

中国人爱花久矣。从南北朝时期,人们就将花摆放在厅堂,表达祝福也表达敬重。隋唐时期,插花艺术日益发展与完善,形式日渐丰富,而玉壶春瓶也成了重要的花器。

一件玉壶春瓶,在时代演进中变幻着它的色彩和风尚。宋辽金时期,玉壶春瓶的釉色包括白釉、青釉、黑釉、白地黑花等不同种类。到了元代一度为装饰陈设,不复延续宋代瘦纤体格,变为壮硕丰足。“长颈瓶”“鹅颈瓶”“鹅项瓶”的样子不再,短颈大肚是元代的瓶身风格,也像一滴放大的、即将下坠的水珠,千钧一发,即将滴落。到元末明初时期,瓶身厚重圆润,元、明时主要有青花、釉里红、白釉。到清代,玉壶春瓶又增加了粉彩及其他颜色釉。

从宋至清,年代越晚,玉壶春瓶的颈部越短,腹部越大、越圆,圈足越宽。青州博物馆馆藏元青花玉壶春瓶,就是外形过渡变化中的典型样式。

此瓶高30厘米,口径8.8厘米、底径9.3厘米。其外形犹如一位姿态优雅的舞者,细长的颈部,圆润的腹部,微微外撇的圈足,都展示出独特的韵味。底部施釉,口沿内侧描绘着精致的卷草纹,仿佛在轻轻诉说古老的故事。

器身的外壁共有七层纹饰,每一层的画面都清晰可见。颈部以蕉叶纹、回纹、火焰纹作为装饰,如同繁星点点,熠熠生辉。腹部的主体纹饰为云龙纹,游龙张口露舌,圆目舞爪,周围伴有流云和火焰纹饰,仿佛在云雾中翻腾,生动而富有力量感。靠近底部处饰有一周仰莲纹,如同在水中绽放的莲花,清新脱俗。

蕉叶纹特指以蕉叶图样作二方连续展开形成的装饰性图案,用作瓷器装饰始于宋代,定窑、龙泉窑、景德镇窑多将其作为瓷器的辅助纹样,表现手法主要是划花。此件的蕉叶纹纵向围绕瓶颈,妥帖舒服。

回字纹因为其形状像汉字中的“回”字,所以称为回字纹。人们会发现身边有许多回纹的装饰纹样:布匹上面的正反回纹、瓷器上面的单回纹,回纹还在古典家具上面被广泛使用。回纹经历数百数千年的演变,仍然深受人们的欢迎。

火焰纹是中国传统寓意纹样之一,又称“背光”。云龙纹是龙纹的一种,因其构图上以龙和云组成纹饰,龙为主纹,云为辅纹,龙或呈驾云疾驰状,或在云间起舞。

元代的龙纹注重表现龙体的协调与美观,头部趋于扁长,双眉如火焰状,双目虽小但有神采,龙角状如鹿角伸向脑后,须、发、肘毛飘扬,肘毛状如火焰,背鳍整齐密布,龙颈细长而弯曲,龙鳞呈鱼鳞状或网格状,尾呈蛇尾或火焰尾。整体虽有凶猛之势,更有清新飘逸的神韵。云的形态似蝌蚪,也称蝌蚪云。

此件玉壶春瓶,集合了如此多的装饰元素,而不繁乱,源自其主次得当的设计。游龙穿云,占据了画面的核心。回纹、火焰纹、蕉叶纹等吉祥纹饰,层层点缀,凸显了龙顶级祥瑞的象征。玉壶春瓶的惊艳外形、元青花的清雅素淡,一起造就了这件青花精品。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240223/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240223/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240223/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240223/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240223/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240223/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240223/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240223/08/Page08-1500.jpg)