□本报记者 刘晓杰

“王伯祥书记在寿光的五年多时间里,掀起了一场‘绿色革命’,他不仅让寿光摘掉了贫穷落后的帽子,为寿光人民留下了一座座‘金山银山’,也为寿光的农业产业发展奠定了根基。”4月7日,寿光市关工委副主任马金涛接受记者采访时说。

回想起王伯祥在寿光任县委书记的几年时光,马金涛感慨万千。“1987年,我任孙家集镇镇长,跟着王伯祥书记在孙家集镇三元朱村开始了冬暖式大棚的建设,掀起了一场改变农民命运的‘绿色革命’。”马金涛回忆说,寿光农民有种菜的传统,上世纪80年代初,刚刚解决温饱的寿光南部农民,习惯于单一种植大白菜,结果导致2500万公斤白菜全烂在了地里。这件事深深刺痛了王伯祥。

马金涛说,1988年腊月,一根顶花带刺的黄瓜引起了王伯祥的注意。那时的寿光是有名的穷县。作为县委书记的王伯祥一直在寻找脱贫致富的突破口。这根黄瓜,让王伯祥看到了希望。在了解到东北有人会种“过冬不生炉的大棚”时,他第一反应就是非常惊喜:在东北能够生产,在寿光也一定可以成功。王伯祥当即下定决心搞蔬菜大棚生产,并派人把懂大棚蔬菜种植技术的韩永山师傅请到了三元朱村。韩永山说,要想在春节前收获黄瓜,现在必须马上建棚。

“当时,王伯祥开了‘五次现场会’,专门解决冬暖式大棚建设和发展过程中遇到的问题。”马金涛说,1990年1月的一天,王伯祥在三元朱村召开了第一次现场会,专门解决干部群众的思想认识问题,协调土地、资金、技术等问题,发动17个党员干部带头建起了17个冬暖式大棚,第一批黄瓜上市后,当年村里就有了17个万元户。

1990年5月的一天,王伯祥在孙家集镇政府驻地大礼堂召开了第二次现场会,成立全县蔬菜领导小组,协调解决土地调整问题。“第二次现场会,王伯祥带领成立了全县蔬菜领导小组,他任总指挥,王乐义和韩永山任蔬菜生产顾问。”马金涛回忆道,当时,各乡镇全面开展土地调整,满足建棚户的需求。

发展初期的蔬菜大棚,在寿光乃至潍坊市都还是个新事物,六七千元钱的投资让很多村民望而却步。 “只要对老百姓有利,就大胆干!”1990年6月的一天,王伯祥在三元朱村召开了第三次现场会,专门解决建棚所需的资金和物资问题。马金涛说,当时会上王乐义介绍了三元朱村大棚建设情况。为了给发展蔬菜大棚的农户集体办理贷款,王伯祥找到时任寿光农业银行行长的王耀坤,本以为会马到成功,谁料王耀坤觉得数额太大、在全国没有先例,不敢担风险。王伯祥就反复说明:“这可是关系千百户农民发家致富的事啊,2000万元看上去数目是不小,可化整为零,到了各个农户手里就成小数目了。一个大棚一年收入两三万元,而每家贷款也不过几千元,会有什么风险?一年之内保证把贷款还上。”

当时,王耀坤十分担忧地表示,大棚能不能成功,还是两可之间的事。王伯祥说:“我敢保证成功。”王耀坤还是犹豫,要是放出这么大数额的贷款,谁能担保一年之后全部归贷呢?王伯祥再也按捺不住了,一巴掌拍在桌子上高声说:“我担保还不行吗?”桌上的玻璃板应声而碎。不过这一巴掌也有效果,一下子拍出了2000万元。同样,正是这2000万元,成为后来寿光千百家菜农的“启动资金”。

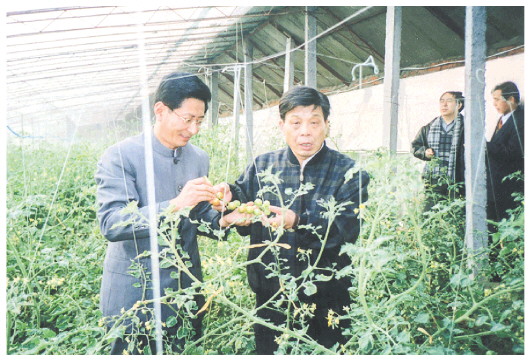

如何发展好冬暖式大棚,技术是关键。1990年8月的一天,王伯祥在三元朱村新建的两个标准示范大棚旁边召开第四次现场会,王乐义和韩永山现场向群众讲解建棚需要注意的问题和事项,提升群众的大棚管理水平。马金涛说,随后全县5000个大棚种植户分批来三元朱村学习大棚种植技术,一场“绿色革命”席卷全县。

1990年10月的一天,王伯祥在三元朱村召开第五次现场会,专门组织全县200多名技术员现场学习整地、施肥、灌溉、嫁接等技术,再由技术员指导全县5000个大棚种植户,帮助他们提升大棚管理水平。

“光咱寿光富起来不算富,还得全国富。把技术传出去,技术在全国都发展起来了,对寿光是好事。这样市场繁荣,蔬菜买卖越做越大。”王伯祥常常这样说。

30多年来,寿光人一直坚守“不封闭,不独享”的理念,无私向全国各地输出寿光的大棚蔬菜技术。目前,寿光常年有8000多名骨干技术员在全国30多个省、直辖市、自治区指导蔬菜生产,全国新建大棚一半以上有“寿光元素”。

“心中有党、心中有民、心中有责”,这是王伯祥改革攻坚的制胜法宝和成功密码,也是这位改革先锋的初心所在和动力源泉,也是这位“百姓书记”被寿光人民口口相传、念念不忘的根源。如今,寿光人秉承“达则兼济天下”的初心和情怀,毫无保留地将成熟的种植技术和管理技术推出潍坊、推向世界。

“王伯祥书记在寿光的五年多时间里,掀起了一场‘绿色革命’,他不仅让寿光摘掉了贫穷落后的帽子,为寿光人民留下了一座座‘金山银山’,也为寿光的农业产业发展奠定了根基。”4月7日,寿光市关工委副主任马金涛接受记者采访时说。

回想起王伯祥在寿光任县委书记的几年时光,马金涛感慨万千。“1987年,我任孙家集镇镇长,跟着王伯祥书记在孙家集镇三元朱村开始了冬暖式大棚的建设,掀起了一场改变农民命运的‘绿色革命’。”马金涛回忆说,寿光农民有种菜的传统,上世纪80年代初,刚刚解决温饱的寿光南部农民,习惯于单一种植大白菜,结果导致2500万公斤白菜全烂在了地里。这件事深深刺痛了王伯祥。

马金涛说,1988年腊月,一根顶花带刺的黄瓜引起了王伯祥的注意。那时的寿光是有名的穷县。作为县委书记的王伯祥一直在寻找脱贫致富的突破口。这根黄瓜,让王伯祥看到了希望。在了解到东北有人会种“过冬不生炉的大棚”时,他第一反应就是非常惊喜:在东北能够生产,在寿光也一定可以成功。王伯祥当即下定决心搞蔬菜大棚生产,并派人把懂大棚蔬菜种植技术的韩永山师傅请到了三元朱村。韩永山说,要想在春节前收获黄瓜,现在必须马上建棚。

“当时,王伯祥开了‘五次现场会’,专门解决冬暖式大棚建设和发展过程中遇到的问题。”马金涛说,1990年1月的一天,王伯祥在三元朱村召开了第一次现场会,专门解决干部群众的思想认识问题,协调土地、资金、技术等问题,发动17个党员干部带头建起了17个冬暖式大棚,第一批黄瓜上市后,当年村里就有了17个万元户。

1990年5月的一天,王伯祥在孙家集镇政府驻地大礼堂召开了第二次现场会,成立全县蔬菜领导小组,协调解决土地调整问题。“第二次现场会,王伯祥带领成立了全县蔬菜领导小组,他任总指挥,王乐义和韩永山任蔬菜生产顾问。”马金涛回忆道,当时,各乡镇全面开展土地调整,满足建棚户的需求。

发展初期的蔬菜大棚,在寿光乃至潍坊市都还是个新事物,六七千元钱的投资让很多村民望而却步。 “只要对老百姓有利,就大胆干!”1990年6月的一天,王伯祥在三元朱村召开了第三次现场会,专门解决建棚所需的资金和物资问题。马金涛说,当时会上王乐义介绍了三元朱村大棚建设情况。为了给发展蔬菜大棚的农户集体办理贷款,王伯祥找到时任寿光农业银行行长的王耀坤,本以为会马到成功,谁料王耀坤觉得数额太大、在全国没有先例,不敢担风险。王伯祥就反复说明:“这可是关系千百户农民发家致富的事啊,2000万元看上去数目是不小,可化整为零,到了各个农户手里就成小数目了。一个大棚一年收入两三万元,而每家贷款也不过几千元,会有什么风险?一年之内保证把贷款还上。”

当时,王耀坤十分担忧地表示,大棚能不能成功,还是两可之间的事。王伯祥说:“我敢保证成功。”王耀坤还是犹豫,要是放出这么大数额的贷款,谁能担保一年之后全部归贷呢?王伯祥再也按捺不住了,一巴掌拍在桌子上高声说:“我担保还不行吗?”桌上的玻璃板应声而碎。不过这一巴掌也有效果,一下子拍出了2000万元。同样,正是这2000万元,成为后来寿光千百家菜农的“启动资金”。

如何发展好冬暖式大棚,技术是关键。1990年8月的一天,王伯祥在三元朱村新建的两个标准示范大棚旁边召开第四次现场会,王乐义和韩永山现场向群众讲解建棚需要注意的问题和事项,提升群众的大棚管理水平。马金涛说,随后全县5000个大棚种植户分批来三元朱村学习大棚种植技术,一场“绿色革命”席卷全县。

1990年10月的一天,王伯祥在三元朱村召开第五次现场会,专门组织全县200多名技术员现场学习整地、施肥、灌溉、嫁接等技术,再由技术员指导全县5000个大棚种植户,帮助他们提升大棚管理水平。

“光咱寿光富起来不算富,还得全国富。把技术传出去,技术在全国都发展起来了,对寿光是好事。这样市场繁荣,蔬菜买卖越做越大。”王伯祥常常这样说。

30多年来,寿光人一直坚守“不封闭,不独享”的理念,无私向全国各地输出寿光的大棚蔬菜技术。目前,寿光常年有8000多名骨干技术员在全国30多个省、直辖市、自治区指导蔬菜生产,全国新建大棚一半以上有“寿光元素”。

“心中有党、心中有民、心中有责”,这是王伯祥改革攻坚的制胜法宝和成功密码,也是这位改革先锋的初心所在和动力源泉,也是这位“百姓书记”被寿光人民口口相传、念念不忘的根源。如今,寿光人秉承“达则兼济天下”的初心和情怀,毫无保留地将成熟的种植技术和管理技术推出潍坊、推向世界。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250410/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250410/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250410/03/Page03-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250410/04/Page04-1500.jpg)