□本报记者 王鲁萍

爱心档案

扎根沃土 服务“三农”

近期,潍坊职业学院“赋能强农”服务乡村振兴志愿服务项目团队先后走访全市多个现代农业示范基地,通过“把脉问诊式”开展专项调研,探索产教融合助力乡村振兴的创新路径。

自2018年成立以来,这支特色鲜明的志愿服务团队聚焦“赋能强农”项目的深入实施,构建“专家智库+技术精英+企业骨干”三维人才矩阵,汇聚了120名高级职称专家、11名博士及25名企业精英。七年间,这支“接地气、有温度”的志愿服务团队足迹遍布潍坊各地,在田间地头奏响乡村振兴的时代强音。

暖心故事

故事一:

校企攻关育良种 姜农笑逐颜开

2020年8月的一天,昌邑市北孟镇的姜农王世栋蹲在地里,对着自家发黄枯萎的姜苗长吁短叹,根结线虫病和茎基腐病让他连续两年减产,大姜抗病弱、重茬问题更像一块大石头压在他心头。

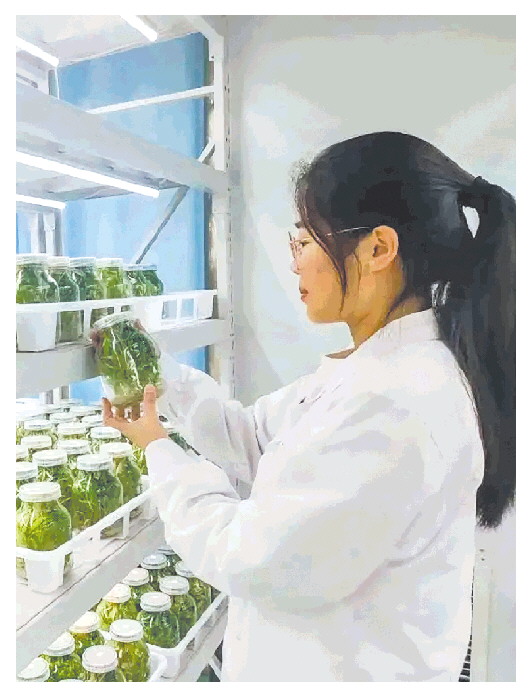

当时的村子里,像王世栋这样的姜农不在少数。转机出现在2021年10月,潍坊市潍职大姜脱毒种苗研究院成立,“赋能强农”项目团队依托校企合作,聚焦大姜种苗脱毒组培技术研发、病毒检测联合攻关。技术员们一头扎进实验室,一头扎根田间,研发出良田、良种、良技“三良”生姜产业发展模式,总结标准化规模化组培工厂化育苗技术规程体系,培育脱毒大姜新品种9个,完成大姜品种脱毒27个,为姜农有效解决了抗病弱姜瘟病、茎基腐病、重茬等技术难题。

2022年,王世栋抱着试试看的心态,首批引进脱毒大姜种苗。在他精心照料下,姜苗茁壮成长,到了收获季,姜块饱满肥大,亩产量比以往增加了近2成。尝到甜头的王世栋逢人就说:“咱这姜苗就像打了‘强心针’,抗病能力强多了。”如今,在潍坊,像王世栋这样受益的姜农有3000余户,2万余亩姜田焕发出新的生机,亩均增产10%至20%,有力促进了潍坊市乃至山东省大姜产业高质量发展。

故事二:

“土地医生”问诊 芳青玫瑰绽放

近日,滨海区盐碱地上种植的200公顷芳青玫瑰竞相绽放,吸引了众多游客前来“打卡”。

谁能想到,这片飘香的花田曾经是连野草都难生长的盐碱地。2018年10月,“赋能强农”项目团队盯上这块“不毛之地”,他们带着“让盐碱地开出最美的花”的信念,一头扎进改良土壤的研究中。团队依托国家级校企协同创新中心,与山东元舜现代农业科技有限公司等企业合作,在实验室和田间地头来回奔波。他们在植物保护、优良品种选育等领域深耕,像寻宝一样寻找能在盐碱地扎根的植物。从立项《滨海重盐碱地原土绿化彩叶植物引种快繁技术研究》等26项国家级及省、市科研课题,到拿下4项发明专利、发表20余篇学术论文,这群“土地医生”用了整整两年时间。他们从众多植物中筛选出35个耐盐碱优良品种,其中最耀眼的“明星”就是如今开满盐碱地的芳青玫瑰。

这些粉色的花朵不仅成了滨海区的美丽名片,更成了村民们的“致富花”。玫瑰精油、玫瑰花茶等产品供不应求,来赏花的游客越来越多,村民们的腰包也越来越鼓。2022年,团队带着成熟的技术和培育的种苗,把这份“美丽事业”拓展到山西、陕西等地。从渤海之滨到黄土高原,玫瑰的芬芳正飘向远方,“把论文写在大地上”的标语变成了看得见、摸得着的美丽图景。

城市温度

用专业力量书写乡村振兴新篇章

◎王鲁萍

潍坊职业学院“赋能强农”服务乡村振兴志愿服务项目团队用实际行动诠释了新时代的担当与奉献精神,为潍坊的乡村振兴事业注入强大动力。

从价值维度来看,于乡村产业,团队通过科技创新,解决了农业生产中的关键难题,推动了传统农业向现代化、智能化、高效化转变。于乡村人才培养,培育了大量高素质农民和涉农专业人才,这些人才成为乡村振兴的中坚力量,带动了更多农民增收致富。于社会层面,团队的服务范围不断扩大,从区域经济发展到东西协作,提升了潍坊在全国乃至国际上的影响力,展现了潍坊作为农业大市的责任与担当。

团队的工作模式也极具创新性。他们将产业、科研、教育紧密结合,形成了“三位一体”的协同发展模式。在科研上,搭建多个涉农科研平台,承担多项科研课题,取得众多科研成果,并将其有效转化为实际生产力。在教育上,强化涉农人才培训,让知识与技术真正走进农村、走近农民。

潍坊职业学院“赋能强农”服务乡村振兴志愿服务项目团队的故事,让我们看到乡村振兴不是一句空洞的口号,而是实实在在发生在田间地头、农民身边的改变。他们用专业知识和无私奉献,为乡村带来了新的生机与活力。这种以志愿之心服务乡村、以专业之力推动发展的精神,值得我们每一个人学习与弘扬。

(本栏图片由潍坊职业学院提供)

爱心档案

扎根沃土 服务“三农”

近期,潍坊职业学院“赋能强农”服务乡村振兴志愿服务项目团队先后走访全市多个现代农业示范基地,通过“把脉问诊式”开展专项调研,探索产教融合助力乡村振兴的创新路径。

自2018年成立以来,这支特色鲜明的志愿服务团队聚焦“赋能强农”项目的深入实施,构建“专家智库+技术精英+企业骨干”三维人才矩阵,汇聚了120名高级职称专家、11名博士及25名企业精英。七年间,这支“接地气、有温度”的志愿服务团队足迹遍布潍坊各地,在田间地头奏响乡村振兴的时代强音。

暖心故事

故事一:

校企攻关育良种 姜农笑逐颜开

2020年8月的一天,昌邑市北孟镇的姜农王世栋蹲在地里,对着自家发黄枯萎的姜苗长吁短叹,根结线虫病和茎基腐病让他连续两年减产,大姜抗病弱、重茬问题更像一块大石头压在他心头。

当时的村子里,像王世栋这样的姜农不在少数。转机出现在2021年10月,潍坊市潍职大姜脱毒种苗研究院成立,“赋能强农”项目团队依托校企合作,聚焦大姜种苗脱毒组培技术研发、病毒检测联合攻关。技术员们一头扎进实验室,一头扎根田间,研发出良田、良种、良技“三良”生姜产业发展模式,总结标准化规模化组培工厂化育苗技术规程体系,培育脱毒大姜新品种9个,完成大姜品种脱毒27个,为姜农有效解决了抗病弱姜瘟病、茎基腐病、重茬等技术难题。

2022年,王世栋抱着试试看的心态,首批引进脱毒大姜种苗。在他精心照料下,姜苗茁壮成长,到了收获季,姜块饱满肥大,亩产量比以往增加了近2成。尝到甜头的王世栋逢人就说:“咱这姜苗就像打了‘强心针’,抗病能力强多了。”如今,在潍坊,像王世栋这样受益的姜农有3000余户,2万余亩姜田焕发出新的生机,亩均增产10%至20%,有力促进了潍坊市乃至山东省大姜产业高质量发展。

故事二:

“土地医生”问诊 芳青玫瑰绽放

近日,滨海区盐碱地上种植的200公顷芳青玫瑰竞相绽放,吸引了众多游客前来“打卡”。

谁能想到,这片飘香的花田曾经是连野草都难生长的盐碱地。2018年10月,“赋能强农”项目团队盯上这块“不毛之地”,他们带着“让盐碱地开出最美的花”的信念,一头扎进改良土壤的研究中。团队依托国家级校企协同创新中心,与山东元舜现代农业科技有限公司等企业合作,在实验室和田间地头来回奔波。他们在植物保护、优良品种选育等领域深耕,像寻宝一样寻找能在盐碱地扎根的植物。从立项《滨海重盐碱地原土绿化彩叶植物引种快繁技术研究》等26项国家级及省、市科研课题,到拿下4项发明专利、发表20余篇学术论文,这群“土地医生”用了整整两年时间。他们从众多植物中筛选出35个耐盐碱优良品种,其中最耀眼的“明星”就是如今开满盐碱地的芳青玫瑰。

这些粉色的花朵不仅成了滨海区的美丽名片,更成了村民们的“致富花”。玫瑰精油、玫瑰花茶等产品供不应求,来赏花的游客越来越多,村民们的腰包也越来越鼓。2022年,团队带着成熟的技术和培育的种苗,把这份“美丽事业”拓展到山西、陕西等地。从渤海之滨到黄土高原,玫瑰的芬芳正飘向远方,“把论文写在大地上”的标语变成了看得见、摸得着的美丽图景。

城市温度

用专业力量书写乡村振兴新篇章

◎王鲁萍

潍坊职业学院“赋能强农”服务乡村振兴志愿服务项目团队用实际行动诠释了新时代的担当与奉献精神,为潍坊的乡村振兴事业注入强大动力。

从价值维度来看,于乡村产业,团队通过科技创新,解决了农业生产中的关键难题,推动了传统农业向现代化、智能化、高效化转变。于乡村人才培养,培育了大量高素质农民和涉农专业人才,这些人才成为乡村振兴的中坚力量,带动了更多农民增收致富。于社会层面,团队的服务范围不断扩大,从区域经济发展到东西协作,提升了潍坊在全国乃至国际上的影响力,展现了潍坊作为农业大市的责任与担当。

团队的工作模式也极具创新性。他们将产业、科研、教育紧密结合,形成了“三位一体”的协同发展模式。在科研上,搭建多个涉农科研平台,承担多项科研课题,取得众多科研成果,并将其有效转化为实际生产力。在教育上,强化涉农人才培训,让知识与技术真正走进农村、走近农民。

潍坊职业学院“赋能强农”服务乡村振兴志愿服务项目团队的故事,让我们看到乡村振兴不是一句空洞的口号,而是实实在在发生在田间地头、农民身边的改变。他们用专业知识和无私奉献,为乡村带来了新的生机与活力。这种以志愿之心服务乡村、以专业之力推动发展的精神,值得我们每一个人学习与弘扬。

(本栏图片由潍坊职业学院提供)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250519/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250519/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250519/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250519/04/Page04-1500.jpg)