□本报记者 隋炜凤

通讯员 徐春光 肖柏明 文/图

眼下,正值黑木耳生长管理的关键季节。4月12日,记者在诸城市贾悦镇别家官庄村的诸城市宇鹏食用菌专业合作社看到,占地50多亩的食用菌种植技术推广试验基地里,白色菌棒整齐摆放在草帘下面,自动化洒水设备喷出一片环形水雾,场面十分壮观。

“我们铺设喷灌设施,只需轻触手机屏幕,细密稳定的水珠便能均匀喷洒,在保障木耳生长湿度的同时,减少了人工作业。”合作社负责人韩仲光说。

韩仲光是一名退役军人,早在40年前他就是部队小有名气的“菌菇王”。1988年,退役后的韩仲光开始在自己的试验田尝试种植黑木耳。从挑耳包、杀菌、接种到养菌、出耳……韩仲光摸索到一条适合当地种植的技术路线。一年过去,顺利收割了六茬,亩均收入近3万元。

从那之后,韩仲光先后投资300多万元用于厂房的基础设施建设、引进设备、购买原材料。在种植技术方面,他不断探索新技术新方法,种植的黑木耳产值高、质量优,市场供不应求。村民见收入可观,纷纷向他请教学习,韩仲光便自办技术培训班,无偿提供黑木耳种植技术培训,并亲自上门进行技术指导,韩仲光也成了远近闻名的“种菇达人”。

2011年初,韩仲光成立诸城市宇鹏食用菌专业合作社,采取“专业合作社+基地+农户”的生产经营模式,带领大家种植黑木耳。合作社先后建立起10座标准化食用菌种温室大棚,年产销优质黑木耳50余吨,净收益100多万元。如今,合作社已拥有固定资产600多万元,拥有废菌袋分离机、菌料上料筛料机等先进设备10余台(套),产能和经济效益大幅提升,成为集种植、加工、销售、研发、培训于一体的食用菌产业化基地。

随着黑木耳种植规模变大,废弃菌棒也越来越多,韩仲光积极探索菌棒废弃物的资源化利用新途径,通过加工处理变成有机肥,实现变废为宝,形成了“资源-产品-农业废弃物-再生资源”的高效循环模式。

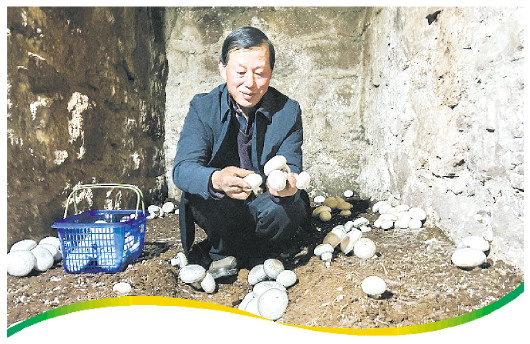

值得一提的是,韩仲光利用废弃的地窖培育口蘑取得成功。“白色的口蘑圆润饱满、长势喜人,我将陆续向周边村民推广,带动他们把闲置的旧房、地窖利用起来,增加一份收入。”韩仲光说。

通讯员 徐春光 肖柏明 文/图

眼下,正值黑木耳生长管理的关键季节。4月12日,记者在诸城市贾悦镇别家官庄村的诸城市宇鹏食用菌专业合作社看到,占地50多亩的食用菌种植技术推广试验基地里,白色菌棒整齐摆放在草帘下面,自动化洒水设备喷出一片环形水雾,场面十分壮观。

“我们铺设喷灌设施,只需轻触手机屏幕,细密稳定的水珠便能均匀喷洒,在保障木耳生长湿度的同时,减少了人工作业。”合作社负责人韩仲光说。

韩仲光是一名退役军人,早在40年前他就是部队小有名气的“菌菇王”。1988年,退役后的韩仲光开始在自己的试验田尝试种植黑木耳。从挑耳包、杀菌、接种到养菌、出耳……韩仲光摸索到一条适合当地种植的技术路线。一年过去,顺利收割了六茬,亩均收入近3万元。

从那之后,韩仲光先后投资300多万元用于厂房的基础设施建设、引进设备、购买原材料。在种植技术方面,他不断探索新技术新方法,种植的黑木耳产值高、质量优,市场供不应求。村民见收入可观,纷纷向他请教学习,韩仲光便自办技术培训班,无偿提供黑木耳种植技术培训,并亲自上门进行技术指导,韩仲光也成了远近闻名的“种菇达人”。

2011年初,韩仲光成立诸城市宇鹏食用菌专业合作社,采取“专业合作社+基地+农户”的生产经营模式,带领大家种植黑木耳。合作社先后建立起10座标准化食用菌种温室大棚,年产销优质黑木耳50余吨,净收益100多万元。如今,合作社已拥有固定资产600多万元,拥有废菌袋分离机、菌料上料筛料机等先进设备10余台(套),产能和经济效益大幅提升,成为集种植、加工、销售、研发、培训于一体的食用菌产业化基地。

随着黑木耳种植规模变大,废弃菌棒也越来越多,韩仲光积极探索菌棒废弃物的资源化利用新途径,通过加工处理变成有机肥,实现变废为宝,形成了“资源-产品-农业废弃物-再生资源”的高效循环模式。

值得一提的是,韩仲光利用废弃的地窖培育口蘑取得成功。“白色的口蘑圆润饱满、长势喜人,我将陆续向周边村民推广,带动他们把闲置的旧房、地窖利用起来,增加一份收入。”韩仲光说。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250415/04/Page04-1500.jpg)