05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 李成

- * 潍坊金石耀华彩 古韵新风绘锦章

- *

文化铸魂

自信逐梦

06版:北海周末

06版:北海周末

- * 百用的石头

- * 志愿军二级英雄武在元的故事

- * 潍坊刺绣

08版:北海周末

08版:北海周末

- * 带着爸妈去旅行

- * 火红的石门坊

- * 闲观山河星空 慢品古村烟火

◎邱昭山 文/图

高密市姜庄镇王干坝在革命战争年代是红色堡垒村,有“高(密)北(部)小莫斯科”之称。志愿军二级英雄武在元就出生在这个村,当地至今流传着武在元机智勇敢、舍身杀敌的故事,村民们把他生前所居住的胡同称为“英雄胡同”。

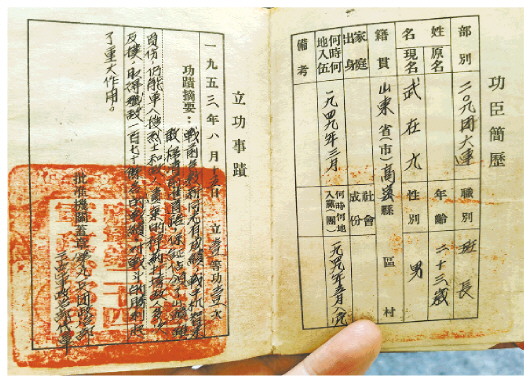

今年6月建成并启用的王干坝红色文化教育基地,包括武在元故居、“英雄胡同”等主题馆和革命旧址、遗址。在武在元故居的正屋里,陈列着他被记一等功并获志愿军“二级英雄”称号的喜报、《立功证明书》、《功劳证》、《关于给予武在元同志党内当众奖励的决定》、参加国庆观礼的照片、志愿军24军老战士回忆录等红色文物和资料。透过历史的烟尘,笔者的眼前仿佛出现了大个子的武在元勇猛、果敢、顽强的形象,仿佛目睹了从一个儿童团团员成长为一名志愿军英雄,又复归乡村的历程。

—— ◆ 一 ◆ ——

武在元,1931年生,出身贫苦家庭。

武修竹是武在元的小儿子,生于1972年。他向笔者介绍了家里老一辈的情况:他的大伯父上过学,早些年去大连打工,后来患病回乡,没有钱治疗,20来岁就死了。二伯父参加了胶高支队,在三合山战役中受了伤,没治好,也死了。二伯母参加了妇救会,被还乡团抓到王干坝南边的老屯打死了。三伯父叫武在会,参加了八路军胶东军区五旅十三团,后来在莱西柳杭打仗,牺牲了,武在会的名字上了《高密县烈士英名录》。

少年武在元受哥哥、嫂子的影响,当过儿童团团员、副团长(一说儿童团团长),在村党组织、农会的领导下,积极参加革命活动。他和小伙伴一起,学习文化知识,还在村口站岗放哨。村里召开斗地主、恶霸的大会,他带头参与,领着儿童团团员站在最前边,高呼口号,壮大声势。“儿童团,识字班,站岗放哨捉汉奸。斗地主、打恶霸,学习革命是模范。”胶东解放区当年流传的这几句顺口溜,是包括武在元在内的大批儿童团团员开展活动的真实写照。

—— ◆ 二 ◆ ——

山东省于1948年12月掀起了一次参军热潮。武在元很积极,带头报了名。

父母不同意武在元参军,他是家里最小的儿子,上面三个哥哥都死了,他再去当兵,要是有个三长两短……母亲拉着他的手,念叨着、哭着,父亲不作声,但也流着泪。可武在元认准了的事,八头牛也拉不回。他说,要给牺牲的哥哥报仇,给被还乡团杀害的二嫂报仇,他一定要参军。在他的缠磨下,父母终于松了口。

武修竹说,父亲出发的时候是冬天。那天,父亲这批兵从集合地往县城去,中间经过孙家长村,已与父亲定亲的母亲张云兰听说了,赶到大街上,看到披红戴花、高大魁梧的父亲大步走过来,站在人群中的母亲一下子羞红了脸,低下了头,也不知父亲看到她了没有,两人更没有说上一句话。

笔者采访过姜庄镇刘家口子村的老兵段思明。他说,武在元和他是一批兵,武在元个子有一米八多,不怕事。等他们这批新兵赶到前线,淮海战役已经结束。他们随部队参加了后来的渡江战役、解放舟山群岛和剿匪、修路,驻过江苏、福建、浙江等地。

—— ◆ 三 ◆ ——

1952年9月,中国人民志愿军第24军70师209团2营6连二机班班长武在元,和战友们一起,从浙江平湖动身,秉持“抗美援朝,保家卫国”的信念,坐上火车,一路向北,到了吉林通化的六道沟,在那里住了五六天,便高唱着“雄赳赳,气昂昂……”的战歌,从集安跨过鸭绿江,踏上了朝鲜的土地。

在冬防作业中,武在元以身作则,认真带领全班战士学习、训练。到达一线后,他随部队坚守平(康)金(化)地区之五圣山主峰阵地一个多月,并参加了小部队突袭活动。

曾任高密市党史研究室副主任的岳德成生前对笔者说,他在王干坝联中上学期间,逢清明节,个子高大的武在元常常应邀到学校,站在操场上,向师生们讲述自己的战斗经历。岳德成向我复述了武在元当年参加小青山、双山头战斗的情形:

武在元和同连的部分战友,提前潜伏到小青山前。不承想,受到敌人密集的炮火轰炸,部队伤亡严重,能战斗的人员只剩下班长武在元和携带一部报话机的即墨籍小战士王玉山。武在元和小王隐蔽在一条有溪水流淌、有野草遮掩的小山沟里。他看到山头上敌人的几座碉堡在肆无忌惮地向前喷着火舌,控制着一大片开阔地,而碉堡后面的山坡上,敌人的增援部队正蜂拥而来。武在元带领小王,趁碉堡里的敌人未注意这条小山沟的动静,时而匍匐前进,时而起身攀登,一直绕到碉堡后面。武在元让小王趴在一块山石后不动,他抄起一根爆破筒,悄悄靠近碉堡的射击孔,拉开导火索,稍微待了几秒钟,再从射击孔硬塞到地堡里,然后一个鲤鱼打滚儿,滚向山坡上一个凹陷处。“轰隆”一声震耳欲聋的巨响,敌人的碉堡盖飞上了天。

武在元发现小青山另一侧的双山头的山坡上,大批敌人正赶来,就让小王通过报话机联系团部,呼叫我方炮火支援。不一会儿,我方炮火如冰雹般倾泻而下,狠狠地轰炸了敌人。趁着硝烟还在弥漫,武在元又带领小王夺取了敌人的一座碉堡。武在元是一名熟练的重机枪手,他将碉堡里的重机枪调转枪口,向背面山坡上的敌人猛烈扫射,把敌人打得“哇哇”乱叫,纷纷滚下山去。他和小王坚守在碉堡里数天,打退了敌人的多次反扑。因战斗激烈,报话机被打得伤痕累累,失去了联络功能。恰在此时,任务完成,他和小王撤回了部队……

岳德成先生的讲述,让我不禁联想到电影《英雄儿女》中王成的高大形象。

志愿军209团党委印发的《关于给予武在元同志党内当众奖励的决定》载:(一九五三年)六月十二日,反击小青山、双山头的战斗中,配合四班作战,当部队穿插运动中,被敌火力封锁,在开阔地不能前进时,他(武在元)英勇机智的(地)打掉敌人火力点,(总)计毁地堡四个、重机枪四挺,保证部队胜利的(地)冲上山头。他不停留的(地)乘胜追击,俘敌二十四名。在恶劣艰巨环境下,始终坚持斗争,毫不动摇,有人在阵地在的决心,机枪打坏了,拾取烈士身上的榴弹打,搜集敌人尸体上的榴弹打。一连上来接防的同志来得少,他积极要求留下作战,虽然打垮敌人第一次反扑后即负伤,(但)一直坚持至十四日,打垮敌人多次反扑,毙敌一百七十多名,对战斗(的胜利)起了重大作用。

1953年8月15日,志愿军第九兵团政治部批准武在元立一等功一次,并在颁发给武在元的《立功证明书》之“功绩摘要”里称:(武在元)战前包教新同志有成绩,战中机智果敢,扫清前进道路,保证占领了山头,虽负伤,仍能单人搜(集)烈士和敌人遗弃的弹药,打垮敌人多次反扑,取得歼敌一百七十余名的战绩,对战斗的胜利起了重大作用。

这是两份珍贵的红色文献。其中,明确提到武在元机智果敢,负伤后仍打垮敌人多次反扑,取得歼敌一百七十余名的战绩,而且特别指出他“对战斗的胜利起了重大作用”。

1953年10月1日,中国人民志愿军总部对武在元进行了表彰奖励,记一等功一次,并授予“二级(战斗)英雄”称号。

武修竹说,在小青山、双山头战斗中,父亲夺取了敌人的碉堡,敌人的炮火把碉堡门炸塌了,他就爬到碉堡外,把敌人的尸体一个个拖来,堆在碉堡门口做掩护,继续拿机枪朝敌人打。他的腹部受了伤,肠子流出来了,包扎一下,仍然不下火线。

武修竹还说,父亲的胆子特别大。有一次,敌人的飞机把一颗炸弹投到志愿军阵地上,但没有爆炸,连长叫父亲从坑道里出去听听动静。父亲二话不说,爬出去,凑到炸弹前,听到有定时器的“嘀嗒”声,而且声音不是很急促,就有数了,赶紧招呼连长派人来,一起把炸弹滚到山沟里。另一次,他看到敌人的坦克群朝志愿军阵地冲上来,排长喊道:“共产党员先上!”父亲就抄起反坦克手雷,跟着排长冲了上去,炸毁了敌人的一辆坦克。

战争结束后,武在元被提升为副排长、连党支部委员。1954年2月,经过选举,他被列入志愿军第24军《出席志愿军军人代表大会候选代表名单》。该名单共33人,武在元列第9位。同年10月,武在元作为志愿军观礼团成员,自朝鲜回国,赴北京参加国庆观礼。

—— ◆ 四 ◆ ——

1955年10月,第24军自朝鲜回国驻防。同年底,武在元回到家乡。他在村里先后担任民兵连长、初级社及高级社社长、党支部副书记。经济困难时期,为了一家人的生活,他曾闯过东北,在吉林通化耐火材料厂打工,挣了钱就往家寄。后来,他回到王干坝,曾任大队长、党支部书记等职。他带领村民改造涝洼地,改善生产条件,使全村集体经济有了较大发展。

因多年征战,加上受过伤,武在元患有多种疾病。晚年,他因病提出不再担任村干部。他义务当起王干坝学区小学、姜庄镇第三初级中学的校外辅导员,定期到校宣讲红色故事,受到师生和家长们的好评。

武修竹说,由于父亲小时候常常赤脚,战争年代跑了太多的路,脚上长有厚厚的老茧,而且不断增生,一个星期就要用刀子刮一次。在抗美援朝战场上跌坏了腰,父亲落下了腰痛病,有时痛得下不了炕。武修竹回忆,自己上小学的时候,一到放映员来村里放电影,他就和小伙伴去抢占好位置。逢演战斗片,尤其是演抗美援朝战争的电影,他更是看不够。但他发现,一演战斗片,父亲就拿起马扎,微驼着背,往家里走去……

1988年1月,武在元病逝,终年57岁。

高密市姜庄镇王干坝在革命战争年代是红色堡垒村,有“高(密)北(部)小莫斯科”之称。志愿军二级英雄武在元就出生在这个村,当地至今流传着武在元机智勇敢、舍身杀敌的故事,村民们把他生前所居住的胡同称为“英雄胡同”。

今年6月建成并启用的王干坝红色文化教育基地,包括武在元故居、“英雄胡同”等主题馆和革命旧址、遗址。在武在元故居的正屋里,陈列着他被记一等功并获志愿军“二级英雄”称号的喜报、《立功证明书》、《功劳证》、《关于给予武在元同志党内当众奖励的决定》、参加国庆观礼的照片、志愿军24军老战士回忆录等红色文物和资料。透过历史的烟尘,笔者的眼前仿佛出现了大个子的武在元勇猛、果敢、顽强的形象,仿佛目睹了从一个儿童团团员成长为一名志愿军英雄,又复归乡村的历程。

—— ◆ 一 ◆ ——

武在元,1931年生,出身贫苦家庭。

武修竹是武在元的小儿子,生于1972年。他向笔者介绍了家里老一辈的情况:他的大伯父上过学,早些年去大连打工,后来患病回乡,没有钱治疗,20来岁就死了。二伯父参加了胶高支队,在三合山战役中受了伤,没治好,也死了。二伯母参加了妇救会,被还乡团抓到王干坝南边的老屯打死了。三伯父叫武在会,参加了八路军胶东军区五旅十三团,后来在莱西柳杭打仗,牺牲了,武在会的名字上了《高密县烈士英名录》。

少年武在元受哥哥、嫂子的影响,当过儿童团团员、副团长(一说儿童团团长),在村党组织、农会的领导下,积极参加革命活动。他和小伙伴一起,学习文化知识,还在村口站岗放哨。村里召开斗地主、恶霸的大会,他带头参与,领着儿童团团员站在最前边,高呼口号,壮大声势。“儿童团,识字班,站岗放哨捉汉奸。斗地主、打恶霸,学习革命是模范。”胶东解放区当年流传的这几句顺口溜,是包括武在元在内的大批儿童团团员开展活动的真实写照。

—— ◆ 二 ◆ ——

山东省于1948年12月掀起了一次参军热潮。武在元很积极,带头报了名。

父母不同意武在元参军,他是家里最小的儿子,上面三个哥哥都死了,他再去当兵,要是有个三长两短……母亲拉着他的手,念叨着、哭着,父亲不作声,但也流着泪。可武在元认准了的事,八头牛也拉不回。他说,要给牺牲的哥哥报仇,给被还乡团杀害的二嫂报仇,他一定要参军。在他的缠磨下,父母终于松了口。

武修竹说,父亲出发的时候是冬天。那天,父亲这批兵从集合地往县城去,中间经过孙家长村,已与父亲定亲的母亲张云兰听说了,赶到大街上,看到披红戴花、高大魁梧的父亲大步走过来,站在人群中的母亲一下子羞红了脸,低下了头,也不知父亲看到她了没有,两人更没有说上一句话。

笔者采访过姜庄镇刘家口子村的老兵段思明。他说,武在元和他是一批兵,武在元个子有一米八多,不怕事。等他们这批新兵赶到前线,淮海战役已经结束。他们随部队参加了后来的渡江战役、解放舟山群岛和剿匪、修路,驻过江苏、福建、浙江等地。

—— ◆ 三 ◆ ——

1952年9月,中国人民志愿军第24军70师209团2营6连二机班班长武在元,和战友们一起,从浙江平湖动身,秉持“抗美援朝,保家卫国”的信念,坐上火车,一路向北,到了吉林通化的六道沟,在那里住了五六天,便高唱着“雄赳赳,气昂昂……”的战歌,从集安跨过鸭绿江,踏上了朝鲜的土地。

在冬防作业中,武在元以身作则,认真带领全班战士学习、训练。到达一线后,他随部队坚守平(康)金(化)地区之五圣山主峰阵地一个多月,并参加了小部队突袭活动。

曾任高密市党史研究室副主任的岳德成生前对笔者说,他在王干坝联中上学期间,逢清明节,个子高大的武在元常常应邀到学校,站在操场上,向师生们讲述自己的战斗经历。岳德成向我复述了武在元当年参加小青山、双山头战斗的情形:

武在元和同连的部分战友,提前潜伏到小青山前。不承想,受到敌人密集的炮火轰炸,部队伤亡严重,能战斗的人员只剩下班长武在元和携带一部报话机的即墨籍小战士王玉山。武在元和小王隐蔽在一条有溪水流淌、有野草遮掩的小山沟里。他看到山头上敌人的几座碉堡在肆无忌惮地向前喷着火舌,控制着一大片开阔地,而碉堡后面的山坡上,敌人的增援部队正蜂拥而来。武在元带领小王,趁碉堡里的敌人未注意这条小山沟的动静,时而匍匐前进,时而起身攀登,一直绕到碉堡后面。武在元让小王趴在一块山石后不动,他抄起一根爆破筒,悄悄靠近碉堡的射击孔,拉开导火索,稍微待了几秒钟,再从射击孔硬塞到地堡里,然后一个鲤鱼打滚儿,滚向山坡上一个凹陷处。“轰隆”一声震耳欲聋的巨响,敌人的碉堡盖飞上了天。

武在元发现小青山另一侧的双山头的山坡上,大批敌人正赶来,就让小王通过报话机联系团部,呼叫我方炮火支援。不一会儿,我方炮火如冰雹般倾泻而下,狠狠地轰炸了敌人。趁着硝烟还在弥漫,武在元又带领小王夺取了敌人的一座碉堡。武在元是一名熟练的重机枪手,他将碉堡里的重机枪调转枪口,向背面山坡上的敌人猛烈扫射,把敌人打得“哇哇”乱叫,纷纷滚下山去。他和小王坚守在碉堡里数天,打退了敌人的多次反扑。因战斗激烈,报话机被打得伤痕累累,失去了联络功能。恰在此时,任务完成,他和小王撤回了部队……

岳德成先生的讲述,让我不禁联想到电影《英雄儿女》中王成的高大形象。

志愿军209团党委印发的《关于给予武在元同志党内当众奖励的决定》载:(一九五三年)六月十二日,反击小青山、双山头的战斗中,配合四班作战,当部队穿插运动中,被敌火力封锁,在开阔地不能前进时,他(武在元)英勇机智的(地)打掉敌人火力点,(总)计毁地堡四个、重机枪四挺,保证部队胜利的(地)冲上山头。他不停留的(地)乘胜追击,俘敌二十四名。在恶劣艰巨环境下,始终坚持斗争,毫不动摇,有人在阵地在的决心,机枪打坏了,拾取烈士身上的榴弹打,搜集敌人尸体上的榴弹打。一连上来接防的同志来得少,他积极要求留下作战,虽然打垮敌人第一次反扑后即负伤,(但)一直坚持至十四日,打垮敌人多次反扑,毙敌一百七十多名,对战斗(的胜利)起了重大作用。

1953年8月15日,志愿军第九兵团政治部批准武在元立一等功一次,并在颁发给武在元的《立功证明书》之“功绩摘要”里称:(武在元)战前包教新同志有成绩,战中机智果敢,扫清前进道路,保证占领了山头,虽负伤,仍能单人搜(集)烈士和敌人遗弃的弹药,打垮敌人多次反扑,取得歼敌一百七十余名的战绩,对战斗的胜利起了重大作用。

这是两份珍贵的红色文献。其中,明确提到武在元机智果敢,负伤后仍打垮敌人多次反扑,取得歼敌一百七十余名的战绩,而且特别指出他“对战斗的胜利起了重大作用”。

1953年10月1日,中国人民志愿军总部对武在元进行了表彰奖励,记一等功一次,并授予“二级(战斗)英雄”称号。

武修竹说,在小青山、双山头战斗中,父亲夺取了敌人的碉堡,敌人的炮火把碉堡门炸塌了,他就爬到碉堡外,把敌人的尸体一个个拖来,堆在碉堡门口做掩护,继续拿机枪朝敌人打。他的腹部受了伤,肠子流出来了,包扎一下,仍然不下火线。

武修竹还说,父亲的胆子特别大。有一次,敌人的飞机把一颗炸弹投到志愿军阵地上,但没有爆炸,连长叫父亲从坑道里出去听听动静。父亲二话不说,爬出去,凑到炸弹前,听到有定时器的“嘀嗒”声,而且声音不是很急促,就有数了,赶紧招呼连长派人来,一起把炸弹滚到山沟里。另一次,他看到敌人的坦克群朝志愿军阵地冲上来,排长喊道:“共产党员先上!”父亲就抄起反坦克手雷,跟着排长冲了上去,炸毁了敌人的一辆坦克。

战争结束后,武在元被提升为副排长、连党支部委员。1954年2月,经过选举,他被列入志愿军第24军《出席志愿军军人代表大会候选代表名单》。该名单共33人,武在元列第9位。同年10月,武在元作为志愿军观礼团成员,自朝鲜回国,赴北京参加国庆观礼。

—— ◆ 四 ◆ ——

1955年10月,第24军自朝鲜回国驻防。同年底,武在元回到家乡。他在村里先后担任民兵连长、初级社及高级社社长、党支部副书记。经济困难时期,为了一家人的生活,他曾闯过东北,在吉林通化耐火材料厂打工,挣了钱就往家寄。后来,他回到王干坝,曾任大队长、党支部书记等职。他带领村民改造涝洼地,改善生产条件,使全村集体经济有了较大发展。

因多年征战,加上受过伤,武在元患有多种疾病。晚年,他因病提出不再担任村干部。他义务当起王干坝学区小学、姜庄镇第三初级中学的校外辅导员,定期到校宣讲红色故事,受到师生和家长们的好评。

武修竹说,由于父亲小时候常常赤脚,战争年代跑了太多的路,脚上长有厚厚的老茧,而且不断增生,一个星期就要用刀子刮一次。在抗美援朝战场上跌坏了腰,父亲落下了腰痛病,有时痛得下不了炕。武修竹回忆,自己上小学的时候,一到放映员来村里放电影,他就和小伙伴去抢占好位置。逢演战斗片,尤其是演抗美援朝战争的电影,他更是看不够。但他发现,一演战斗片,父亲就拿起马扎,微驼着背,往家里走去……

1988年1月,武在元病逝,终年57岁。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241115/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241115/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241115/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241115/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241115/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241115/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241115/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241115/08/Page08-1500.jpg)