08版:北海周末·乐游

08版:北海周末·乐游

- * 天路追风

- * 择一城漫步 赏一处烟火

- * 走过老街

16版:公益广告

16版:公益广告

- * 公益广告

◎王庆德/文 王者岭/图

淹子岭位于临朐嵩山西,海拔876米。岭上有村,亦名淹子岭。晨鸡一鸣闻四县[1],是山东省第一高村。

淹子,一说为水流之漩涡处;另一说,水涯曰淹(见《集韵·琰韵》)。这里山涯水流涔涔,岭下之池常年不涸,故名淹子。名来有自,故以之名岭,以之名村。

过去,淹子岭山高地僻,去之不易。上岭的山径斗折蛇曲,路侧多悬崖峭壁。急转处,窥不见那边的路径,须三击石崖,待那侧无应再过,否则狭路相逢,只得各各退回。若挑担上下,担子务必放外侧一肩。担子颤颤悠悠,一旦悠到崖上,回弹力大,如果把持不住,可顺势将担子撂下悬崖,而人则无虞。故深壑下常见折损的扁担、箩筐,而极少殃及行人。生在艰难之地,屈己以适,也是无可奈何的事。

上世纪60年代,淹子岭归五井公社所辖。这天,公社党委书记去淹子岭,爬到半腰,累了,也饿了,坐在坡上,取出窝窝头想啃几口,仓促间放置不稳,两个窝窝头全都滚了下去,踪影不见。无奈,爬到岭上,走进村党支部书记家,吆喝道:“老国,我的窝窝头让山猫叼去了,中午得吃你的饭!”

这里先人立村时,在岭上栽了几株红枫,以作纪念。每到春节,全村人都到红枫树下遥望故里,怀念祖宗。上世纪90年代初,搞村村通,淹子岭通了公路。我乘车上了淹子岭。那是土路,车辆驶过,尘土飞扬。五六个孩子在村头看车。我与局长打趣道:一车红尘娃娃笑,无人知是局长来。一行三人,仰视流水的山崖,俯瞰了崖下的淹子。水有半池,壁著青苔,闪着绿绿的亮。是这泓水立了村,让一方人生生不息。红枫没想象得那样高大伟岸。老乡告诉我,那老的没了,这些是在原址上后栽的。我有点遗憾,却又一转念,这里本来并无红枫,立村时栽了,也便有了。新陈代谢,物之常理。可喜的是新树茁壮,洋溢着生机。

前年夏,应约到了淹子岭下的小黄谷村。朋友说,你过去上淹子岭都是白天,如今夜景很美,还是住下看看。晚饭后,灯光亮起,山路盘曲弯环,岭之上下灯光闪耀,如繁星散落。车在柏油路上盘桓而上,仰望俯视,群山苍苍,万木茫茫,正疑惑是行在路上还是翔在空中,车驶上岭顶。岭上有度假村,然无证件不准入。我称赞了门卫的忠于职守,找了一块大石头坐下,听万壑松涛,观满天星光。造化怡神,虽不能举北斗而狂饮高歌,却凭风极目,胸襟大开。

五六年前,我在早市上买菜,见半车蜜桃,个大色鲜。我老家是青州蜜桃的产地,蜜桃勾起了乡情。上前一问,他道是临朐嵩山,距淹子岭不远。一尝,味道不错,买了十斤。他告诉我,这里蜜桃已成规模,那三月的桃花堪称盛景。

昨天在微信上看到桃花已开,今正逢三月初三日,午后直达嵩山之右,淹子岭东。放眼望去,岭之上下,坡之前后,犹如红霞覆地,紫云浮天。“桃之夭夭,灼灼其华。”说的正是这种意境。

郑板桥说潍县“隔岸桃花三十里”,我生也晚,未曾得见,眼前的景色,以“八万四千天女洗脸罢,齐向此地倾胭脂”喻之,实不为过。

沿山径上下,穿陌上阡头,看蜂飞蝶舞,闻馥郁馨香,堪作画中游也!

走进桃园,树冠如盖,枝干健壮,朵朵怒放。而梯田层叠,桃株如列,鳞次而上,氤氲缭绕,与彩霞融在了一起。岭脚脊薄处,挖穴植桃,一穴一株,磊磊大石间,花开灿烂。红桃白石,相映相得,这是立体的《“梅”石图》,自得天趣。

过大小两黄谷,车上淹子岭。就见桃花里绽出了片片金黄。山坡、地堰,以至岩石之隙,丛丛连翘争相开放。红黄相间,高低参差,一岭锦绣。入度假村,小径幽幽,栈道蜿蜒,一排排房车静静地立在那里。山下的杏花已退残红,而这里开得正盛。那桃蕾还朱唇未启,密密地缀在枝条上。再去看淹子。山崖上依旧涔涔,崖下依然半池碧水。老乡告诉我,1870年淄川桃峪村兄弟二人迁此定居,一个半世纪过去,享过安然之福,也吃过封闭之苦,一路走到今天。我问眼下如何,他擦擦手上的土,要了一支笔,一页纸,坐在地堰上写了一首诗,腼腆地笑着递给了我。诗不长,照录于下:

村曰龙泉无非凡,别有天地非人间。

龙潭倒挂中天日,虎峰围绕半空烟[2]。

莫到远山看佳境,此地风光赛名山。

在诗人眼里,这算不上什么诗,而我却觉得还是可以称道的。它出自一个农民之手,放下镢把就写,直抒胸臆,洋溢着自豪。

我把这页诗笺叠好,收进了衣兜,伫立村头,凝视这红瓦粉墙的小山村,不无感慨。

时代发展,淹子岭变了。

注:[1]四县:潍坊市临朐县、青州市,淄博市淄川区、沂源县。

[2]虎峰:淹子岭南之山峰。

淹子岭位于临朐嵩山西,海拔876米。岭上有村,亦名淹子岭。晨鸡一鸣闻四县[1],是山东省第一高村。

淹子,一说为水流之漩涡处;另一说,水涯曰淹(见《集韵·琰韵》)。这里山涯水流涔涔,岭下之池常年不涸,故名淹子。名来有自,故以之名岭,以之名村。

过去,淹子岭山高地僻,去之不易。上岭的山径斗折蛇曲,路侧多悬崖峭壁。急转处,窥不见那边的路径,须三击石崖,待那侧无应再过,否则狭路相逢,只得各各退回。若挑担上下,担子务必放外侧一肩。担子颤颤悠悠,一旦悠到崖上,回弹力大,如果把持不住,可顺势将担子撂下悬崖,而人则无虞。故深壑下常见折损的扁担、箩筐,而极少殃及行人。生在艰难之地,屈己以适,也是无可奈何的事。

上世纪60年代,淹子岭归五井公社所辖。这天,公社党委书记去淹子岭,爬到半腰,累了,也饿了,坐在坡上,取出窝窝头想啃几口,仓促间放置不稳,两个窝窝头全都滚了下去,踪影不见。无奈,爬到岭上,走进村党支部书记家,吆喝道:“老国,我的窝窝头让山猫叼去了,中午得吃你的饭!”

这里先人立村时,在岭上栽了几株红枫,以作纪念。每到春节,全村人都到红枫树下遥望故里,怀念祖宗。上世纪90年代初,搞村村通,淹子岭通了公路。我乘车上了淹子岭。那是土路,车辆驶过,尘土飞扬。五六个孩子在村头看车。我与局长打趣道:一车红尘娃娃笑,无人知是局长来。一行三人,仰视流水的山崖,俯瞰了崖下的淹子。水有半池,壁著青苔,闪着绿绿的亮。是这泓水立了村,让一方人生生不息。红枫没想象得那样高大伟岸。老乡告诉我,那老的没了,这些是在原址上后栽的。我有点遗憾,却又一转念,这里本来并无红枫,立村时栽了,也便有了。新陈代谢,物之常理。可喜的是新树茁壮,洋溢着生机。

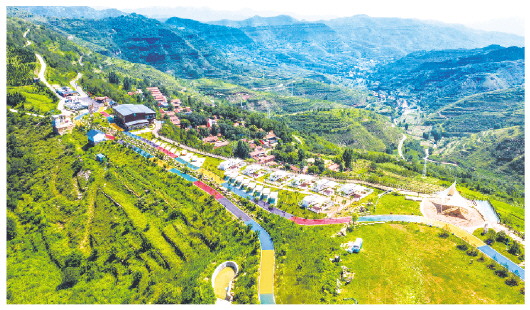

前年夏,应约到了淹子岭下的小黄谷村。朋友说,你过去上淹子岭都是白天,如今夜景很美,还是住下看看。晚饭后,灯光亮起,山路盘曲弯环,岭之上下灯光闪耀,如繁星散落。车在柏油路上盘桓而上,仰望俯视,群山苍苍,万木茫茫,正疑惑是行在路上还是翔在空中,车驶上岭顶。岭上有度假村,然无证件不准入。我称赞了门卫的忠于职守,找了一块大石头坐下,听万壑松涛,观满天星光。造化怡神,虽不能举北斗而狂饮高歌,却凭风极目,胸襟大开。

五六年前,我在早市上买菜,见半车蜜桃,个大色鲜。我老家是青州蜜桃的产地,蜜桃勾起了乡情。上前一问,他道是临朐嵩山,距淹子岭不远。一尝,味道不错,买了十斤。他告诉我,这里蜜桃已成规模,那三月的桃花堪称盛景。

昨天在微信上看到桃花已开,今正逢三月初三日,午后直达嵩山之右,淹子岭东。放眼望去,岭之上下,坡之前后,犹如红霞覆地,紫云浮天。“桃之夭夭,灼灼其华。”说的正是这种意境。

郑板桥说潍县“隔岸桃花三十里”,我生也晚,未曾得见,眼前的景色,以“八万四千天女洗脸罢,齐向此地倾胭脂”喻之,实不为过。

沿山径上下,穿陌上阡头,看蜂飞蝶舞,闻馥郁馨香,堪作画中游也!

走进桃园,树冠如盖,枝干健壮,朵朵怒放。而梯田层叠,桃株如列,鳞次而上,氤氲缭绕,与彩霞融在了一起。岭脚脊薄处,挖穴植桃,一穴一株,磊磊大石间,花开灿烂。红桃白石,相映相得,这是立体的《“梅”石图》,自得天趣。

过大小两黄谷,车上淹子岭。就见桃花里绽出了片片金黄。山坡、地堰,以至岩石之隙,丛丛连翘争相开放。红黄相间,高低参差,一岭锦绣。入度假村,小径幽幽,栈道蜿蜒,一排排房车静静地立在那里。山下的杏花已退残红,而这里开得正盛。那桃蕾还朱唇未启,密密地缀在枝条上。再去看淹子。山崖上依旧涔涔,崖下依然半池碧水。老乡告诉我,1870年淄川桃峪村兄弟二人迁此定居,一个半世纪过去,享过安然之福,也吃过封闭之苦,一路走到今天。我问眼下如何,他擦擦手上的土,要了一支笔,一页纸,坐在地堰上写了一首诗,腼腆地笑着递给了我。诗不长,照录于下:

村曰龙泉无非凡,别有天地非人间。

龙潭倒挂中天日,虎峰围绕半空烟[2]。

莫到远山看佳境,此地风光赛名山。

在诗人眼里,这算不上什么诗,而我却觉得还是可以称道的。它出自一个农民之手,放下镢把就写,直抒胸臆,洋溢着自豪。

我把这页诗笺叠好,收进了衣兜,伫立村头,凝视这红瓦粉墙的小山村,不无感慨。

时代发展,淹子岭变了。

注:[1]四县:潍坊市临朐县、青州市,淄博市淄川区、沂源县。

[2]虎峰:淹子岭南之山峰。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/08/Page08-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/09/Page09-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/10/Page10-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/11/Page11-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240802/16/Page16-1500.jpg)