□本报记者 刘燕 文/图

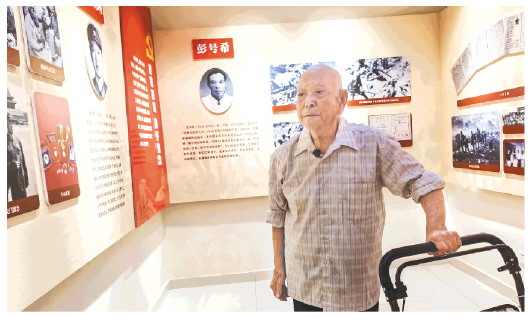

今年97岁的魏松典现住在市级机关干休所,年近百岁的他保持着每天上网浏览新闻的习惯,精神矍铄且记忆力惊人。

8月3日上午9时许,魏松典一来到市级机关干休所活动室,就径直走到电脑前,熟练地打开电脑,快速浏览着新闻网页。

看完新闻,他轻松地打开电脑桌面上的“我的电脑”,从里面找出自己的老照片和近照与记者分享。“这是我和战友在天安门的照片,这是我参加活动的照片,这是我过生日的照片……”魏老脸上洋溢着满满的幸福感。虽然年纪大了,但魏老仍喜欢接触新鲜事物,养成了每天看电脑一个小时的习惯。

老人的记忆力特别好,过去几十年里发生的重要事情都记得。魏松典的父亲是一名地下党员,也是他革命道路上的启蒙导师。受父亲影响,他从小就懂得“革命”两字的分量。1944年1月,敌后抗日烽火正烈,父亲通过党的地下交通网络,将他推荐到敌占区一所特殊的学校——西海中学学习。这所由八路军自办的中学,直属八路军西海专署领导,表面上是普通学堂,实则是培养抗日骨干的秘密阵地。魏松典白天和普通学生一样诵读课本,到了夜晚,老师会给他们讲党的历史,讲八路军在前线的英勇战斗故事。也就是从那时起,魏松典清醒地认识到:只有跟着共产党,中国才有出路。

在学校,魏松典主动加入学生会,和同学们一起宣传抗日。在敌占区,日伪军的岗哨遍布街头,稍有不慎就可能暴露。宣传只能选在敌人防备最松懈的深夜,几个人揣着油印的传单,借着月光在墙上刷写标语,或悄悄将传单塞进老乡的门缝。

从西海中学毕业后,魏松典加入地区革救会工作队。革救会是团结群众的“大家庭”,他们的任务是深入敌占区和边远乡村,把党的政策、毛主席的战略思想送到老百姓身边。同时,还手把手教农民们“反扫荡”的技巧:看到陌生人要盘查哪些问题,遇到汉奸告密该怎么应对,敌人来了如何钻进地道、藏好粮食等。这些看似琐碎的事,在当时都是保命的本事,是军民一心抗敌的根基。

“那时的工作环境,现在想起来仍觉得艰苦。工作队的几个年轻人,常常要在夜里走十几里山路去下一个村子。没有手电筒,就借着星光辨路,脚下是高低不平的土坡,路边是半人高的野草,摔倒、被荆棘划破腿是常事。”魏松典说。

参加工作半年后,一个偶然的机会改变了魏松典的人生轨迹。鲁中军区教导大队要从地方选派同志,充实军队技术力量。17岁的魏松典是“有文化”的年轻人,很快被选中,从此开启军队生涯。

部队的生活简单却充满力量。每天天不亮,起床号划破晨雾,魏松典和战友们先跑5公里,然后是队列训练、射击瞄准。冬天的河里结着厚厚的冰,每人发一条粗布毛巾,他们砸开冰面,用带冰碴的凉水洗脸,冻得脸颊通红,可心里却热乎得很——大家都知道,多练一分,战场上就多一分胜算。

魏松典被分到无线电班,这是部队里的“高科技兵种”。电台是部队的“千里眼、顺风耳”,老师常常教育他们:“在战场上,丢了命也不能丢电台。”为了尽快掌握发报、收报、电台维护的技术,魏松典几乎把所有时间都用在训练上。发报时,手指要在电键上快速跳动,时间长了,指尖磨出厚厚的茧子;收报时,耳朵要在嘈杂的电波声中捕捉清晰的信号,常常练到耳鸣。大家都憋着一股劲,白天学不会,晚上借着马灯继续练,谁有了新的心得体会,立刻凑在一起分享。大家还发明了不少顺口溜。凭着这股不服输的劲头,班里的学员很快就掌握了无线电技巧。

抗战胜利后,魏松典还参加过孟良崮战役、济南战役、淮海战役、渡江战役、上海战役,后来又去了抗美援朝的战场。战争的硝烟早已不在,但是烽火岁月的烙印却深深地刻在这位老兵的生命中。

今年97岁的魏松典现住在市级机关干休所,年近百岁的他保持着每天上网浏览新闻的习惯,精神矍铄且记忆力惊人。

8月3日上午9时许,魏松典一来到市级机关干休所活动室,就径直走到电脑前,熟练地打开电脑,快速浏览着新闻网页。

看完新闻,他轻松地打开电脑桌面上的“我的电脑”,从里面找出自己的老照片和近照与记者分享。“这是我和战友在天安门的照片,这是我参加活动的照片,这是我过生日的照片……”魏老脸上洋溢着满满的幸福感。虽然年纪大了,但魏老仍喜欢接触新鲜事物,养成了每天看电脑一个小时的习惯。

老人的记忆力特别好,过去几十年里发生的重要事情都记得。魏松典的父亲是一名地下党员,也是他革命道路上的启蒙导师。受父亲影响,他从小就懂得“革命”两字的分量。1944年1月,敌后抗日烽火正烈,父亲通过党的地下交通网络,将他推荐到敌占区一所特殊的学校——西海中学学习。这所由八路军自办的中学,直属八路军西海专署领导,表面上是普通学堂,实则是培养抗日骨干的秘密阵地。魏松典白天和普通学生一样诵读课本,到了夜晚,老师会给他们讲党的历史,讲八路军在前线的英勇战斗故事。也就是从那时起,魏松典清醒地认识到:只有跟着共产党,中国才有出路。

在学校,魏松典主动加入学生会,和同学们一起宣传抗日。在敌占区,日伪军的岗哨遍布街头,稍有不慎就可能暴露。宣传只能选在敌人防备最松懈的深夜,几个人揣着油印的传单,借着月光在墙上刷写标语,或悄悄将传单塞进老乡的门缝。

从西海中学毕业后,魏松典加入地区革救会工作队。革救会是团结群众的“大家庭”,他们的任务是深入敌占区和边远乡村,把党的政策、毛主席的战略思想送到老百姓身边。同时,还手把手教农民们“反扫荡”的技巧:看到陌生人要盘查哪些问题,遇到汉奸告密该怎么应对,敌人来了如何钻进地道、藏好粮食等。这些看似琐碎的事,在当时都是保命的本事,是军民一心抗敌的根基。

“那时的工作环境,现在想起来仍觉得艰苦。工作队的几个年轻人,常常要在夜里走十几里山路去下一个村子。没有手电筒,就借着星光辨路,脚下是高低不平的土坡,路边是半人高的野草,摔倒、被荆棘划破腿是常事。”魏松典说。

参加工作半年后,一个偶然的机会改变了魏松典的人生轨迹。鲁中军区教导大队要从地方选派同志,充实军队技术力量。17岁的魏松典是“有文化”的年轻人,很快被选中,从此开启军队生涯。

部队的生活简单却充满力量。每天天不亮,起床号划破晨雾,魏松典和战友们先跑5公里,然后是队列训练、射击瞄准。冬天的河里结着厚厚的冰,每人发一条粗布毛巾,他们砸开冰面,用带冰碴的凉水洗脸,冻得脸颊通红,可心里却热乎得很——大家都知道,多练一分,战场上就多一分胜算。

魏松典被分到无线电班,这是部队里的“高科技兵种”。电台是部队的“千里眼、顺风耳”,老师常常教育他们:“在战场上,丢了命也不能丢电台。”为了尽快掌握发报、收报、电台维护的技术,魏松典几乎把所有时间都用在训练上。发报时,手指要在电键上快速跳动,时间长了,指尖磨出厚厚的茧子;收报时,耳朵要在嘈杂的电波声中捕捉清晰的信号,常常练到耳鸣。大家都憋着一股劲,白天学不会,晚上借着马灯继续练,谁有了新的心得体会,立刻凑在一起分享。大家还发明了不少顺口溜。凭着这股不服输的劲头,班里的学员很快就掌握了无线电技巧。

抗战胜利后,魏松典还参加过孟良崮战役、济南战役、淮海战役、渡江战役、上海战役,后来又去了抗美援朝的战场。战争的硝烟早已不在,但是烽火岁月的烙印却深深地刻在这位老兵的生命中。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250814/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250814/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250814/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250814/04/Page04-1500.jpg)