◎张铭璇 文/图

铜陵关位于临朐县九山镇晋家沟村西头,其南为淄博市沂源县撑子峪村,两谷尽处,地势较缓,其海拔高度仅为393米;海拔662米的“张良墓山”踞其东南,海拔735米的摩天岭耸其西北。

战国时期,列国争战多以车战为主,兵马未动,必须粮草先行,笨重的战车和粮草辎重在崇山峻岭之下,只有寻找地势平缓之处方可通过,符合此条件的关口必须是山岭最低,关口前后贯通山谷,可以辗转出山。铜陵关地形便具备这个条件,自然成为兵家必争之地。

公元前四五世纪,南方楚国势力逐渐强大起来,在公元前431年灭掉齐南的莒国,使齐国南疆面临威胁。齐国认识到了南疆国防的重要性,遂决定修筑南疆长城,于是发动沿线民众夯土筑堰,抬石垒墙,修筑起从平阴,经泰山、沂山而东到琅琊台、大珠山入海的齐国长城。由于工程浩大,从齐桓公、齐威王、齐宣王一直到齐湣王共七八十年时间,齐国民众在稼穑之余,疲劳奋战在南疆之巅,徭役之重可想而知。齐国长城不仅是凝聚了劳动人民的智慧,也凝聚了劳动人民的苦累辛酸!

从遗址来看,齐长城“宛宛山际,沿沟壑伏,沿崖阜起”(清光绪《临朐县志》)。从长城遗址剖面分析:用巨石砌墙三四米高,低洼之处,先以土石垫平,筑基七八米宽,再砌石垒墙。沟谷平地,则石砌基础,宽八九米,高三四米,其上再版筑土层。有人说,墙土中有盐碱,可能是拌合盐水。笔者以为,修城加盐乃是妄加揣测,年久土墙受潮自然生碱,不可能用盐水;且盐为海产,运输极难,还受国家管控;民间食用尚且不足,岂肯用于山顶垒城?齐长城上每隔十余米即有乱石堆,据推断,可能是昔年御敌擂石。每隔一段距离还有烽火台分布,可以想象彼时遇警,白天用狼烟,黑夜用烽火的烽燧之势。

昔时南兵北犯,在攻占穆陵关之同时,往往分兵此处。以其穆陵关险,易守难攻,加之通衢要冲,守兵必多,于是攻关之敌另谋出路,在沂水地界分兵西北,直插铜陵。据清光绪《临朐县志》记载:“铜陵关扼沂山之西,南通沂水县境,额设墩铺一所,守以弓兵,形势雄峻,亚于穆陵。”可见明清时期的铜陵关,官军把守,是名副其实的军事要冲,但其地位要次于穆陵关。惟其如此,民谚才有“铜陵不响穆陵响”之说,盖指其军事价值稍低而言,并非是“铜铃不响木铃响”。

此关名曰“铜陵”,源本关北岩石含铜,古代曾冶铜其中,故名青铜峪。又因此地山覆砂土,故称阜陵。“陵者,大土山也”(《古辞辨》)。二者合称,遂名“铜陵”。自从齐国修筑长城于此之后,此地则名“铜陵关”。

从铜陵关的长城遗址来看,铜陵关内还有长城复线,或许是诱敌深入,歼敌于内的布阵目的,才有如此布局。铜陵关线是西起驴皮崮、马头崖,南连摩天岭、石崮堆,沿沂(水)临(朐)县界山脊、牛寨村南,东至铜陵关,经城隍村、轿顶山,沿山脊向东北至沂山。第二道复线则是从驴皮崮、马头崖东奔聚粮崮、砂崮子、大崮,东南行而连沂山。第三道防线虽不是长城,却是在丹崮山一带驻兵防守。丹崮山东俗名“担杖沟”,原名“断箭沟”,以其出土青铜箭镞而名,可证此山经历过攻与守的战争考验。

据清光绪《临朐县志·大事表》记载:“咸丰十一年(1861年)秋八月己巳,皖匪入铜陵关,劫掠九山、鹿皋等社。壬申仍由铜陵关出。”皖匪者,书名捻军,因其不随清朝剃发留辫,而是散发披肩,故谓“长毛子”。他们挥师北上,横行天下,所到之处,为补军需而抢掠一空,故时人称其为匪。清咸丰十一年八月,捻军从沂水地界进入铜陵关,目的是到九山和鹿皋抢劫财物。晋家沟于文藻、于文节纠众数千人逐贼至铜陵关外。

晚清时期,铜陵关顶曾有“路死”。“路死”者,行旅遇害之尸也。地方官报入县衙,临朐知县带衙役、仵作前来勘察验尸。当时此地匪寇猖獗,啸聚林野。有处告状,无处拿贼。县官灵机一动,授意属下移尸关南,即以“路死沂水县境,不在本官范畴”而打道回府。可怜死者冤沉海底,无人复仇,昏官失职,难辞其咎。

关南有村,名曰撑子峪,源于“城子”之讹,以其修建齐长城之前,齐国军旅在此设立军事营寨,当道为城驻扎将士;后来修建齐长城,东西取直,遂将长城以南的城子废弃撤离,空留“城子”地名,千年变迁将“城子峪”称为了“撑子峪”。

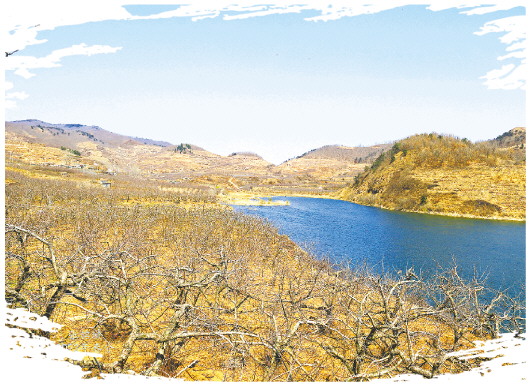

明清时期,此地本为临朐地界,因沂源县修水库占用撑子峪土地,遂于上世纪五十年代将撑子峪划归沂源县管辖。现在的撑子峪村,村边有坝,围成水库,名曰铜陵湖。其南邻北店子村,乃是铜陵关下古代商旅寓居之客舍。

铜陵关顶原有一碑,正面阴刻“齐鲁分界”,碑阴小字无人抄录,估计是介绍铜陵关历史。可惜!此碑已在上世纪被毁坏无迹。

铜陵关顶左侧原有祠宇,可能是《临朐县志》记载的“额设墩铺”,其前有清道光二十六年铜陵关重修山祠碑,其碑文中介绍任学文等人捐资募施,重修山祠,并在关顶前后铺石,以便行旅。1987年秋,笔者在铜陵关时发现山祠已无,所幸祠碑未毁,现存关北晋家沟水库坝下。

铜陵关位于临朐县九山镇晋家沟村西头,其南为淄博市沂源县撑子峪村,两谷尽处,地势较缓,其海拔高度仅为393米;海拔662米的“张良墓山”踞其东南,海拔735米的摩天岭耸其西北。

战国时期,列国争战多以车战为主,兵马未动,必须粮草先行,笨重的战车和粮草辎重在崇山峻岭之下,只有寻找地势平缓之处方可通过,符合此条件的关口必须是山岭最低,关口前后贯通山谷,可以辗转出山。铜陵关地形便具备这个条件,自然成为兵家必争之地。

公元前四五世纪,南方楚国势力逐渐强大起来,在公元前431年灭掉齐南的莒国,使齐国南疆面临威胁。齐国认识到了南疆国防的重要性,遂决定修筑南疆长城,于是发动沿线民众夯土筑堰,抬石垒墙,修筑起从平阴,经泰山、沂山而东到琅琊台、大珠山入海的齐国长城。由于工程浩大,从齐桓公、齐威王、齐宣王一直到齐湣王共七八十年时间,齐国民众在稼穑之余,疲劳奋战在南疆之巅,徭役之重可想而知。齐国长城不仅是凝聚了劳动人民的智慧,也凝聚了劳动人民的苦累辛酸!

从遗址来看,齐长城“宛宛山际,沿沟壑伏,沿崖阜起”(清光绪《临朐县志》)。从长城遗址剖面分析:用巨石砌墙三四米高,低洼之处,先以土石垫平,筑基七八米宽,再砌石垒墙。沟谷平地,则石砌基础,宽八九米,高三四米,其上再版筑土层。有人说,墙土中有盐碱,可能是拌合盐水。笔者以为,修城加盐乃是妄加揣测,年久土墙受潮自然生碱,不可能用盐水;且盐为海产,运输极难,还受国家管控;民间食用尚且不足,岂肯用于山顶垒城?齐长城上每隔十余米即有乱石堆,据推断,可能是昔年御敌擂石。每隔一段距离还有烽火台分布,可以想象彼时遇警,白天用狼烟,黑夜用烽火的烽燧之势。

昔时南兵北犯,在攻占穆陵关之同时,往往分兵此处。以其穆陵关险,易守难攻,加之通衢要冲,守兵必多,于是攻关之敌另谋出路,在沂水地界分兵西北,直插铜陵。据清光绪《临朐县志》记载:“铜陵关扼沂山之西,南通沂水县境,额设墩铺一所,守以弓兵,形势雄峻,亚于穆陵。”可见明清时期的铜陵关,官军把守,是名副其实的军事要冲,但其地位要次于穆陵关。惟其如此,民谚才有“铜陵不响穆陵响”之说,盖指其军事价值稍低而言,并非是“铜铃不响木铃响”。

此关名曰“铜陵”,源本关北岩石含铜,古代曾冶铜其中,故名青铜峪。又因此地山覆砂土,故称阜陵。“陵者,大土山也”(《古辞辨》)。二者合称,遂名“铜陵”。自从齐国修筑长城于此之后,此地则名“铜陵关”。

从铜陵关的长城遗址来看,铜陵关内还有长城复线,或许是诱敌深入,歼敌于内的布阵目的,才有如此布局。铜陵关线是西起驴皮崮、马头崖,南连摩天岭、石崮堆,沿沂(水)临(朐)县界山脊、牛寨村南,东至铜陵关,经城隍村、轿顶山,沿山脊向东北至沂山。第二道复线则是从驴皮崮、马头崖东奔聚粮崮、砂崮子、大崮,东南行而连沂山。第三道防线虽不是长城,却是在丹崮山一带驻兵防守。丹崮山东俗名“担杖沟”,原名“断箭沟”,以其出土青铜箭镞而名,可证此山经历过攻与守的战争考验。

据清光绪《临朐县志·大事表》记载:“咸丰十一年(1861年)秋八月己巳,皖匪入铜陵关,劫掠九山、鹿皋等社。壬申仍由铜陵关出。”皖匪者,书名捻军,因其不随清朝剃发留辫,而是散发披肩,故谓“长毛子”。他们挥师北上,横行天下,所到之处,为补军需而抢掠一空,故时人称其为匪。清咸丰十一年八月,捻军从沂水地界进入铜陵关,目的是到九山和鹿皋抢劫财物。晋家沟于文藻、于文节纠众数千人逐贼至铜陵关外。

晚清时期,铜陵关顶曾有“路死”。“路死”者,行旅遇害之尸也。地方官报入县衙,临朐知县带衙役、仵作前来勘察验尸。当时此地匪寇猖獗,啸聚林野。有处告状,无处拿贼。县官灵机一动,授意属下移尸关南,即以“路死沂水县境,不在本官范畴”而打道回府。可怜死者冤沉海底,无人复仇,昏官失职,难辞其咎。

关南有村,名曰撑子峪,源于“城子”之讹,以其修建齐长城之前,齐国军旅在此设立军事营寨,当道为城驻扎将士;后来修建齐长城,东西取直,遂将长城以南的城子废弃撤离,空留“城子”地名,千年变迁将“城子峪”称为了“撑子峪”。

明清时期,此地本为临朐地界,因沂源县修水库占用撑子峪土地,遂于上世纪五十年代将撑子峪划归沂源县管辖。现在的撑子峪村,村边有坝,围成水库,名曰铜陵湖。其南邻北店子村,乃是铜陵关下古代商旅寓居之客舍。

铜陵关顶原有一碑,正面阴刻“齐鲁分界”,碑阴小字无人抄录,估计是介绍铜陵关历史。可惜!此碑已在上世纪被毁坏无迹。

铜陵关顶左侧原有祠宇,可能是《临朐县志》记载的“额设墩铺”,其前有清道光二十六年铜陵关重修山祠碑,其碑文中介绍任学文等人捐资募施,重修山祠,并在关顶前后铺石,以便行旅。1987年秋,笔者在铜陵关时发现山祠已无,所幸祠碑未毁,现存关北晋家沟水库坝下。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230512/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230512/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230512/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230512/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230512/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230512/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230512/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230512/08/Page08-1500.jpg)