06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 诗书入画来

- * 画不完的西园雅集

- * 刘阁老的“双面人生”

07版:北海周末·文苑

07版:北海周末·文苑

- * 朐 地 三 砚

- * 鸢都之韵

- * 图片

- * 山水乐园

- * 遇见鲁奖获得者庞余亮

◎崔斌

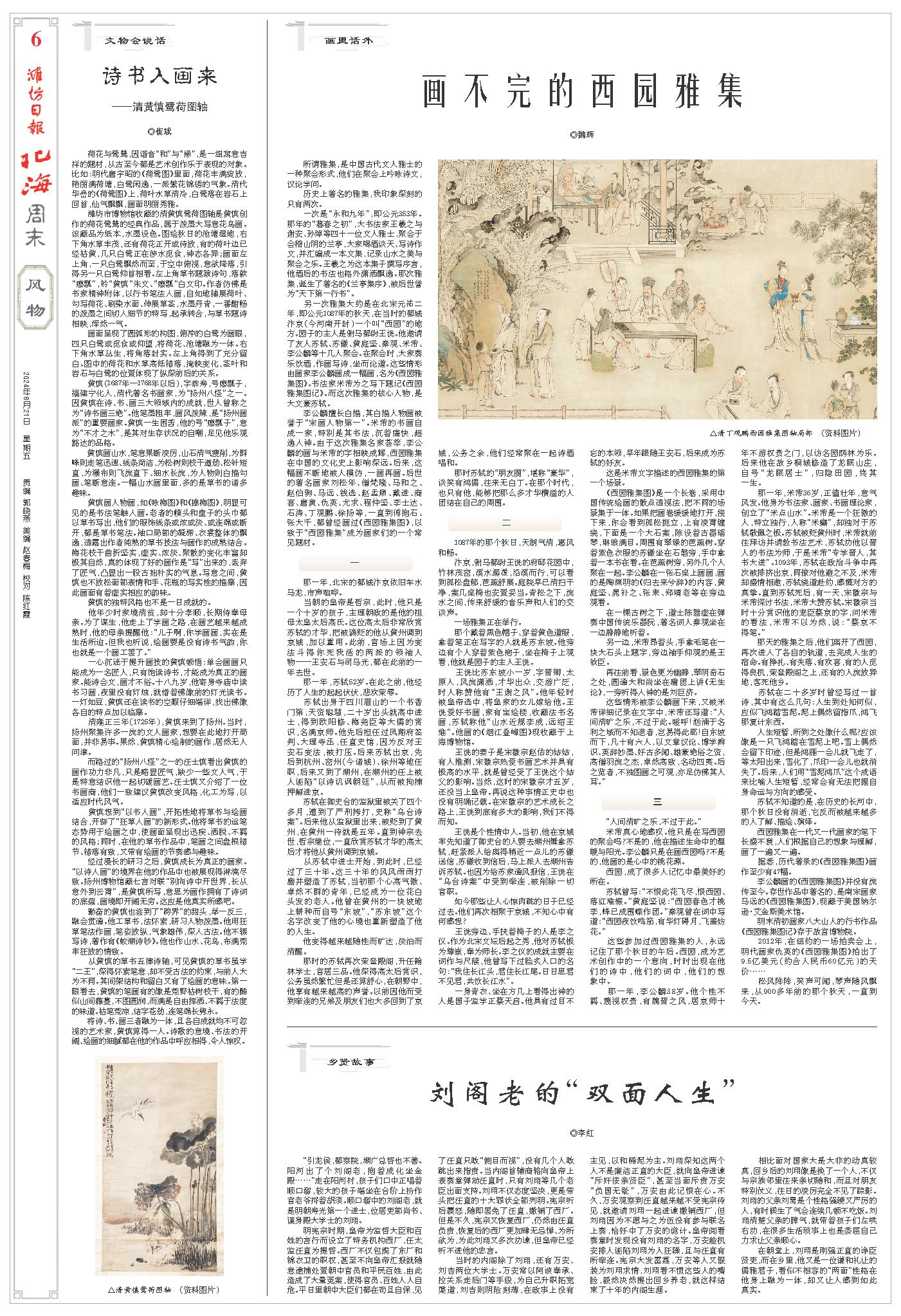

荷花与鹭鸶,因谐音“和”与“禄”,是一组寓意吉祥的题材,从古至今都是艺术创作乐于表现的对象。比如:明代唐宇昭的《荷鹭图》里面,荷花丰满绽放,艳丽满荷塘,白鹭闲逸,一派繁花锦绣的气象。清代华嵒的《荷鹭图》上,荷叶水草清冷,白鹭落在岩石上回首,仙气飘飘,画面明丽秀雅。

潍坊市博物馆收藏的清黄慎鹭荷图轴是黄慎创作的荷花鹭鸶的经典作品,属于泼墨大写意花鸟画。该藏品为纸本,水墨设色。图绘秋日的池塘湿地,右下角水草丰茂,还有荷花正开或待放,有的荷叶边已经枯黄,几只白鹭正在涉水觅食,神态各异;画面左上角,一只白鹭飘然而至,于空中俯视,意欲降落,引得另一只白鹭仰首相看。左上角草书题跋诗句,落款“瘿瓢”,钤“黄慎”朱文、“瘿瓢”白文印。作者仿佛是书家精神附体,以行书笔法入画,自如地铺展荷叶、勾写荷花、刷染水面、伸展草茎,水墨丹青,一番酣畅的泼墨之间切入细节的特写,起承转合,与草书题诗相映,浑然一气。

画面呈现了圆弧形的构图,俯冲的白鹭为画眼,四只白鹭或觅食或仰望,将荷花、池塘融为一体。右下角水草丛生,将角落封实。左上角得到了充分留白。图中的荷花和水草高低错落,掩映变化,茎叶和岩石与白鹭的位置体现了纵深前后的关系。

黄慎(1687年—1768年以后),字恭寿,号瘿瓢子,福建宁化人,清代著名书画家,为“扬州八怪”之一。因黄慎在诗、书、画三大领域内的成就,世人曾称之为“诗书画三绝”。他笔墨粗率,画风泼辣,是“扬州画派”的重要画家。黄慎一生困苦,他的号“瘿瓢子”,意为“不才之木”,是其对生存状况的自嘲,足见他乐观豁达的品格。

黄慎画山水,笔意果断凌厉,山石清气瘦削,为群峰则走笔迅速、线条简洁,为松树则枝干遒劲、松针短直,为瀑布则飞流直下、细水长流,为人物则白描勾画、笔断意连。一幅山水画里面,多的是草书的诸多趣味。

黄慎画人物画,如《咏梅图》和《捧梅图》,明显可见的是书法笔触入画。老者的幞头和童子的头巾都以草书写出,他们的服饰线条或浓或淡、或连绵或断开,都是草书笔法。袖口局部的凝滞、衣裳整体的飘逸,透露出作者纯熟的草书技法与画作的成熟结合。梅花枝干曲折坚实,虚实、浓淡、聚散的变化丰富却极其自然,真的体现了好的画作是“写”出来的,丢弃了匠气,凸显出一股古拙朴实的气息。写意之间,黄慎也不放松面部表情和手、花瓶的写实性的描摹,因此画面有着虚实相应的韵味。

黄慎的独特风格也不是一日成就的。

他年少时家境清贫,却十分孝顺,长期侍奉母亲。为了谋生,他走上了学画之路,在画艺越来越成熟时,他的母亲提醒他:“儿子啊,你学画画,实在是生活所迫。但我也听说,绘画要是没有诗书气韵,你也就是一个画工罢了。”

一心沉迷于提升画技的黄慎顿悟:单会画画只能成为一名匠人,只有饱读诗书,才能成为真正的画家。能诗会文,画才不俗。十八九岁,他寄身寺庙中读书习画,夜里没有灯烛,就借着佛像前的灯光读书。一灯如豆,黄慎还在读书的空暇仔细端详,找出佛像各自的特点加以临摹。

清雍正三年(1725年),黄慎来到了扬州。当时,扬州聚集许多一流的文人画家,想要在此地打开局面,并非易事。果然,黄慎精心绘制的画作,居然无人问津。

而路过的“扬州八怪”之一的汪士慎看出黄慎的画作功力非凡,只是略显匠气,缺少一些文人气,于是特意结识他一起切磋画艺。汪士慎又介绍了一位书画商,他们一致建议黄慎改变风格,化工为写,以适应时代风气。

黄慎想到“以书入画”,开拓性地将草书与绘画结合,开辟了“狂草入画”的新形式。他将草书的运笔态势用于绘画之中,使画面呈现出迅疾、洒脱、不羁的风格;同时,在他的草书作品中,笔画之间盘根错节、错落有致,又带有绘画的节奏感与趣味。

经过漫长的研习之后,黄慎成长为真正的画家。“以诗入画”的境界在他的作品中也被展现得淋漓尽致。扬州博物馆藏七言对联“别向诗中开世界,长从意外到云霄”,是黄慎所写,意思为画作拥有了诗词的底蕴,画境即开阔无穷。这应是他真实所感吧。

勤奋的黄慎也尝到了“跨界”的甜头,举一反三,融会贯通。他工草书,法怀素,研习人物泼墨。他用狂草笔法作画,笔姿放纵,气象雄伟,深入古法。他不辍写诗,著作有《蛟湖诗钞》。他也作山水、花鸟,布满荒率狂放的情致。

从黄慎的草书五律诗轴,可见黄慎的草书虽学“二王”,深得怀素笔意,却不受古法的约束,与前人大为不同。其间架结构和留白又有了绘画的意味。第一眼看去,黄慎的笔画有的像是荒野枯树枝干,有的酷似山间藤蔓,不图圆润,而满是自由挥洒、不羁于法度的味道。枯笔荒凉,结字苍劲,连笔绵长隽永。

将诗、书、画三者融为一体,且各自成就均不可忽视的艺术家,黄慎算得一人。诗歌的意境、书法的开阔、绘画的细腻都在他的作品中呼应相得,令人惊叹。

荷花与鹭鸶,因谐音“和”与“禄”,是一组寓意吉祥的题材,从古至今都是艺术创作乐于表现的对象。比如:明代唐宇昭的《荷鹭图》里面,荷花丰满绽放,艳丽满荷塘,白鹭闲逸,一派繁花锦绣的气象。清代华嵒的《荷鹭图》上,荷叶水草清冷,白鹭落在岩石上回首,仙气飘飘,画面明丽秀雅。

潍坊市博物馆收藏的清黄慎鹭荷图轴是黄慎创作的荷花鹭鸶的经典作品,属于泼墨大写意花鸟画。该藏品为纸本,水墨设色。图绘秋日的池塘湿地,右下角水草丰茂,还有荷花正开或待放,有的荷叶边已经枯黄,几只白鹭正在涉水觅食,神态各异;画面左上角,一只白鹭飘然而至,于空中俯视,意欲降落,引得另一只白鹭仰首相看。左上角草书题跋诗句,落款“瘿瓢”,钤“黄慎”朱文、“瘿瓢”白文印。作者仿佛是书家精神附体,以行书笔法入画,自如地铺展荷叶、勾写荷花、刷染水面、伸展草茎,水墨丹青,一番酣畅的泼墨之间切入细节的特写,起承转合,与草书题诗相映,浑然一气。

画面呈现了圆弧形的构图,俯冲的白鹭为画眼,四只白鹭或觅食或仰望,将荷花、池塘融为一体。右下角水草丛生,将角落封实。左上角得到了充分留白。图中的荷花和水草高低错落,掩映变化,茎叶和岩石与白鹭的位置体现了纵深前后的关系。

黄慎(1687年—1768年以后),字恭寿,号瘿瓢子,福建宁化人,清代著名书画家,为“扬州八怪”之一。因黄慎在诗、书、画三大领域内的成就,世人曾称之为“诗书画三绝”。他笔墨粗率,画风泼辣,是“扬州画派”的重要画家。黄慎一生困苦,他的号“瘿瓢子”,意为“不才之木”,是其对生存状况的自嘲,足见他乐观豁达的品格。

黄慎画山水,笔意果断凌厉,山石清气瘦削,为群峰则走笔迅速、线条简洁,为松树则枝干遒劲、松针短直,为瀑布则飞流直下、细水长流,为人物则白描勾画、笔断意连。一幅山水画里面,多的是草书的诸多趣味。

黄慎画人物画,如《咏梅图》和《捧梅图》,明显可见的是书法笔触入画。老者的幞头和童子的头巾都以草书写出,他们的服饰线条或浓或淡、或连绵或断开,都是草书笔法。袖口局部的凝滞、衣裳整体的飘逸,透露出作者纯熟的草书技法与画作的成熟结合。梅花枝干曲折坚实,虚实、浓淡、聚散的变化丰富却极其自然,真的体现了好的画作是“写”出来的,丢弃了匠气,凸显出一股古拙朴实的气息。写意之间,黄慎也不放松面部表情和手、花瓶的写实性的描摹,因此画面有着虚实相应的韵味。

黄慎的独特风格也不是一日成就的。

他年少时家境清贫,却十分孝顺,长期侍奉母亲。为了谋生,他走上了学画之路,在画艺越来越成熟时,他的母亲提醒他:“儿子啊,你学画画,实在是生活所迫。但我也听说,绘画要是没有诗书气韵,你也就是一个画工罢了。”

一心沉迷于提升画技的黄慎顿悟:单会画画只能成为一名匠人,只有饱读诗书,才能成为真正的画家。能诗会文,画才不俗。十八九岁,他寄身寺庙中读书习画,夜里没有灯烛,就借着佛像前的灯光读书。一灯如豆,黄慎还在读书的空暇仔细端详,找出佛像各自的特点加以临摹。

清雍正三年(1725年),黄慎来到了扬州。当时,扬州聚集许多一流的文人画家,想要在此地打开局面,并非易事。果然,黄慎精心绘制的画作,居然无人问津。

而路过的“扬州八怪”之一的汪士慎看出黄慎的画作功力非凡,只是略显匠气,缺少一些文人气,于是特意结识他一起切磋画艺。汪士慎又介绍了一位书画商,他们一致建议黄慎改变风格,化工为写,以适应时代风气。

黄慎想到“以书入画”,开拓性地将草书与绘画结合,开辟了“狂草入画”的新形式。他将草书的运笔态势用于绘画之中,使画面呈现出迅疾、洒脱、不羁的风格;同时,在他的草书作品中,笔画之间盘根错节、错落有致,又带有绘画的节奏感与趣味。

经过漫长的研习之后,黄慎成长为真正的画家。“以诗入画”的境界在他的作品中也被展现得淋漓尽致。扬州博物馆藏七言对联“别向诗中开世界,长从意外到云霄”,是黄慎所写,意思为画作拥有了诗词的底蕴,画境即开阔无穷。这应是他真实所感吧。

勤奋的黄慎也尝到了“跨界”的甜头,举一反三,融会贯通。他工草书,法怀素,研习人物泼墨。他用狂草笔法作画,笔姿放纵,气象雄伟,深入古法。他不辍写诗,著作有《蛟湖诗钞》。他也作山水、花鸟,布满荒率狂放的情致。

从黄慎的草书五律诗轴,可见黄慎的草书虽学“二王”,深得怀素笔意,却不受古法的约束,与前人大为不同。其间架结构和留白又有了绘画的意味。第一眼看去,黄慎的笔画有的像是荒野枯树枝干,有的酷似山间藤蔓,不图圆润,而满是自由挥洒、不羁于法度的味道。枯笔荒凉,结字苍劲,连笔绵长隽永。

将诗、书、画三者融为一体,且各自成就均不可忽视的艺术家,黄慎算得一人。诗歌的意境、书法的开阔、绘画的细腻都在他的作品中呼应相得,令人惊叹。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/08/Page08-1500.jpg)