06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 诗书入画来

- * 画不完的西园雅集

- * 刘阁老的“双面人生”

07版:北海周末·文苑

07版:北海周末·文苑

- * 朐 地 三 砚

- * 鸢都之韵

- * 图片

- * 山水乐园

- * 遇见鲁奖获得者庞余亮

◎魏辉

所谓雅集,是中国古代文人雅士的一种聚会形式,他们在聚会上吟咏诗文,议论学问。

历史上著名的雅集,我印象深刻的只有两次。

一次是“永和九年”,即公元353年。那年的“暮春之初”,大书法家王羲之与谢安、孙绰等四十一位文人雅士,聚会于会稽山阴的兰亭,大家喝酒谈天、写诗作文,并汇编成一本文集,记录山水之美与聚会之乐。王羲之为这本集子撰写序言,他酒后的书法也格外潇洒飘逸。那次雅集,诞生了著名的《兰亭集序》,被后世誉为“天下第一行书”。

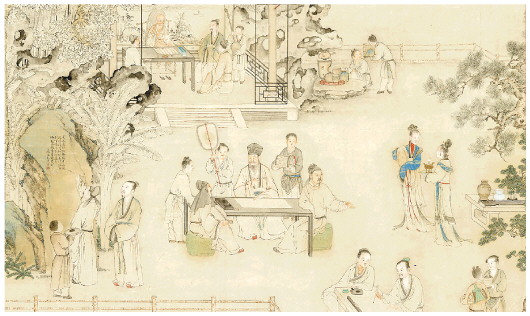

另一次雅集大约是在北宋元祐二年,即公元1087年的秋天,在当时的都城汴京(今河南开封)一个叫“西园”的地方。园子的主人是驸马都尉王诜。他邀请了友人苏轼、苏辙、黄庭坚、秦观、米芾、李公麟等十几人聚会。在聚会时,大家奏乐饮酒,作画写诗,坐而论道。这些情形由画家李公麟画成一幅画,名为《西园雅集图》。书法家米芾为之写下题记《西园雅集图记》。而这次雅集的核心人物,是大文豪苏轼。

李公麟擅长白描,其白描人物画被誉于“宋画人物第一”。米芾的书画自成一家,特别是其书法,沉着痛快,超逸入神。由于这次雅集名家荟萃,李公麟的画与米芾的字相映成辉,西园雅集在中国的文化史上影响深远。后来,这幅画不断地被人模仿,一画再画。后世的著名画家刘松年、僧梵隆、马和之、赵伯驹、马远、钱选、赵孟頫、戴进、商喜、唐寅、仇英、尤求、程仲坚、李士达、石涛、丁观鹏、徐扬等,一直到傅抱石、张大千,都曾经画过《西园雅集图》,以致于“西园雅集”成为画家们的一个常见题材。

一

那一年,北宋的都城汴京依旧车水马龙,市声喧哗。

当朝的皇帝是哲宗,此时,他只是一个十岁的孩子,主理朝政的是他的祖母太皇太后高氏。这位高太后非常欣赏苏轼的才华,把被谪贬的他从黄州调到京城,加以重用。此前,官场上因为变法斗得你死我活的两派的领袖人物——王安石与司马光,都在此前的一年去世。

那一年,苏轼52岁。在此之前,他经历了人生的起起伏伏,悲欢荣辱。

苏轼出身于四川眉山的一个书香门第,天资聪慧,二十岁出头就高中进士,得到欧阳修、梅尧臣等大儒的赏识,名满京师。他先后担任过凤翔府签判、大理寺丞,任直史馆,因为反对王安石变法,被打压。后来苏轼出京,先后到杭州、密州(今诸城)、徐州等地任职,后来又到了湖州,在湖州的任上被人诬陷“以诗讥讽朝廷”,从而被拘捕押解进京。

苏轼在御史台的监狱里被关了四个多月,遭到了严刑拷打,史称“乌台诗案”。后来他从监狱里出来,被贬到了黄州,在黄州一待就是五年。直到神宗去世,哲宗继位,一直欣赏苏轼才华的高太后才将他从黄州调到京城。

从苏轼中进士开始,到此时,已经过了三十年。这三十年的风风雨雨打磨并塑造了苏轼,当初那个心高气傲、卓然不群的青年,已经成为一位花白头发的老人。他曾在黄州的一块坡地上耕种而自号“东坡”,“苏东坡”这个名字改变了他的心境也重新塑造了他的人生。

他变得越来越随性而旷达,淡泊而清醒。

那时的苏轼再次荣登殿阁,升任翰林学士,官居三品。他深得高太后赏识,公务虽然繁忙但是还算舒心,在朝野中,他享有越来越高的声誉。以前因他而受到牵连的兄弟及朋友们也大多回到了京城,公务之余,他们经常聚在一起诗酒唱和。

那时苏轼的“朋友圈”,堪称“豪华”,谈笑有鸿儒,往来无白丁。在那个时代,也只有他,能够把那么多才华横溢的人团结在自己的周围。

二

1087年的那个秋日,天朗气清,惠风和畅。

汴京,驸马都尉王诜的府邸花园中,竹林茂密,溪水潺湲,沿溪而行,可以看到孤松盘郁,芭蕉舒展。庭院早已清扫干净,案几桌椅也安置妥当。青松之下,流水之间,传来舒缓的音乐声和人们的交谈声。

一场雅集正在举行。

那个戴着黑色帽子、穿着黄色道服,拿着笔正在写字的人就是苏东坡。他旁边有个人穿着紫色袍子,坐在椅子上观看,他就是园子的主人王诜。

王诜比苏东坡小一岁,字晋卿,太原人,风流潇洒,才华出众,交游广泛,时人称赞他有“王谢之风”。他年轻时被皇帝选中,将皇家的女儿嫁给他。王诜爱好书画,家有宝绘楼,收藏法书名画,苏轼称他“山水近规李成,远绍王维”。他画的《烟江叠嶂图》现收藏于上海博物馆。

王诜的妻子是宋徽宗赵佶的姑姑,有人推测,宋徽宗热爱书画艺术并具有极高的水平,就是曾经受了王诜这个姑父的影响。当然,这时的宋徽宗才五岁,还没当上皇帝。再说这种事情正史中也没有明确记载。在宋徽宗的艺术成长之路上,王诜到底有多大的影响,我们不得而知。

王诜是个性情中人。当初,他在京城率先知道了御史台的人要去湖州缉拿苏轼,赶紧派人给离得稍近一点儿的苏辙送信,苏辙收到信后,马上派人去湖州告诉苏轼。也因为给苏家通风报信,王诜在“乌台诗案”中受到牵连,被削除一切官职。

如今那些让人心惊肉跳的日子已经过去。他们再次相聚于京城,不知心中有何感想?

王诜旁边、手扶着椅子的人是李之仪。作为北宋文坛后起之秀,他对苏轼极为尊崇,奉为师长。李之仪的成就主要在词作与尺牍,他曾写下过脍炙人口的名句:“我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水”。

一身青衣、坐在方几上看得出神的人是国子监学正蔡天启。他具有过目不忘的本领,早年跟随王安石,后来成为苏轼的好友。

这是米芾文字描述的西园雅集的第一个场景。

《西园雅集图》是一个长卷,采用中国传统绘画的散点透视法,把不同的场景集于一体。如果把画卷缓缓地打开,接下来,你会看到孤松挺立,上有凌霄缠绕,下面是一个大石案,陈设着古器瑶琴,琳琅满目。周围有翠绿的芭蕉树。穿着紫色衣服的苏辙坐在石磐旁,手中拿着一本书在看。在芭蕉树旁,另外几个人聚在一起。李公麟在一张石桌上画画,画的是陶渊明的《归去来兮辞》的内容,黄庭坚、晁补之、张耒、郑靖老等在旁边观看。

在一棵古树之下,道士陈碧虚在弹奏中国传统乐器阮,著名词人秦观坐在一边静静地听着。

另一边,米芾昂着头,手拿毛笔在一块大石头上题字,旁边袖手仰观的是王钦臣。

再往前看,景色更为幽静,翠阴奇石之处,圆通大和尚坐在蒲团上讲《无生论》,一旁听得入神的是刘巨济。

这些情形被李公麟画下来,又被米芾详细记录在文字中,米芾还写道:“人间清旷之乐,不过于此。嗟呼!汹涌于名利之域而不知退者,岂易得此耶!自东坡而下,凡十有六人,以文章议论、博学辨识、英辞妙墨、好古多闻、雄豪绝俗之资,高僧羽流之杰,卓然高致,名动四夷。后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人耳。”

三

“人间清旷之乐,不过于此。”

米芾真心地感叹。他只是在写西园的聚会吗?不是的,他在描述生命中的温暖与阳光。李公麟只是在画西园吗?不是的,他画的是心中的桃花源。

西园,成了很多人记忆中最美好的所在。

苏轼曾写:“不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。”黄庭坚说:“西园春色才桃李,蜂已成围蝶作团。”秦观曾在词中写道:“西园夜饮鸣笳,有华灯碍月,飞盖妨花。”

这些参加过西园雅集的人,永远记住了那个秋日的午后。西园,成为艺术创作中的一个意向,时时出现在他们的诗中,他们的词中,他们的想象中。

那一年,李公麟38岁。他个性不羁、蔑视权贵,有魏晋之风,居京师十年不游权贵之门,以访名园荫林为乐。后来他在故乡桐城修造了龙眠山庄,自号“龙眠居士”,归隐田园,终其一生。

那一年,米芾36岁,正值壮年,意气风发。他身为书法家、画家、书画理论家,创立了“米点山水”。米芾是一个狂傲的人,特立独行,人称“米癫”,却独对于苏轼敬佩之极。苏轼被贬黄州时,米芾就前往拜访并请教书法艺术,苏轼劝他以晋人的书法为师,于是米芾“专学晋人,其书大进”。1093年,苏轼在政治斗争中再次被排挤出京,同僚对他避之不及,米芾却盛情相邀,苏轼绕道赴约,感慨对方的真挚。直到苏轼死后,有一天,宋徽宗与米芾探讨书法,米芾大赞苏轼。宋徽宗当时十分赏识他的宠臣蔡京的字,问米芾的看法,米芾不以为然,说:“蔡京不得笔。”

那天的雅集之后,他们离开了西园,再次进入了各自的轨道,去完成人生的宿命。有挣扎、有失落、有欢喜,有的人觅得良机,荣登殿阁之上,还有的人流放异地,客死他乡。

苏轼在二十多岁时曾经写过一首诗,其中有这么几句:人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

人生短暂,所到之处像什么呢?应该像是一只飞鸿踏在雪泥上吧。雪上偶然会留下印迹,但是鸿雁一会儿就飞走了,等太阳出来,雪化了,爪印一会儿也就消失了。后来,人们用“雪泥鸿爪”这个成语来比喻人生短暂,经常会有无法把握自身命运与方向的感受。

苏轼不知道的是,在历史的长河中,那个秋日没有消逝,它反而被越来越多的人了解、描绘、演绎。

西园雅集在一代又一代画家的笔下长盛不衰,人们根据自己的想象与理解,画了一遍又一遍。

据悉,历代著录的《西园雅集图》画作至少有47幅。

李公麟画的《西园雅集图》并没有流传至今。存世作品中著名的,是南宋画家马远的《西园雅集图》,现藏于美国纳尔逊·艾金斯美术馆。

明末清初画家八大山人的行书作品《西园雅集图记》存于故宫博物院。

2012年,在纽约的一场拍卖会上,明代画家仇英的《西园雅集图》拍出了9.5亿美元(约合人民币60亿元)的天价……

松风阵阵,笑声可闻,琴声随风飘来,从900多年前的那个秋天,一直到今天。

所谓雅集,是中国古代文人雅士的一种聚会形式,他们在聚会上吟咏诗文,议论学问。

历史上著名的雅集,我印象深刻的只有两次。

一次是“永和九年”,即公元353年。那年的“暮春之初”,大书法家王羲之与谢安、孙绰等四十一位文人雅士,聚会于会稽山阴的兰亭,大家喝酒谈天、写诗作文,并汇编成一本文集,记录山水之美与聚会之乐。王羲之为这本集子撰写序言,他酒后的书法也格外潇洒飘逸。那次雅集,诞生了著名的《兰亭集序》,被后世誉为“天下第一行书”。

另一次雅集大约是在北宋元祐二年,即公元1087年的秋天,在当时的都城汴京(今河南开封)一个叫“西园”的地方。园子的主人是驸马都尉王诜。他邀请了友人苏轼、苏辙、黄庭坚、秦观、米芾、李公麟等十几人聚会。在聚会时,大家奏乐饮酒,作画写诗,坐而论道。这些情形由画家李公麟画成一幅画,名为《西园雅集图》。书法家米芾为之写下题记《西园雅集图记》。而这次雅集的核心人物,是大文豪苏轼。

李公麟擅长白描,其白描人物画被誉于“宋画人物第一”。米芾的书画自成一家,特别是其书法,沉着痛快,超逸入神。由于这次雅集名家荟萃,李公麟的画与米芾的字相映成辉,西园雅集在中国的文化史上影响深远。后来,这幅画不断地被人模仿,一画再画。后世的著名画家刘松年、僧梵隆、马和之、赵伯驹、马远、钱选、赵孟頫、戴进、商喜、唐寅、仇英、尤求、程仲坚、李士达、石涛、丁观鹏、徐扬等,一直到傅抱石、张大千,都曾经画过《西园雅集图》,以致于“西园雅集”成为画家们的一个常见题材。

一

那一年,北宋的都城汴京依旧车水马龙,市声喧哗。

当朝的皇帝是哲宗,此时,他只是一个十岁的孩子,主理朝政的是他的祖母太皇太后高氏。这位高太后非常欣赏苏轼的才华,把被谪贬的他从黄州调到京城,加以重用。此前,官场上因为变法斗得你死我活的两派的领袖人物——王安石与司马光,都在此前的一年去世。

那一年,苏轼52岁。在此之前,他经历了人生的起起伏伏,悲欢荣辱。

苏轼出身于四川眉山的一个书香门第,天资聪慧,二十岁出头就高中进士,得到欧阳修、梅尧臣等大儒的赏识,名满京师。他先后担任过凤翔府签判、大理寺丞,任直史馆,因为反对王安石变法,被打压。后来苏轼出京,先后到杭州、密州(今诸城)、徐州等地任职,后来又到了湖州,在湖州的任上被人诬陷“以诗讥讽朝廷”,从而被拘捕押解进京。

苏轼在御史台的监狱里被关了四个多月,遭到了严刑拷打,史称“乌台诗案”。后来他从监狱里出来,被贬到了黄州,在黄州一待就是五年。直到神宗去世,哲宗继位,一直欣赏苏轼才华的高太后才将他从黄州调到京城。

从苏轼中进士开始,到此时,已经过了三十年。这三十年的风风雨雨打磨并塑造了苏轼,当初那个心高气傲、卓然不群的青年,已经成为一位花白头发的老人。他曾在黄州的一块坡地上耕种而自号“东坡”,“苏东坡”这个名字改变了他的心境也重新塑造了他的人生。

他变得越来越随性而旷达,淡泊而清醒。

那时的苏轼再次荣登殿阁,升任翰林学士,官居三品。他深得高太后赏识,公务虽然繁忙但是还算舒心,在朝野中,他享有越来越高的声誉。以前因他而受到牵连的兄弟及朋友们也大多回到了京城,公务之余,他们经常聚在一起诗酒唱和。

那时苏轼的“朋友圈”,堪称“豪华”,谈笑有鸿儒,往来无白丁。在那个时代,也只有他,能够把那么多才华横溢的人团结在自己的周围。

二

1087年的那个秋日,天朗气清,惠风和畅。

汴京,驸马都尉王诜的府邸花园中,竹林茂密,溪水潺湲,沿溪而行,可以看到孤松盘郁,芭蕉舒展。庭院早已清扫干净,案几桌椅也安置妥当。青松之下,流水之间,传来舒缓的音乐声和人们的交谈声。

一场雅集正在举行。

那个戴着黑色帽子、穿着黄色道服,拿着笔正在写字的人就是苏东坡。他旁边有个人穿着紫色袍子,坐在椅子上观看,他就是园子的主人王诜。

王诜比苏东坡小一岁,字晋卿,太原人,风流潇洒,才华出众,交游广泛,时人称赞他有“王谢之风”。他年轻时被皇帝选中,将皇家的女儿嫁给他。王诜爱好书画,家有宝绘楼,收藏法书名画,苏轼称他“山水近规李成,远绍王维”。他画的《烟江叠嶂图》现收藏于上海博物馆。

王诜的妻子是宋徽宗赵佶的姑姑,有人推测,宋徽宗热爱书画艺术并具有极高的水平,就是曾经受了王诜这个姑父的影响。当然,这时的宋徽宗才五岁,还没当上皇帝。再说这种事情正史中也没有明确记载。在宋徽宗的艺术成长之路上,王诜到底有多大的影响,我们不得而知。

王诜是个性情中人。当初,他在京城率先知道了御史台的人要去湖州缉拿苏轼,赶紧派人给离得稍近一点儿的苏辙送信,苏辙收到信后,马上派人去湖州告诉苏轼。也因为给苏家通风报信,王诜在“乌台诗案”中受到牵连,被削除一切官职。

如今那些让人心惊肉跳的日子已经过去。他们再次相聚于京城,不知心中有何感想?

王诜旁边、手扶着椅子的人是李之仪。作为北宋文坛后起之秀,他对苏轼极为尊崇,奉为师长。李之仪的成就主要在词作与尺牍,他曾写下过脍炙人口的名句:“我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水”。

一身青衣、坐在方几上看得出神的人是国子监学正蔡天启。他具有过目不忘的本领,早年跟随王安石,后来成为苏轼的好友。

这是米芾文字描述的西园雅集的第一个场景。

《西园雅集图》是一个长卷,采用中国传统绘画的散点透视法,把不同的场景集于一体。如果把画卷缓缓地打开,接下来,你会看到孤松挺立,上有凌霄缠绕,下面是一个大石案,陈设着古器瑶琴,琳琅满目。周围有翠绿的芭蕉树。穿着紫色衣服的苏辙坐在石磐旁,手中拿着一本书在看。在芭蕉树旁,另外几个人聚在一起。李公麟在一张石桌上画画,画的是陶渊明的《归去来兮辞》的内容,黄庭坚、晁补之、张耒、郑靖老等在旁边观看。

在一棵古树之下,道士陈碧虚在弹奏中国传统乐器阮,著名词人秦观坐在一边静静地听着。

另一边,米芾昂着头,手拿毛笔在一块大石头上题字,旁边袖手仰观的是王钦臣。

再往前看,景色更为幽静,翠阴奇石之处,圆通大和尚坐在蒲团上讲《无生论》,一旁听得入神的是刘巨济。

这些情形被李公麟画下来,又被米芾详细记录在文字中,米芾还写道:“人间清旷之乐,不过于此。嗟呼!汹涌于名利之域而不知退者,岂易得此耶!自东坡而下,凡十有六人,以文章议论、博学辨识、英辞妙墨、好古多闻、雄豪绝俗之资,高僧羽流之杰,卓然高致,名动四夷。后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人耳。”

三

“人间清旷之乐,不过于此。”

米芾真心地感叹。他只是在写西园的聚会吗?不是的,他在描述生命中的温暖与阳光。李公麟只是在画西园吗?不是的,他画的是心中的桃花源。

西园,成了很多人记忆中最美好的所在。

苏轼曾写:“不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。”黄庭坚说:“西园春色才桃李,蜂已成围蝶作团。”秦观曾在词中写道:“西园夜饮鸣笳,有华灯碍月,飞盖妨花。”

这些参加过西园雅集的人,永远记住了那个秋日的午后。西园,成为艺术创作中的一个意向,时时出现在他们的诗中,他们的词中,他们的想象中。

那一年,李公麟38岁。他个性不羁、蔑视权贵,有魏晋之风,居京师十年不游权贵之门,以访名园荫林为乐。后来他在故乡桐城修造了龙眠山庄,自号“龙眠居士”,归隐田园,终其一生。

那一年,米芾36岁,正值壮年,意气风发。他身为书法家、画家、书画理论家,创立了“米点山水”。米芾是一个狂傲的人,特立独行,人称“米癫”,却独对于苏轼敬佩之极。苏轼被贬黄州时,米芾就前往拜访并请教书法艺术,苏轼劝他以晋人的书法为师,于是米芾“专学晋人,其书大进”。1093年,苏轼在政治斗争中再次被排挤出京,同僚对他避之不及,米芾却盛情相邀,苏轼绕道赴约,感慨对方的真挚。直到苏轼死后,有一天,宋徽宗与米芾探讨书法,米芾大赞苏轼。宋徽宗当时十分赏识他的宠臣蔡京的字,问米芾的看法,米芾不以为然,说:“蔡京不得笔。”

那天的雅集之后,他们离开了西园,再次进入了各自的轨道,去完成人生的宿命。有挣扎、有失落、有欢喜,有的人觅得良机,荣登殿阁之上,还有的人流放异地,客死他乡。

苏轼在二十多岁时曾经写过一首诗,其中有这么几句:人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。

人生短暂,所到之处像什么呢?应该像是一只飞鸿踏在雪泥上吧。雪上偶然会留下印迹,但是鸿雁一会儿就飞走了,等太阳出来,雪化了,爪印一会儿也就消失了。后来,人们用“雪泥鸿爪”这个成语来比喻人生短暂,经常会有无法把握自身命运与方向的感受。

苏轼不知道的是,在历史的长河中,那个秋日没有消逝,它反而被越来越多的人了解、描绘、演绎。

西园雅集在一代又一代画家的笔下长盛不衰,人们根据自己的想象与理解,画了一遍又一遍。

据悉,历代著录的《西园雅集图》画作至少有47幅。

李公麟画的《西园雅集图》并没有流传至今。存世作品中著名的,是南宋画家马远的《西园雅集图》,现藏于美国纳尔逊·艾金斯美术馆。

明末清初画家八大山人的行书作品《西园雅集图记》存于故宫博物院。

2012年,在纽约的一场拍卖会上,明代画家仇英的《西园雅集图》拍出了9.5亿美元(约合人民币60亿元)的天价……

松风阵阵,笑声可闻,琴声随风飘来,从900多年前的那个秋天,一直到今天。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240621/08/Page08-1500.jpg)