05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 为时著文章 为事作歌诗

- * 让文艺之花常开常新

06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 红色王干坝的“十二个第一”

- * 闹 海

- * 历史深处的骨器

◎崔斌

人类和骨器的缘分,由来已久。动物的骨头,轻盈致密,容易加工,不易变形,还有一定的柔韧性,来源也简单。在人们进入定居生活之后,对生活用具的要求更高,需要产出更高品质的器物时,骨器就成了精细化的选择。

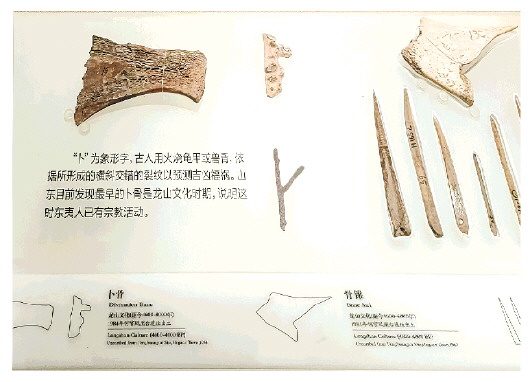

占卜的时候,人们使用的骨头叫作卜骨,使用较多的是羊、猪、牛的肩胛骨。青州博物馆收藏的卜骨,1984年出土于青州市何官镇凤凰台遗址。古人通过火烧龟甲和兽骨,使其产生裂纹,这些裂纹横斜交错、图案各异,古人会据此预测吉凶祸福。这些是山东目前发现最早的卜骨,属于龙山文化时期,说明东夷已经有占卜活动。在凤凰台同时发现的还有骨锥,修长精细,十分锐利。

在陕西石峁遗址也出土了100多件卜骨,上面不仅有裂痕还有烧灼痕迹,是典型的龙山时期卜骨的做法。石峁还有21件原始乐器——口簧,约长9厘米、宽1厘米、厚0.1厘米,是用牛的肋骨磨制而成,小巧的外观让人遐想先民的机巧之慧,他们创造了世界上最早的口簧,在高大的寨墙上吹奏,声传十里。

石峁的骨器是大宗出土的,多见刀、镞、锥等,规整精细之间,映射的是先民们频繁地征伐与防御。在石峁遗址的一隅,出土的骨针数量惊人。骨针锋利尖锐,可以穿透鹿皮;针孔大小不一,可以分类使用,轻松穿过毛线、麻线。可以想象当年的纺织物复杂多样,而出土的纺轮上有羊毛遗存,羊毛纺线应当不虚,加上纺织品的残片,都在印证此地的纺织种类丰富。甚至,石峁人的衣物外衣粗疏、内衣细密,说明当时已经有了内衣外衣的区分。令人惊喜意外。

除了做缝纫,专家认为,骨针数量如此巨大,还能作为商品流通交易,就像海贝、石贝、骨贝被当作货币。

一件骨器,可以瞥见当时的生产、生活、社会状态,值得研究。

目前,人们初步确认,骨器的加工过程很复杂,基本要经过选材、取料、切割、打磨、钻孔、雕刻、装饰、抛光等步骤。一件小小的骨针,成材不易:在选材和取料后,需要将骨骼切割成长条形,尺寸合适,减少浪费;用砂岩等打磨坯料,用较粗的磨料去除毛刺、棱角、突起;再用细磨料精细打磨,使其光滑;打磨中不断加水;接着钻孔,用尖锐的石锥直接钻孔,或是用管状工具旋转加沙和水研磨;最后,用兽皮等软材料抛光,让骨针表面光滑亮丽。

殷墟发现了骨器作坊多处。殷墟博物馆的一件“嵌绿松石刻辞骨柶”,通体磨光,上宽下窄,尽管两端残缺,但匕身镶嵌着绿松石,能够识别的有十几个字,记录了一些事情:壬午日,王在外巡猎,在麦麓捕获了“兕”(野牛),并将之赏赐给下属亚。

中国国家博物馆也有一件骨器,被称为“宰丰骨匕”。其上面的刻字表明:商王出猎,猎取到了雄壮的野牛,就把野牛的肋骨赏赐给跟随打猎的群臣。此次田猎被大臣宰丰记录下来,刻写在了野牛的肋骨上。正面刻字,背面雕刻了精细的纹饰。这块野牛肋骨便是“宰丰骨匕”。

中国国家博物馆曾展出6件商代骨制首饰,集合了极致的美丽。骨笄,是头饰的开山之作,用来束发或固定帽子。这里的骨笄,有鸟首的、有钉子形的,实用又美观。特别是夔首的骨笄,夔纹伴着云雷纹,那夔口朝下,张口露齿,似在吞咬,尤为精致。骨梳,梳齿匀齐尖利,梳把有弦纹便于把握。骨觽,用以解开绳结,造型像是兽牙。骨质饰品在石器时代就有了,那时,人们打制、磨制石器,忙于狩猎、采集,也不忘了精心打造雕琢小小的饰物,用以梳妆打扮、美化仪容。

浙江余姚的河姆渡文化,距今约七千年。在这里出土的骨哨,是用鸟禽类中段肢骨加工而成。这些6至10厘米的哨子,表面光滑,中空弯曲,在突起的一侧钻孔制成哨口。河姆渡遗址出土有大量的野生动物遗骨,其中鹿科动物居多,可知当时人们狩猎的对象主要是鹿类。河姆渡氏族获鹿丰厚,骨哨的使用可谓功不可没。骨哨吹起,鹿鸣一般,远近的鹿群闻声而动,聚集过来,殊不知,河姆渡人已在四周埋伏,向鹿群冲去。

人们从狩猎、食用动物开始,就把动物战利品的副产品骨头作为生产生活的器具。或精心磨制,做出饰物穿插在发间、挂在脖颈;或制成骨梳,精心打扮,开始一天的好心情;或千辛万苦地磨成骨针,穿针引线,缝制衣物;或做成骨笛、骨哨,吹奏音乐,沟通天地,怀念故人,还能吹出鹿鸣的声音,招引来猎物;或将心中所思所念,刻写在骨器上,传续千年。

老祖宗是有智慧的。他们早早就说了:刻骨,铭心。

人类和骨器的缘分,由来已久。动物的骨头,轻盈致密,容易加工,不易变形,还有一定的柔韧性,来源也简单。在人们进入定居生活之后,对生活用具的要求更高,需要产出更高品质的器物时,骨器就成了精细化的选择。

占卜的时候,人们使用的骨头叫作卜骨,使用较多的是羊、猪、牛的肩胛骨。青州博物馆收藏的卜骨,1984年出土于青州市何官镇凤凰台遗址。古人通过火烧龟甲和兽骨,使其产生裂纹,这些裂纹横斜交错、图案各异,古人会据此预测吉凶祸福。这些是山东目前发现最早的卜骨,属于龙山文化时期,说明东夷已经有占卜活动。在凤凰台同时发现的还有骨锥,修长精细,十分锐利。

在陕西石峁遗址也出土了100多件卜骨,上面不仅有裂痕还有烧灼痕迹,是典型的龙山时期卜骨的做法。石峁还有21件原始乐器——口簧,约长9厘米、宽1厘米、厚0.1厘米,是用牛的肋骨磨制而成,小巧的外观让人遐想先民的机巧之慧,他们创造了世界上最早的口簧,在高大的寨墙上吹奏,声传十里。

石峁的骨器是大宗出土的,多见刀、镞、锥等,规整精细之间,映射的是先民们频繁地征伐与防御。在石峁遗址的一隅,出土的骨针数量惊人。骨针锋利尖锐,可以穿透鹿皮;针孔大小不一,可以分类使用,轻松穿过毛线、麻线。可以想象当年的纺织物复杂多样,而出土的纺轮上有羊毛遗存,羊毛纺线应当不虚,加上纺织品的残片,都在印证此地的纺织种类丰富。甚至,石峁人的衣物外衣粗疏、内衣细密,说明当时已经有了内衣外衣的区分。令人惊喜意外。

除了做缝纫,专家认为,骨针数量如此巨大,还能作为商品流通交易,就像海贝、石贝、骨贝被当作货币。

一件骨器,可以瞥见当时的生产、生活、社会状态,值得研究。

目前,人们初步确认,骨器的加工过程很复杂,基本要经过选材、取料、切割、打磨、钻孔、雕刻、装饰、抛光等步骤。一件小小的骨针,成材不易:在选材和取料后,需要将骨骼切割成长条形,尺寸合适,减少浪费;用砂岩等打磨坯料,用较粗的磨料去除毛刺、棱角、突起;再用细磨料精细打磨,使其光滑;打磨中不断加水;接着钻孔,用尖锐的石锥直接钻孔,或是用管状工具旋转加沙和水研磨;最后,用兽皮等软材料抛光,让骨针表面光滑亮丽。

殷墟发现了骨器作坊多处。殷墟博物馆的一件“嵌绿松石刻辞骨柶”,通体磨光,上宽下窄,尽管两端残缺,但匕身镶嵌着绿松石,能够识别的有十几个字,记录了一些事情:壬午日,王在外巡猎,在麦麓捕获了“兕”(野牛),并将之赏赐给下属亚。

中国国家博物馆也有一件骨器,被称为“宰丰骨匕”。其上面的刻字表明:商王出猎,猎取到了雄壮的野牛,就把野牛的肋骨赏赐给跟随打猎的群臣。此次田猎被大臣宰丰记录下来,刻写在了野牛的肋骨上。正面刻字,背面雕刻了精细的纹饰。这块野牛肋骨便是“宰丰骨匕”。

中国国家博物馆曾展出6件商代骨制首饰,集合了极致的美丽。骨笄,是头饰的开山之作,用来束发或固定帽子。这里的骨笄,有鸟首的、有钉子形的,实用又美观。特别是夔首的骨笄,夔纹伴着云雷纹,那夔口朝下,张口露齿,似在吞咬,尤为精致。骨梳,梳齿匀齐尖利,梳把有弦纹便于把握。骨觽,用以解开绳结,造型像是兽牙。骨质饰品在石器时代就有了,那时,人们打制、磨制石器,忙于狩猎、采集,也不忘了精心打造雕琢小小的饰物,用以梳妆打扮、美化仪容。

浙江余姚的河姆渡文化,距今约七千年。在这里出土的骨哨,是用鸟禽类中段肢骨加工而成。这些6至10厘米的哨子,表面光滑,中空弯曲,在突起的一侧钻孔制成哨口。河姆渡遗址出土有大量的野生动物遗骨,其中鹿科动物居多,可知当时人们狩猎的对象主要是鹿类。河姆渡氏族获鹿丰厚,骨哨的使用可谓功不可没。骨哨吹起,鹿鸣一般,远近的鹿群闻声而动,聚集过来,殊不知,河姆渡人已在四周埋伏,向鹿群冲去。

人们从狩猎、食用动物开始,就把动物战利品的副产品骨头作为生产生活的器具。或精心磨制,做出饰物穿插在发间、挂在脖颈;或制成骨梳,精心打扮,开始一天的好心情;或千辛万苦地磨成骨针,穿针引线,缝制衣物;或做成骨笛、骨哨,吹奏音乐,沟通天地,怀念故人,还能吹出鹿鸣的声音,招引来猎物;或将心中所思所念,刻写在骨器上,传续千年。

老祖宗是有智慧的。他们早早就说了:刻骨,铭心。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250314/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250314/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250314/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250314/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250314/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250314/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250314/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250314/08/Page08-1500.jpg)