◎陆春丽

江山毓秀,有仙则名。

沂山的仙与名,源自其灵魂——源远流长的诗蕴文化。

历代文人大家的美名就镌刻在这座名山之中,千古不朽,万代传诵。

李白、刘长卿、欧阳修、范仲淹、苏轼、苏辙,以及明代状元马愉、赵秉忠,清代内阁大学士刘墉等文人墨客,都为创建文化沂山立下了不朽功勋。

山水之魂

神水飞来三界外,东镇极峰涌清泉。

但愿天地共相济,禹甸处处是仙山。

这是西晋诗人胡威观沂山玉皇顶大罗泉的留题,也是迄今为止发现留存最早的一首秀沂山风光的诗,可以认作沂山山水诗的起源。

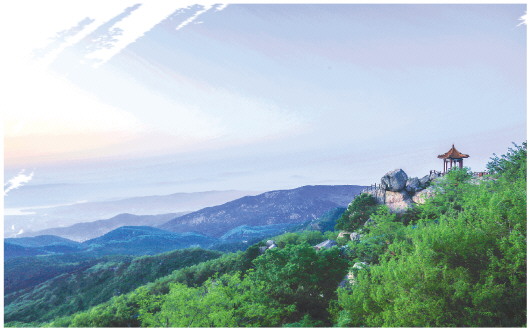

巍巍沂山,海拔1032米,风光迷人,景致如画。沂山生四河,连黄渤,具有独特的地理优势,自然景观比比皆是。百丈崖瀑布为江北瀑布之冠。崖下积雪至四五月间仍未消融。炎夏盛暑,冷浸肌骨,可谓“百丈瀑布六月寒”。唐代大诗人李白沿着雷鸣般的声响在峡谷中涉激流,攀乱石,行至崖下,驻足观看沂山瀑布三叠喷涌的壮观景象。第一叠磐石参差,水流喷薄吐泻,如云似絮;第二叠岩口凹凸,瀑水分流,像众龙戏水;第三叠高耸直下,俯冲谷底,似银河倾泻。李白触景生情,诗兴大发,脱口吟诵出《百丈崖瀑布》诗来。

其实,读历代文人墨客对百丈崖瀑布和沂山之水的诸多诗词题咏,我倒十分欣赏马愉的《游沂山百丈崖》诗,通篇未现瀑水字样,委婉中却显出十足的韵味和哲理。

到此游览,会看到山谷间遍布名人雅士题写的诗句和摩崖石刻。有人统计,有关百丈崖瀑布的名人诗文仅收录汇集的就有三百首之多。有趣的是,这些诗作中,除单体诗外,还有许多和诗。明代诗人陈凤梧、冯子履的沂山诗作可归于此类。不同时代的诗作也有前后呼应的。明代状元赵秉忠作《观沂山瀑布泉》诗,巧妙地联系到李白诗作《望庐山瀑布》中的香炉峰,并将其别号谪仙嵌入诗中,可谓独具匠心。

沂山的山石草木、风雨云雾皆具诗意,经诗人概括提炼则更具神韵和灵性。

登临沂山玉皇顶,一览群山,环顾诸峰,可欣赏日出、晚翠、云海三大奇观。沂山日出和泰山日出一样,每逢晴天早起登高东眺,可以在霎那间看到“红日喷薄出,东海波光耀”的景致;沂山晚翠接云端,霞光映日月,彩云天地衔;沂山云海多发生于夏秋两季,云海出现,如诗似画。一片白云飘来,游人即刻被笼罩其中,成为虚无缥缈的“仙人”。此时,置身玉皇顶,微风的助力会让你看到云雾从脚下移动的景象,雾点的雨丝会使你生出沁人肺腑的感觉。

明朝诗人张元孝巧妙地把这种感觉融入《观沂山云海》诗中,便有了“碧波银涛时幻变,瞬息云浪吞千山”的气势。明代散曲家冯惟敏在《雨余游沂山闻莺》中则把云开雾散雨过天晴的沂山描述得惟妙惟肖:

好雨初收百花青,马蹄泛泛扑沙汀。

空山一个黄鹂语,胜向烟花闹处听。

好一派莺歌燕舞的景象。

这就是诗词名家取沂山之水采沂山之花酿造出的韵味无穷的沂山之山水诗。

人文之魂

《史记》载,黄帝曾登封沂山。舜肇州封山,定沂山为重镇,为天下五镇之首。汉武帝亲临其下,令礼官祀之。隋、唐、宋、元、明、清历代屡有增封,祀典不废。

因此,人文景观、宗教、习俗成为沂山文化和诗词歌赋的重要组成部分。《宋史》宋大中祥符《祀东镇沂山辞》记载:

惟山有镇,雄于其方。

东孰为雄,于沂之疆。

祀事有时,爰举旧章。

我望匪遥,庶几燕飨。

宋朝非常重视对东镇沂山的营造和祭祀,并在此留下了宋朝皇帝祭祀沂山的三座御碑。自西汉至宋朝末,沂山宗教发展迅猛,建有较大寺庵庙观20余座。随着仙道方士相继而至,佛门也设坛沂山,成为香火胜地。佛道的兰若、宫观、洞府,“仙迹”遍山。法云寺和明道寺为佛教之盛,南北朝时明道寺有殿堂斋舍200余间,石造佛像400余尊,僧伽近百人。

东镇庙是沂山镇山之神庙,历代帝王祭祀之地,典型的道观。宋朝在现址重建的东镇庙,庙宇恢弘,碑林珍贵。矗立汉武帝等御碑及范仲淹等名士大小碑碣400余方。其中,许多碑题流传甚广。清朝康熙御碑亲书之“灵气所钟”,如今已成为旅游临朐的宣传语。进入临朐,到处可见“灵气所钟,山水临朐”的匾牌。

诗词大家凡到东镇庙者无不顶礼膜拜。任职集贤都事的元朝诗人刘瓒《代祈东镇》,表现了他代帝祈拜,受宠若惊,毕恭毕敬的神态:

天香捧出九重宫,驿骑奔腾迅若风。

万叠奇山供眼底,一方雄镇位齐东。

葵倾丹悃臣遵命,柴望精诚帝降衷。

祈事代修何所祷,太平嘉兆是年丰。

天上日月交替,人间朝代更迭。至明朝,沂山宗教更为兴盛,香火更旺。有刘丙《游东镇律诗》为证:

巍巍东镇穆陵西,岌岌峰峦望路迷。

古庙重重春带雪,穹碑矗矗夜生翳。

居民香火绵延盛,天使文章次序题。

更有一般堪敬处,四时救旱出云霓。

沂山宗教与恒山悬空寺有类似之处,即佛道相融。这和许多名山教会之间相互诋毁的做法大相径庭。汉代元和年间,释子寄居于玉皇顶道观“泰山祠”,并且相处和谐;佛教法云寺建成后,隋文帝开皇14年,道教迁于其侧,两家互尊互重;宋代,佛家让出凤阳寺旧址让道家建了现址的东镇庙……

佛道两教在沂山融合,模糊了老百姓对两教的认知界限。人们对佛道的理念似乎有着接近的看法,信佛信道就是为了积德行善;就是为了人才兴旺、多子多福;就是为了庇佑健康,祛病去灾;就是为了风调雨顺,五谷丰登。所以,四时救旱,寺庙祈雨就有很大的号召力。届时,周边地区几十里上百里的民众都会带上祭品来赶会。雨后,又约定俗成自觉地前来还愿。久而久之,成为习俗。

于是,就催生出了祈雨诗。这类诗中,苏轼、苏辙与友人李邦直的和诗颇有名气。苏轼所作《和李邦直沂山祈雨有感》对久旱无雨的无奈、焦虑、怨恨及雨后的喜悦心情等表现得淋漓尽致,表达了诗人对平民百姓的高度同情和作为官员理应承担责任的自劾。苏辙《和李邦直沂山祈雨有应》诗与苏轼诗具有异曲同工之美。而苏辙之诗的结尾,则表达了诗人祈求蛟龙作美、好雨常下的美好愿望。沂山祈雨诗词精品不少,其中明代诗人陈凤梧的诗中就有贴切生动之句:

津津苗稼含生意,濯濯云山入画来。

东镇有灵还预感,凉飙先为洗炎埃。

史记之魂

诗言志,史铸诗。

历代诗词名家用自己的眼睛、身心的良知创作,真实客观严肃地反映出沂山和沂山地区不同时期的政治、经济和社会等方面历史的真实面貌。

唐长庆三年,薛平代祈东安公碑载,“四裔归心,烽烟沉息。”“百谷岁稔相续。”完全是一派歌舞升平的样子。宋朝宣和七年,张所代祈东安王碑载,边疆战事,黎民不安,“惟王镇中区,国所恃,民所倚”。对沂山地区安定平稳的局面给以高度褒扬。

但是,月有阴晴圆缺,海有潮起潮落。由于朝代更迭、战争瘟疫、天灾人祸等诸多原因,沂山地区民不聊生的境况也曾经不断地在历史中重演,即便是盛唐时期也不例外。安史之乱后,朝政腐败,国力衰弱,藩镇割据,百姓苦不堪言。安史叛军盘踞多年的北方各地,更是满目疮痍,一片凋敝景象。唐代大诗人刘长卿在沂山路遇过客作《穆陵关北逢人归渔阳》:

逢君穆陵路,匹马向桑乾。

楚国苍山古,幽州白日寒。

城池百战后,耆旧几家残。

处处蓬蒿遍,归人掩泪看。

这是一篇痛心的宽慰语,恳切的开导话,寄托着诗人忧国忧民的无限感慨。手法以赋为主而兼用比兴,语言朴实而饱含感情。尤其是第二联:“楚国苍山古,幽州白日寒”,不仅形象鲜明,语言精炼,概括性强,而且承上启下,扩大境界,加深诗意,是全篇的主线。它令人不寒而栗,感慨万千,不愧为千古流传的名句。

国家、地区如此;家庭、个人亦然。大诗人李白被唐玄宗供奉翰林后结怨宦官被迫离京,在鲁豫游历近二十年。当李白离开山东后,其爱子仍居留临朐境内。于是就有了《穆陵关忆旧》有关骨肉离别的诗句:

穆陵关北愁爱子,豫章天南隔老妻。

一门骨肉散百草,遇难不复相提携。

一个大诗人,连自家都凄凉到如此地步,整个社会又能如何?

宋朝,出现在诗词大家欧阳修笔下的沂山地区乃至整个山东的景况也是悲惨的。他在诗作《晓发齐州道中》写道:

岁晚劳征役,三齐旧富闲。

人行桑下路,日上海边山。

轩冕非吾志,风霜犯客颜。

惟应思颖梦,先过穆陵关。

呜呼!喜也沂山,悲也沂山;兴也沂山,衰也沂山!这就是真实的历史。

江山毓秀,有仙则名。

沂山的仙与名,源自其灵魂——源远流长的诗蕴文化。

历代文人大家的美名就镌刻在这座名山之中,千古不朽,万代传诵。

李白、刘长卿、欧阳修、范仲淹、苏轼、苏辙,以及明代状元马愉、赵秉忠,清代内阁大学士刘墉等文人墨客,都为创建文化沂山立下了不朽功勋。

山水之魂

神水飞来三界外,东镇极峰涌清泉。

但愿天地共相济,禹甸处处是仙山。

这是西晋诗人胡威观沂山玉皇顶大罗泉的留题,也是迄今为止发现留存最早的一首秀沂山风光的诗,可以认作沂山山水诗的起源。

巍巍沂山,海拔1032米,风光迷人,景致如画。沂山生四河,连黄渤,具有独特的地理优势,自然景观比比皆是。百丈崖瀑布为江北瀑布之冠。崖下积雪至四五月间仍未消融。炎夏盛暑,冷浸肌骨,可谓“百丈瀑布六月寒”。唐代大诗人李白沿着雷鸣般的声响在峡谷中涉激流,攀乱石,行至崖下,驻足观看沂山瀑布三叠喷涌的壮观景象。第一叠磐石参差,水流喷薄吐泻,如云似絮;第二叠岩口凹凸,瀑水分流,像众龙戏水;第三叠高耸直下,俯冲谷底,似银河倾泻。李白触景生情,诗兴大发,脱口吟诵出《百丈崖瀑布》诗来。

其实,读历代文人墨客对百丈崖瀑布和沂山之水的诸多诗词题咏,我倒十分欣赏马愉的《游沂山百丈崖》诗,通篇未现瀑水字样,委婉中却显出十足的韵味和哲理。

到此游览,会看到山谷间遍布名人雅士题写的诗句和摩崖石刻。有人统计,有关百丈崖瀑布的名人诗文仅收录汇集的就有三百首之多。有趣的是,这些诗作中,除单体诗外,还有许多和诗。明代诗人陈凤梧、冯子履的沂山诗作可归于此类。不同时代的诗作也有前后呼应的。明代状元赵秉忠作《观沂山瀑布泉》诗,巧妙地联系到李白诗作《望庐山瀑布》中的香炉峰,并将其别号谪仙嵌入诗中,可谓独具匠心。

沂山的山石草木、风雨云雾皆具诗意,经诗人概括提炼则更具神韵和灵性。

登临沂山玉皇顶,一览群山,环顾诸峰,可欣赏日出、晚翠、云海三大奇观。沂山日出和泰山日出一样,每逢晴天早起登高东眺,可以在霎那间看到“红日喷薄出,东海波光耀”的景致;沂山晚翠接云端,霞光映日月,彩云天地衔;沂山云海多发生于夏秋两季,云海出现,如诗似画。一片白云飘来,游人即刻被笼罩其中,成为虚无缥缈的“仙人”。此时,置身玉皇顶,微风的助力会让你看到云雾从脚下移动的景象,雾点的雨丝会使你生出沁人肺腑的感觉。

明朝诗人张元孝巧妙地把这种感觉融入《观沂山云海》诗中,便有了“碧波银涛时幻变,瞬息云浪吞千山”的气势。明代散曲家冯惟敏在《雨余游沂山闻莺》中则把云开雾散雨过天晴的沂山描述得惟妙惟肖:

好雨初收百花青,马蹄泛泛扑沙汀。

空山一个黄鹂语,胜向烟花闹处听。

好一派莺歌燕舞的景象。

这就是诗词名家取沂山之水采沂山之花酿造出的韵味无穷的沂山之山水诗。

人文之魂

《史记》载,黄帝曾登封沂山。舜肇州封山,定沂山为重镇,为天下五镇之首。汉武帝亲临其下,令礼官祀之。隋、唐、宋、元、明、清历代屡有增封,祀典不废。

因此,人文景观、宗教、习俗成为沂山文化和诗词歌赋的重要组成部分。《宋史》宋大中祥符《祀东镇沂山辞》记载:

惟山有镇,雄于其方。

东孰为雄,于沂之疆。

祀事有时,爰举旧章。

我望匪遥,庶几燕飨。

宋朝非常重视对东镇沂山的营造和祭祀,并在此留下了宋朝皇帝祭祀沂山的三座御碑。自西汉至宋朝末,沂山宗教发展迅猛,建有较大寺庵庙观20余座。随着仙道方士相继而至,佛门也设坛沂山,成为香火胜地。佛道的兰若、宫观、洞府,“仙迹”遍山。法云寺和明道寺为佛教之盛,南北朝时明道寺有殿堂斋舍200余间,石造佛像400余尊,僧伽近百人。

东镇庙是沂山镇山之神庙,历代帝王祭祀之地,典型的道观。宋朝在现址重建的东镇庙,庙宇恢弘,碑林珍贵。矗立汉武帝等御碑及范仲淹等名士大小碑碣400余方。其中,许多碑题流传甚广。清朝康熙御碑亲书之“灵气所钟”,如今已成为旅游临朐的宣传语。进入临朐,到处可见“灵气所钟,山水临朐”的匾牌。

诗词大家凡到东镇庙者无不顶礼膜拜。任职集贤都事的元朝诗人刘瓒《代祈东镇》,表现了他代帝祈拜,受宠若惊,毕恭毕敬的神态:

天香捧出九重宫,驿骑奔腾迅若风。

万叠奇山供眼底,一方雄镇位齐东。

葵倾丹悃臣遵命,柴望精诚帝降衷。

祈事代修何所祷,太平嘉兆是年丰。

天上日月交替,人间朝代更迭。至明朝,沂山宗教更为兴盛,香火更旺。有刘丙《游东镇律诗》为证:

巍巍东镇穆陵西,岌岌峰峦望路迷。

古庙重重春带雪,穹碑矗矗夜生翳。

居民香火绵延盛,天使文章次序题。

更有一般堪敬处,四时救旱出云霓。

沂山宗教与恒山悬空寺有类似之处,即佛道相融。这和许多名山教会之间相互诋毁的做法大相径庭。汉代元和年间,释子寄居于玉皇顶道观“泰山祠”,并且相处和谐;佛教法云寺建成后,隋文帝开皇14年,道教迁于其侧,两家互尊互重;宋代,佛家让出凤阳寺旧址让道家建了现址的东镇庙……

佛道两教在沂山融合,模糊了老百姓对两教的认知界限。人们对佛道的理念似乎有着接近的看法,信佛信道就是为了积德行善;就是为了人才兴旺、多子多福;就是为了庇佑健康,祛病去灾;就是为了风调雨顺,五谷丰登。所以,四时救旱,寺庙祈雨就有很大的号召力。届时,周边地区几十里上百里的民众都会带上祭品来赶会。雨后,又约定俗成自觉地前来还愿。久而久之,成为习俗。

于是,就催生出了祈雨诗。这类诗中,苏轼、苏辙与友人李邦直的和诗颇有名气。苏轼所作《和李邦直沂山祈雨有感》对久旱无雨的无奈、焦虑、怨恨及雨后的喜悦心情等表现得淋漓尽致,表达了诗人对平民百姓的高度同情和作为官员理应承担责任的自劾。苏辙《和李邦直沂山祈雨有应》诗与苏轼诗具有异曲同工之美。而苏辙之诗的结尾,则表达了诗人祈求蛟龙作美、好雨常下的美好愿望。沂山祈雨诗词精品不少,其中明代诗人陈凤梧的诗中就有贴切生动之句:

津津苗稼含生意,濯濯云山入画来。

东镇有灵还预感,凉飙先为洗炎埃。

史记之魂

诗言志,史铸诗。

历代诗词名家用自己的眼睛、身心的良知创作,真实客观严肃地反映出沂山和沂山地区不同时期的政治、经济和社会等方面历史的真实面貌。

唐长庆三年,薛平代祈东安公碑载,“四裔归心,烽烟沉息。”“百谷岁稔相续。”完全是一派歌舞升平的样子。宋朝宣和七年,张所代祈东安王碑载,边疆战事,黎民不安,“惟王镇中区,国所恃,民所倚”。对沂山地区安定平稳的局面给以高度褒扬。

但是,月有阴晴圆缺,海有潮起潮落。由于朝代更迭、战争瘟疫、天灾人祸等诸多原因,沂山地区民不聊生的境况也曾经不断地在历史中重演,即便是盛唐时期也不例外。安史之乱后,朝政腐败,国力衰弱,藩镇割据,百姓苦不堪言。安史叛军盘踞多年的北方各地,更是满目疮痍,一片凋敝景象。唐代大诗人刘长卿在沂山路遇过客作《穆陵关北逢人归渔阳》:

逢君穆陵路,匹马向桑乾。

楚国苍山古,幽州白日寒。

城池百战后,耆旧几家残。

处处蓬蒿遍,归人掩泪看。

这是一篇痛心的宽慰语,恳切的开导话,寄托着诗人忧国忧民的无限感慨。手法以赋为主而兼用比兴,语言朴实而饱含感情。尤其是第二联:“楚国苍山古,幽州白日寒”,不仅形象鲜明,语言精炼,概括性强,而且承上启下,扩大境界,加深诗意,是全篇的主线。它令人不寒而栗,感慨万千,不愧为千古流传的名句。

国家、地区如此;家庭、个人亦然。大诗人李白被唐玄宗供奉翰林后结怨宦官被迫离京,在鲁豫游历近二十年。当李白离开山东后,其爱子仍居留临朐境内。于是就有了《穆陵关忆旧》有关骨肉离别的诗句:

穆陵关北愁爱子,豫章天南隔老妻。

一门骨肉散百草,遇难不复相提携。

一个大诗人,连自家都凄凉到如此地步,整个社会又能如何?

宋朝,出现在诗词大家欧阳修笔下的沂山地区乃至整个山东的景况也是悲惨的。他在诗作《晓发齐州道中》写道:

岁晚劳征役,三齐旧富闲。

人行桑下路,日上海边山。

轩冕非吾志,风霜犯客颜。

惟应思颖梦,先过穆陵关。

呜呼!喜也沂山,悲也沂山;兴也沂山,衰也沂山!这就是真实的历史。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230630/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230630/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230630/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230630/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230630/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230630/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230630/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230630/08/Page08-1500.jpg)