周姑戏是流行于山东省临朐县、沂源县及青州市一带的地方戏曲剧种,原称“肘鼓戏”,有200余年的历史。周姑戏与五音戏和茂腔同属于同一戏曲母体,但它的唱腔和曲牌与五音戏和茂腔又截然不同,其演唱形式原始古朴,唱腔优美动听,极具山歌风味,具有浓郁的乡土气息和独特的艺术风格。

清光绪元年(1875年)编修的《临朐县志》记载:“在前清盛世……每届元宵节,一班青年涂朱抹粉,挈具盘旋,并演唱杂剧,以助兴。”按几代人相传的情况,结合《临朐县志》,可以看出临朐周姑戏至少有200年的演唱历史;周姑戏初期,是由一二人“唱门子”开始的,逐步变以三五人“扒地摊”,再后便形成了周姑戏的雏形。19世纪末和20世纪初是临朐周姑戏的兴盛时期,涌现出了贺世学、李明友、周世英等一大批有影响的演唱艺人,唱腔板式亦日臻完善,形成了20多种板头和曲牌的临朐县周姑戏。

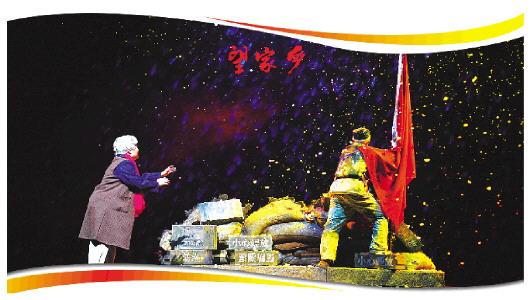

周姑戏无弦乐伴奏,过门用锣鼓,行腔用板、鼓和小钹伴奏,极具特色。周姑戏演唱形式简单,流行于农村,剧目多是演员较少的农村小戏。在不影响剧情的前提下,即便唱大戏也尽量少用演员,如周姑子戏《一个兵》。

周姑戏的伴奏主要有长板、短板两种锣鼓伴奏鼓点,周姑戏的主要唱腔是“周姑正调”,该唱腔清新优美、婉转跳跃,既能叙事,又善抒情,分快、慢两种,另外根据剧情和塑造人物形象的需要还有“呀油调”“过仙桥”“梆腔穗子”“流水”“快三眼”等近20种曲牌。它以“四句腔”开头,然后以“三腔”“四腔”作为上下句反复使用的板腔体,行腔用板、鼓、小锣伴奏。周姑正调以“5”为主间组成间关系,“5”在旋律进行中始终占有重要位置,并起主导作用;以音节落间和上移五度为主题素材,头腔、第一乐节不但奠定了主间基础,并已开始出现主题素材的雏形,第二乐节便清楚地第一次出现。这一主题素材以它的上移五度过渡,形成一句完整的头腔,然后灵活运用重复、移位、扩展、压缩等方法,发展了二腔、三腔、四腔、撂板和锁板,使唱腔万变不离其宗,保持它自己独有的风格。

周姑戏的剧目有《双生赶船》《梁祝下山》《王二卖草》《闹学》《崔寡妇上坟》《亲家婆顶嘴》《思春》等40余出。周姑戏的演唱题材多是民间传说,表现的是风俗民情,反映了劳动人民的愿望,群众喜闻乐见。

2009年,周姑戏被列入山东省第二批省级非物质文化遗产名录。

(据《潍坊文化遗产·非物质文化遗产卷》)

清光绪元年(1875年)编修的《临朐县志》记载:“在前清盛世……每届元宵节,一班青年涂朱抹粉,挈具盘旋,并演唱杂剧,以助兴。”按几代人相传的情况,结合《临朐县志》,可以看出临朐周姑戏至少有200年的演唱历史;周姑戏初期,是由一二人“唱门子”开始的,逐步变以三五人“扒地摊”,再后便形成了周姑戏的雏形。19世纪末和20世纪初是临朐周姑戏的兴盛时期,涌现出了贺世学、李明友、周世英等一大批有影响的演唱艺人,唱腔板式亦日臻完善,形成了20多种板头和曲牌的临朐县周姑戏。

周姑戏无弦乐伴奏,过门用锣鼓,行腔用板、鼓和小钹伴奏,极具特色。周姑戏演唱形式简单,流行于农村,剧目多是演员较少的农村小戏。在不影响剧情的前提下,即便唱大戏也尽量少用演员,如周姑子戏《一个兵》。

周姑戏的伴奏主要有长板、短板两种锣鼓伴奏鼓点,周姑戏的主要唱腔是“周姑正调”,该唱腔清新优美、婉转跳跃,既能叙事,又善抒情,分快、慢两种,另外根据剧情和塑造人物形象的需要还有“呀油调”“过仙桥”“梆腔穗子”“流水”“快三眼”等近20种曲牌。它以“四句腔”开头,然后以“三腔”“四腔”作为上下句反复使用的板腔体,行腔用板、鼓、小锣伴奏。周姑正调以“5”为主间组成间关系,“5”在旋律进行中始终占有重要位置,并起主导作用;以音节落间和上移五度为主题素材,头腔、第一乐节不但奠定了主间基础,并已开始出现主题素材的雏形,第二乐节便清楚地第一次出现。这一主题素材以它的上移五度过渡,形成一句完整的头腔,然后灵活运用重复、移位、扩展、压缩等方法,发展了二腔、三腔、四腔、撂板和锁板,使唱腔万变不离其宗,保持它自己独有的风格。

周姑戏的剧目有《双生赶船》《梁祝下山》《王二卖草》《闹学》《崔寡妇上坟》《亲家婆顶嘴》《思春》等40余出。周姑戏的演唱题材多是民间传说,表现的是风俗民情,反映了劳动人民的愿望,群众喜闻乐见。

2009年,周姑戏被列入山东省第二批省级非物质文化遗产名录。

(据《潍坊文化遗产·非物质文化遗产卷》)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/08/Page08-1500.jpg)