◎崔斌

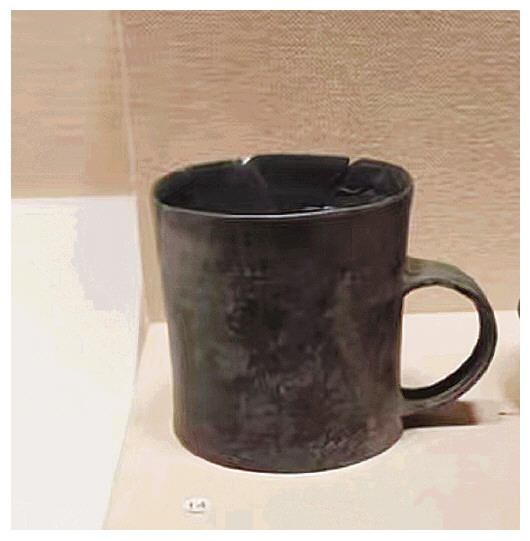

青州博物馆有一件杯子,是胶县(今胶州市)三里河出土的单耳陶杯,出自龙山时代,也就是距今4600年到4000年之间。这件杯子穿越几千年而来,与人们相遇,惊到了熙熙攘攘的游客:这不就是“马克杯”吗?一个接近圆柱形的杯体带一个半环形的把手,让人疑惑,这是不是最近的作品?可是,单耳陶杯就真真切切地在那里摆着,标牌写着它的名字“龙山文化单耳陶杯”,不容置疑。

人们七嘴八舌地议论:“四千多年过去了,它是一点也没变啊!”“我迷人的老祖宗啊,你还有什么不会的。”

无独有偶,洛阳博物馆也收藏着一件灰陶杯,出自约4000年前的小潘沟。它上口和底盘微张,中间部分装饰竖条纹,同样有一个半环形的把手。朴拙的样子似曾相识,让人怀疑是不是在某个日用品商店里看到过。有眼尖的人道出:“咖啡馆里也有这种杯子。”可是,它确实是来自夏朝的灰陶杯。

还有出土于河南偃师二里头遗址的一件陶杯,只是简单装饰几条弦纹,和青州博物馆的单耳陶杯好像双胞胎一样。

青海省博物馆的一件陶杯,泛红的杯体上面,上部装饰着弦纹和三角纹,杯身咋就这么眼熟,原来就和如今的会议室茶杯一模一样,圆鼓鼓上宽下窄的杯体上有个小小的杯子把,它曾经躺在马家窑文化遗址里。难道马家窑遗址的先人们五千年前就用上了会议专用的杯子?

论起单耳陶杯的精致,还得数甘肃省博物馆的网格纹彩陶单耳杯。它属于马家窑文化,1973年从甘肃永昌出土,大口,近直腹,平底,口沿外有一单耳,下腹部的另一侧有一鋬。它浅红色的陶衣上面,分布着黑彩,口沿内外绘制着大锯齿纹,下面为平行线纹,腹部有对称的两组图案。主体图案是短条带纹,内部填上细密的网格纹。这件陶杯美轮美奂,其繁复精细的设计感“碾压”许多现代的设计作品。

还有一些龙山文化的黑陶单耳杯,外形差不多,只是在细节处变化多端。有的杯体鼓着肚子,有的杯口宽,有的杯底宽,有的杯把比较长,有的杯把在上部,有的杯把在中间。有的比较高,有的比较矮。有件长把高腰身的杯子,就跟现在的扎啤杯一模一样。有的甚至带着杯盖,就是我们在会议上常见的那种杯盖,一个圆钮提起来。谁能想象那时的应用场景:他们在交谈着,端着杯子啜饮几口,又盖上了杯子盖。

更为夸张的陶杯造型简直会惊掉观者的下巴。它们上口收敛,腹部鼓出然后在下部回收,底部中空细沿。一个小巧的杯把粘在背身中上部,几圈弦纹里面,有连续的、重复的装饰图案。这些物件,不就是在我们家里天天用到的瓷茶碗吗?

青州博物馆的龙山文化单耳陶杯,就形似如今的马克杯。马克杯是从英文“mug”音译来的,“mug”指的就是有柄的杯子。

马克杯是当今社会家常杯子的一种,杯身一般为标准圆柱形或类圆柱形,杯身的一侧带有把手,把手形状一般为半环。通常材质为纯瓷、釉瓷、玻璃、不锈钢或塑料,也有少数马克杯由天然石制成,价格较高。马克杯造型丰富,色彩多样。在达到饮品盛具的基本适用目的的前提下,马克杯杯身可被设计成动物、植物、卡通人物等不同造型,把手也有大环、小环,甚至开口环等等。

这些马克杯的样貌与中国传统单耳陶杯如出一辙。

那么问题来了:这种杯子为什么没有在中国陶瓷器具中一直流传呢?有人说应该去看看宋朝以后的瓷杯,还有紫砂杯的造型,它们精彩、唯美、轻灵、莹润,更加融入雅致生活。有“细粮”谁还会“吃糠”啊?

也许,祖先的智慧真的是无穷无尽的。很多国外品牌的设计师从博物馆中找到了灵感。

很多舶来的东西,我们以为是外国发明的,回过神来发现,原来我们的老祖宗早就有了!先人们为了喝水不烫手,就加个把,这个简单的思考,变幻了万千陶杯的样子。

有人说得好,单耳陶杯应该叫“中华杯”或是“龙山杯”,不叫“马克杯”。

青州博物馆有一件杯子,是胶县(今胶州市)三里河出土的单耳陶杯,出自龙山时代,也就是距今4600年到4000年之间。这件杯子穿越几千年而来,与人们相遇,惊到了熙熙攘攘的游客:这不就是“马克杯”吗?一个接近圆柱形的杯体带一个半环形的把手,让人疑惑,这是不是最近的作品?可是,单耳陶杯就真真切切地在那里摆着,标牌写着它的名字“龙山文化单耳陶杯”,不容置疑。

人们七嘴八舌地议论:“四千多年过去了,它是一点也没变啊!”“我迷人的老祖宗啊,你还有什么不会的。”

无独有偶,洛阳博物馆也收藏着一件灰陶杯,出自约4000年前的小潘沟。它上口和底盘微张,中间部分装饰竖条纹,同样有一个半环形的把手。朴拙的样子似曾相识,让人怀疑是不是在某个日用品商店里看到过。有眼尖的人道出:“咖啡馆里也有这种杯子。”可是,它确实是来自夏朝的灰陶杯。

还有出土于河南偃师二里头遗址的一件陶杯,只是简单装饰几条弦纹,和青州博物馆的单耳陶杯好像双胞胎一样。

青海省博物馆的一件陶杯,泛红的杯体上面,上部装饰着弦纹和三角纹,杯身咋就这么眼熟,原来就和如今的会议室茶杯一模一样,圆鼓鼓上宽下窄的杯体上有个小小的杯子把,它曾经躺在马家窑文化遗址里。难道马家窑遗址的先人们五千年前就用上了会议专用的杯子?

论起单耳陶杯的精致,还得数甘肃省博物馆的网格纹彩陶单耳杯。它属于马家窑文化,1973年从甘肃永昌出土,大口,近直腹,平底,口沿外有一单耳,下腹部的另一侧有一鋬。它浅红色的陶衣上面,分布着黑彩,口沿内外绘制着大锯齿纹,下面为平行线纹,腹部有对称的两组图案。主体图案是短条带纹,内部填上细密的网格纹。这件陶杯美轮美奂,其繁复精细的设计感“碾压”许多现代的设计作品。

还有一些龙山文化的黑陶单耳杯,外形差不多,只是在细节处变化多端。有的杯体鼓着肚子,有的杯口宽,有的杯底宽,有的杯把比较长,有的杯把在上部,有的杯把在中间。有的比较高,有的比较矮。有件长把高腰身的杯子,就跟现在的扎啤杯一模一样。有的甚至带着杯盖,就是我们在会议上常见的那种杯盖,一个圆钮提起来。谁能想象那时的应用场景:他们在交谈着,端着杯子啜饮几口,又盖上了杯子盖。

更为夸张的陶杯造型简直会惊掉观者的下巴。它们上口收敛,腹部鼓出然后在下部回收,底部中空细沿。一个小巧的杯把粘在背身中上部,几圈弦纹里面,有连续的、重复的装饰图案。这些物件,不就是在我们家里天天用到的瓷茶碗吗?

青州博物馆的龙山文化单耳陶杯,就形似如今的马克杯。马克杯是从英文“mug”音译来的,“mug”指的就是有柄的杯子。

马克杯是当今社会家常杯子的一种,杯身一般为标准圆柱形或类圆柱形,杯身的一侧带有把手,把手形状一般为半环。通常材质为纯瓷、釉瓷、玻璃、不锈钢或塑料,也有少数马克杯由天然石制成,价格较高。马克杯造型丰富,色彩多样。在达到饮品盛具的基本适用目的的前提下,马克杯杯身可被设计成动物、植物、卡通人物等不同造型,把手也有大环、小环,甚至开口环等等。

这些马克杯的样貌与中国传统单耳陶杯如出一辙。

那么问题来了:这种杯子为什么没有在中国陶瓷器具中一直流传呢?有人说应该去看看宋朝以后的瓷杯,还有紫砂杯的造型,它们精彩、唯美、轻灵、莹润,更加融入雅致生活。有“细粮”谁还会“吃糠”啊?

也许,祖先的智慧真的是无穷无尽的。很多国外品牌的设计师从博物馆中找到了灵感。

很多舶来的东西,我们以为是外国发明的,回过神来发现,原来我们的老祖宗早就有了!先人们为了喝水不烫手,就加个把,这个简单的思考,变幻了万千陶杯的样子。

有人说得好,单耳陶杯应该叫“中华杯”或是“龙山杯”,不叫“马克杯”。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241206/08/Page08-1500.jpg)