05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 脏富弼

- * 乐岁弦歌起 非遗向新生

- * 创新带来非遗“新看头”

06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 姜太公是咱“潍坊人”

- *

潍坊仿古青铜器

铸造技艺 - * 重门记繁华

在广袤的昌潍平原上,除了笔直宽阔的道路,就是一望无际的麦田,或是闪着银辉的蔬菜大棚,最难得一见的便是山了。作为平原长大的孩子,我从不掩饰自己内心对山的渴慕。一直记着小时候读过的一篇文章,说有记者采访一个大山里的孩子,有什么自豪的事情,他掷地有声:“我们那里有山。”

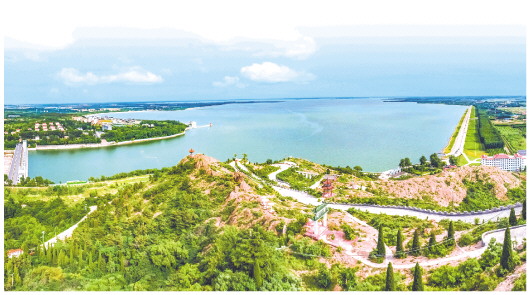

有的三三两两,有的孤傲耸立,但绝不绵亘不断,也无险峰深涧,虽无磅礴凛人的气势,却多了些深沉与从容。就那么静静地躺在那里,躺了千年万年。这就是峡山的山,摆布在峡山483平方公里版图上的山。

当你驱车从滨河大道北来,渐行渐近映入眼帘的自然是峡山,因了它是方圆百里海拔最高的一座山,也自然最让人惊喜。它与东面的如意山、望仙埠和北面的惺惺山、岞山一起,围成了一个摇篮,峡山主城区就卧在这个摇篮里,惬意地躺着。

峡山位于峡山湖西北角,巍峨陡峻、矗立高耸。北坡陡峭嶙峋,南坡峡谷中嵌,故称峡山。潍河到此,向西拐了一个大弯,然后北去注入渤海,因山形奇特、位移形换、方位难定,故峡山又得一俗称“斜山”。南观形似卧虎,又名“卧虎山”。登上峡山,向四周极目远眺,三面平原,浩茫无边;一面汪洋,微波不显。清乾隆《昌邑县志》云:“上有岫吐云即雨,又有仙洞数处,极尽幽旷奇崛之观。”山顶玉皇庙始建于明永乐年间,玉皇大帝峡山登基的传说流传至今,每年一度的玉皇演驾民间活动是市级非物质文化遗产。相传明初朱元璋登基之后,疑忌功臣,军师刘伯温恐遭其害,便辞官云游,后来隐居峡山,修炼成仙。历代文人墨客对峡山多有吟咏。如明代嘉靖进士孙梦豸《游峡山》:“山头几度杖藜行,异境天开画不成。”清魏养本《卧虎山》:“月晕千岩影,松生万壑风。”

与峡山隔坝相望的是东面的如意山,山势低缓,两峰耸立。当地老百姓称西峰为“草山”,东峰为“鞋山”,其实是一座山的两个山峰。如意山北去5公里是惺惺山,曾名“星星山”“太祖山”。清代咸丰二年进士徐河清曾作《星星山晓望》:“门对苍山古画屏,晓云初散望星星。泉经夜雨绕村绿,树宿残云漫郭青。”又有清康熙举人于始瞻作《星星记》曰:“潍东八九里有小丘,名星星。丘之西北则小村抱其麓,亦以丘名名之。”山水林泉之胜,尽在其中。至于“太祖山”名的来历,相传宋太祖赵匡胤曾在此驻军。惺惺山山前有清代进士王训、清末济南道尹宋渭春等名士墓葬。

岞山位于潍河岸边与惺惺山遥相对望,又名“万松山”“铁山”。清代徐河清曾作《春游岞山记》:“惟是薄云漫空,天似垂幕,下衬山庄楼台,金碧交映。其下新田初拨,麦垄纵横……”一幅季春时节农耕牧渔安居乐业的乡村画图跃然字里行间。岞山山前曾坐落清代王训所扩建的岞阳书院,一度声名远播。近年来,峡山区在岞山山脚下1700米深处打出富锶温泉,并以此打造占地300亩的温泉康养度假村。富锶温泉便成为峡山区“山水文静、负富有艾”的八大核心优势之一。

沿峡山山前主坝,环湖路蜿蜒南行10公里,朱子村的北面是黄公山。据传,秦汉时期隐士黄石公曾隐居该山,死后又安葬此山,故名“黄公山”。

过朱子村,村南便是盖公山,为白垩纪陨石坑中央锥。盖公,秦汉时期隐士,因朱子村古有盖氏族人,考其为朱子村人,苏轼在知密州时曾来该山凭吊盖公并作《盖公堂记》,其中有言:“夫曹参为汉宗臣,而盖公为之师,可谓盛矣”。盖公精通黄老之学,齐相曹参辅佐齐王刘肥时,盖公曾向其提出“治道贵清净,而民自定”的治国方略,萧何死后,曹参当了汉相,仍推行盖公之道,天下大治。盖公死后,就葬在村前的这座小山上,该山遂称“盖公山”。清光绪举人鞠凌九有诗云:“东南万里郑公乡,春风秋雨书带长。盖公不在山犹在,衰柳荒村挂夕阳。”盖公山西去5公里,有山曰“狄山”,曾名“发云山”“青公埠”,山名的由来是为了纪念北宋名将狄青。

继续南行,转到峡山湖的东岸,砺阜山跃然眼底,《水经·潍水注》:潍水“西有砺阜”。该山产砺石,士人取为瓮缶,颇坚致。砺阜山下,出了一位近2000年来影响中国传统历史文化进程的关键人物——东汉经学大师郑玄。

古往今来,太多的历史名人在潍河两岸这片丰饶的土地上找到了属于自己的一座山,一座回归内心寻找自我的山、一座超然物外心忧天下的山。这些山,蓊郁着旷达深沉的草木,蓬勃着自由奔放的心灵,安放着坚如磐石的信念,经久千年。在山上长眠着的这些历史名人们,对他们来说,有了永远的灵魂栖息地。而山呢,也因了他们永久闪耀着青色的光辉。

有的三三两两,有的孤傲耸立,但绝不绵亘不断,也无险峰深涧,虽无磅礴凛人的气势,却多了些深沉与从容。就那么静静地躺在那里,躺了千年万年。这就是峡山的山,摆布在峡山483平方公里版图上的山。

当你驱车从滨河大道北来,渐行渐近映入眼帘的自然是峡山,因了它是方圆百里海拔最高的一座山,也自然最让人惊喜。它与东面的如意山、望仙埠和北面的惺惺山、岞山一起,围成了一个摇篮,峡山主城区就卧在这个摇篮里,惬意地躺着。

峡山位于峡山湖西北角,巍峨陡峻、矗立高耸。北坡陡峭嶙峋,南坡峡谷中嵌,故称峡山。潍河到此,向西拐了一个大弯,然后北去注入渤海,因山形奇特、位移形换、方位难定,故峡山又得一俗称“斜山”。南观形似卧虎,又名“卧虎山”。登上峡山,向四周极目远眺,三面平原,浩茫无边;一面汪洋,微波不显。清乾隆《昌邑县志》云:“上有岫吐云即雨,又有仙洞数处,极尽幽旷奇崛之观。”山顶玉皇庙始建于明永乐年间,玉皇大帝峡山登基的传说流传至今,每年一度的玉皇演驾民间活动是市级非物质文化遗产。相传明初朱元璋登基之后,疑忌功臣,军师刘伯温恐遭其害,便辞官云游,后来隐居峡山,修炼成仙。历代文人墨客对峡山多有吟咏。如明代嘉靖进士孙梦豸《游峡山》:“山头几度杖藜行,异境天开画不成。”清魏养本《卧虎山》:“月晕千岩影,松生万壑风。”

与峡山隔坝相望的是东面的如意山,山势低缓,两峰耸立。当地老百姓称西峰为“草山”,东峰为“鞋山”,其实是一座山的两个山峰。如意山北去5公里是惺惺山,曾名“星星山”“太祖山”。清代咸丰二年进士徐河清曾作《星星山晓望》:“门对苍山古画屏,晓云初散望星星。泉经夜雨绕村绿,树宿残云漫郭青。”又有清康熙举人于始瞻作《星星记》曰:“潍东八九里有小丘,名星星。丘之西北则小村抱其麓,亦以丘名名之。”山水林泉之胜,尽在其中。至于“太祖山”名的来历,相传宋太祖赵匡胤曾在此驻军。惺惺山山前有清代进士王训、清末济南道尹宋渭春等名士墓葬。

岞山位于潍河岸边与惺惺山遥相对望,又名“万松山”“铁山”。清代徐河清曾作《春游岞山记》:“惟是薄云漫空,天似垂幕,下衬山庄楼台,金碧交映。其下新田初拨,麦垄纵横……”一幅季春时节农耕牧渔安居乐业的乡村画图跃然字里行间。岞山山前曾坐落清代王训所扩建的岞阳书院,一度声名远播。近年来,峡山区在岞山山脚下1700米深处打出富锶温泉,并以此打造占地300亩的温泉康养度假村。富锶温泉便成为峡山区“山水文静、负富有艾”的八大核心优势之一。

沿峡山山前主坝,环湖路蜿蜒南行10公里,朱子村的北面是黄公山。据传,秦汉时期隐士黄石公曾隐居该山,死后又安葬此山,故名“黄公山”。

过朱子村,村南便是盖公山,为白垩纪陨石坑中央锥。盖公,秦汉时期隐士,因朱子村古有盖氏族人,考其为朱子村人,苏轼在知密州时曾来该山凭吊盖公并作《盖公堂记》,其中有言:“夫曹参为汉宗臣,而盖公为之师,可谓盛矣”。盖公精通黄老之学,齐相曹参辅佐齐王刘肥时,盖公曾向其提出“治道贵清净,而民自定”的治国方略,萧何死后,曹参当了汉相,仍推行盖公之道,天下大治。盖公死后,就葬在村前的这座小山上,该山遂称“盖公山”。清光绪举人鞠凌九有诗云:“东南万里郑公乡,春风秋雨书带长。盖公不在山犹在,衰柳荒村挂夕阳。”盖公山西去5公里,有山曰“狄山”,曾名“发云山”“青公埠”,山名的由来是为了纪念北宋名将狄青。

继续南行,转到峡山湖的东岸,砺阜山跃然眼底,《水经·潍水注》:潍水“西有砺阜”。该山产砺石,士人取为瓮缶,颇坚致。砺阜山下,出了一位近2000年来影响中国传统历史文化进程的关键人物——东汉经学大师郑玄。

古往今来,太多的历史名人在潍河两岸这片丰饶的土地上找到了属于自己的一座山,一座回归内心寻找自我的山、一座超然物外心忧天下的山。这些山,蓊郁着旷达深沉的草木,蓬勃着自由奔放的心灵,安放着坚如磐石的信念,经久千年。在山上长眠着的这些历史名人们,对他们来说,有了永远的灵魂栖息地。而山呢,也因了他们永久闪耀着青色的光辉。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250117/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250117/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250117/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250117/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250117/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250117/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250117/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250117/08/Page08-1500.jpg)