05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

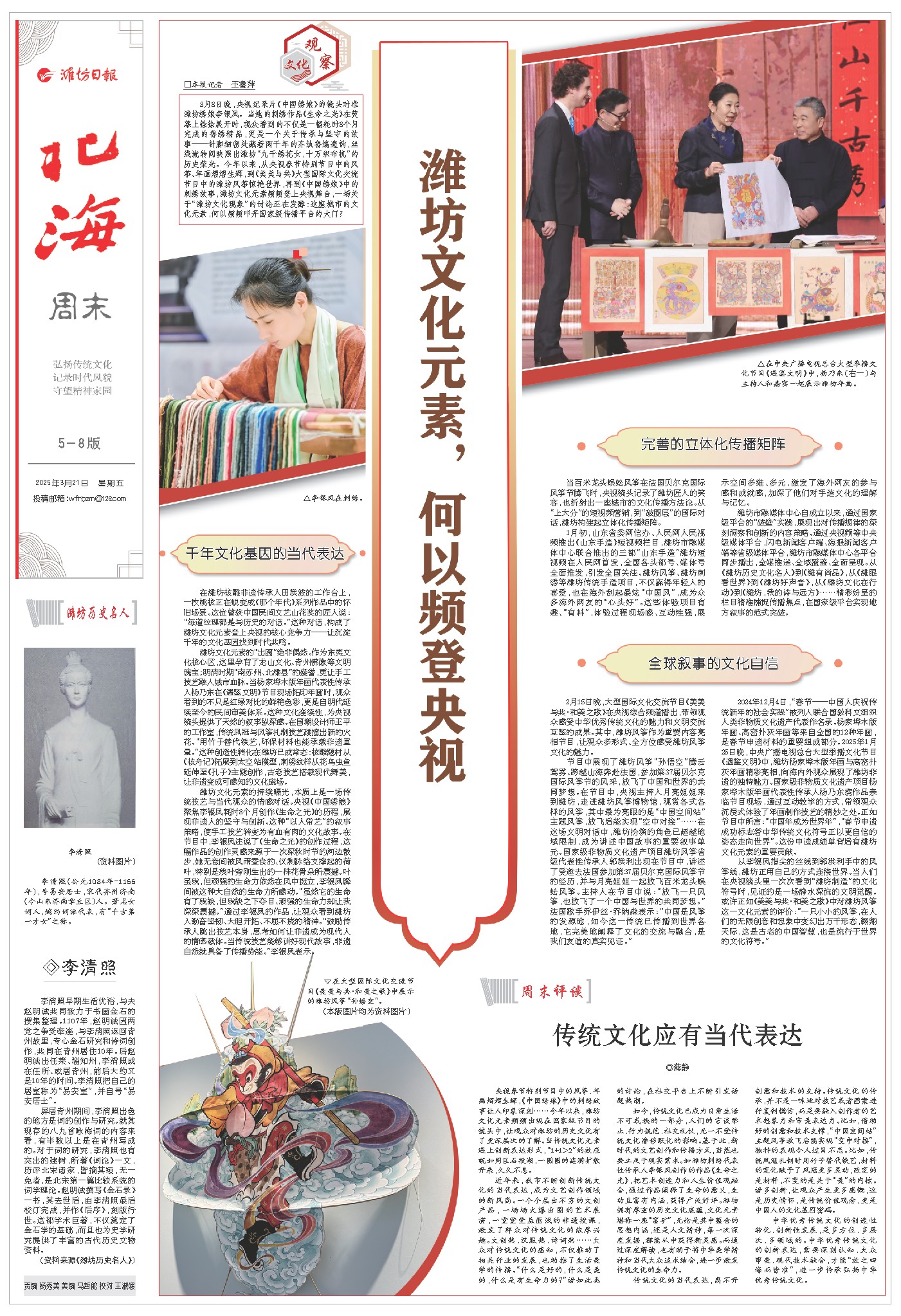

- * 潍坊文化元素,何以频登央视

- * 传统文化应有当代表达

06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 在文脉中寻觅翰林院街

- * 山东快书

- * 王者的守望

- * 高密女诗人单为娟

◎薛静

央视春节特别节目中的风筝、年画熠熠生辉,《中国绣娘》中的刺绣故事让人印象深刻……今年以来,潍坊文化元素频频出现在国家级节目的镜头中,让观众对潍坊的历史文化有了更深层次的了解。当传统文化元素遇上创新表达形式,“1+1>2”的效应就如同巨石投湖,一圈圈的涟漪扩散开来,久久不息。

近年来,我市不断创新传统文化的当代表达,成为文艺创作领域的新风尚。一个个层出不穷的文创产品,一场场火爆出圈的艺术展演,一堂堂受益匪浅的非遗授课,激发了群众对传统文化的浓厚兴趣。文创热、汉服热、诗词热……大众对传统文化的感知,不仅推动了相关行业的发展,也助推了生活美学的传播。“什么是好的,什么是美的,什么是有生命力的?”诸如此类的讨论,在社交平台上不断引发话题热潮。

如今,传统文化已成为日常生活不可或缺的一部分,人们的言谈举止、行为规范、社交礼仪,无一不受传统文化潜移默化的影响。基于此,新时代的文艺创作和传播方式,当然也要立足于现实需求。如潍坊刺绣代表性传承人李银凤创作的作品《生命之光》,把艺术创造力和人生价值观融合,通过作品阐释了生命的意义,生动且富有内涵,获得广泛好评。潍坊拥有厚重的历史文化底蕴,文化元素堪称一座“富矿”,无论是其中蕴含的思想内涵,还是人文精神,每一次深度发掘,都能从中获得新灵感。而通过深度解读,也有助于将中华美学精神和当代大众追求结合,进一步激发传统文化的生命力。

传统文化的当代表达,离不开创意和技术的支持。传统文化的传承,并不是一味地对技艺或者图案进行复制模仿,而是要融入创作者的艺术想象力和审美表达力。比如,借助好的创意和技术支撑,“中国空间站”主题风筝放飞后能实现“空中对接”,独特的表现令人过目不忘。比如,传统凤冠扎制时用竹子替代铁艺,材料的变化赋予了凤冠更多灵动,改变的是材料,不变的是关于“美”的内核。诸多创新,让观众产生更多感慨,这是历史情怀,是传统价值观念,更是中国人的文化基因密码。

中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,是多方位、多层次、多领域的。中华优秀传统文化的创新表达,需要深刻认知、大众审美、现代技术融合,才能“放之四海而皆准”,进一步传承弘扬中华优秀传统文化。

央视春节特别节目中的风筝、年画熠熠生辉,《中国绣娘》中的刺绣故事让人印象深刻……今年以来,潍坊文化元素频频出现在国家级节目的镜头中,让观众对潍坊的历史文化有了更深层次的了解。当传统文化元素遇上创新表达形式,“1+1>2”的效应就如同巨石投湖,一圈圈的涟漪扩散开来,久久不息。

近年来,我市不断创新传统文化的当代表达,成为文艺创作领域的新风尚。一个个层出不穷的文创产品,一场场火爆出圈的艺术展演,一堂堂受益匪浅的非遗授课,激发了群众对传统文化的浓厚兴趣。文创热、汉服热、诗词热……大众对传统文化的感知,不仅推动了相关行业的发展,也助推了生活美学的传播。“什么是好的,什么是美的,什么是有生命力的?”诸如此类的讨论,在社交平台上不断引发话题热潮。

如今,传统文化已成为日常生活不可或缺的一部分,人们的言谈举止、行为规范、社交礼仪,无一不受传统文化潜移默化的影响。基于此,新时代的文艺创作和传播方式,当然也要立足于现实需求。如潍坊刺绣代表性传承人李银凤创作的作品《生命之光》,把艺术创造力和人生价值观融合,通过作品阐释了生命的意义,生动且富有内涵,获得广泛好评。潍坊拥有厚重的历史文化底蕴,文化元素堪称一座“富矿”,无论是其中蕴含的思想内涵,还是人文精神,每一次深度发掘,都能从中获得新灵感。而通过深度解读,也有助于将中华美学精神和当代大众追求结合,进一步激发传统文化的生命力。

传统文化的当代表达,离不开创意和技术的支持。传统文化的传承,并不是一味地对技艺或者图案进行复制模仿,而是要融入创作者的艺术想象力和审美表达力。比如,借助好的创意和技术支撑,“中国空间站”主题风筝放飞后能实现“空中对接”,独特的表现令人过目不忘。比如,传统凤冠扎制时用竹子替代铁艺,材料的变化赋予了凤冠更多灵动,改变的是材料,不变的是关于“美”的内核。诸多创新,让观众产生更多感慨,这是历史情怀,是传统价值观念,更是中国人的文化基因密码。

中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,是多方位、多层次、多领域的。中华优秀传统文化的创新表达,需要深刻认知、大众审美、现代技术融合,才能“放之四海而皆准”,进一步传承弘扬中华优秀传统文化。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250321/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250321/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250321/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250321/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250321/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250321/06/Page06-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250321/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250321/08/Page08-1500.jpg)