03版:教育

03版:教育

- * 党建引领 师德浸润 文化赋能 活动育人

- * 探索国际教育合作新模式

- * 图片新闻

- * 用数学火种点亮成长之路

- * “青蓝工程”赋能教师成长

- * 构建立体式校园安全防护体系

- * 跨界也能做到极致

- * 以“和合”助力学校高质量发展

- * 创新构建“成长树”课程体系

- * 用智慧和热情打造课堂风景

- * 爱心浇灌希望之花

- * 多举措让体育设施“活”起来

- * 担当·守护

05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 一席盛宴 一城活力

- * 让美食文化在传承创新中飘香致远

08版:北海周末·乐游

08版:北海周末·乐游

- * 我独自旅行

- * 七夕节共赴一场浪漫之旅

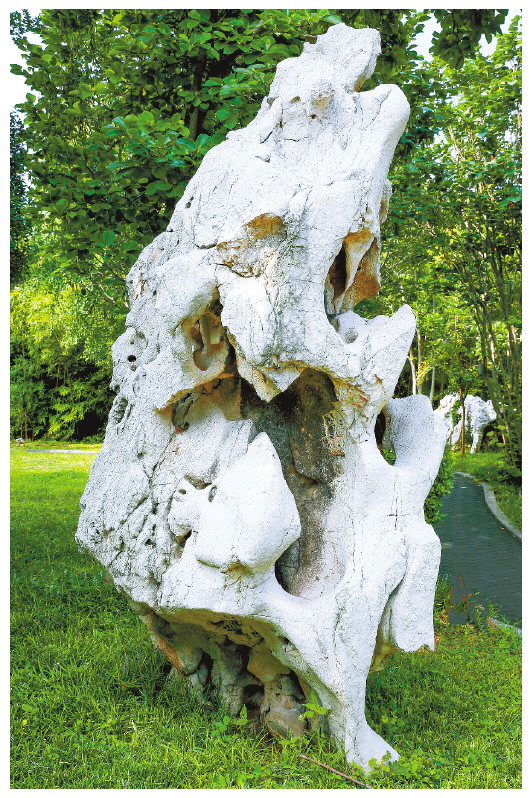

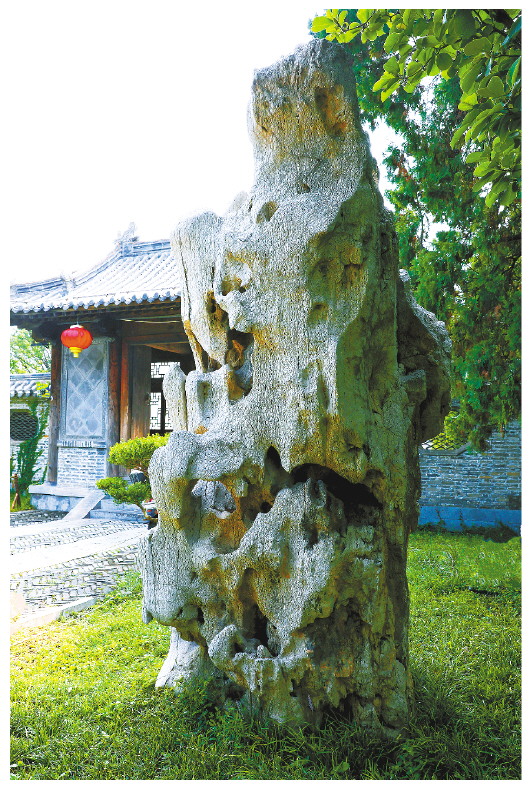

青州偶园“十三贤”石之“忧乐为民范文正石”。

◎迟玉红 文/图

初秋的热浪总爱钻缝隙。从青州偶园奇石的石洞深处渗出来,从林间小径灰砖的纹路里漫出来,从青苔的绒绒绿意里浸出来,从紫薇花蕊的软绒间淌出来,连蝉鸣都被烘得暖融融的,顺着枝条坠下来,缠在耳廓上。我总怕这满院的热闹太吵,会惊了甬道南侧那尊“忧乐为民范文正石”,它可是偶园“十三贤”石里,最懂静的一位。

它静默在小径旁的绿阴里,灰得沉敛,像被北宋的月光浸过的宣纸,细腻肌理里藏着不折的刚毅。石身满是洞,洞叠着洞,像被时光镂空的心事,风穿过去时,能漏下细碎的光。它望着周围来来往往的行人,聆听着周遭的天籁之音。此时正应了范仲淹的那句“人生荣辱如浮云,悠悠天地胡能执”。天地运行自有规律,人生境遇也有其自然流转,强求掌控反而违背天道,不如坦然笑对人生,以豁达之心接纳变化。

我多次围着它转,看那些洞眼时,总觉得是范公清洁的风骨在石上显了形。这些石洞象征着范仲淹高尚的品质,我给这尊奇石写简介时,脑海里一瞬间冒出一个美的画面:九霄的日月悬在寸心之上,明月映着赤子丹心,便写下“九霄日月寸心悬,明月相照映丹心”的句子。

后来竟成了执念,总掐着辰光来。上午九时的日影清浅,十时的光斑细碎,十一时的暖意渐浓;下午四五点的斜阳最软,都想等一缕光滑进石洞。哪怕只是纤弱的余光,掠着洞壁过去,也够我揣着满心欢喜,在石旁立半晌。指尖抚过石洞的光滑,总忍不住想:若银月漫进来,该是怎样的清辉裹着石?若橘阳投进来,又该是怎样的暖芒绕着纹?那朦胧里,像有个影子在与我对坐,是他,也像我。

如果不了解这尊奇石的象征意义,如果不是亲自去写这尊奇石的简介,它于我或许只是件冷硬的艺术品,藏着一些文化的影子而已。可当知道它是为范公立的,再看时,石上的每道痕都活了。

范仲淹(989年—1052年),字希文,北宋著名的政治家、文学家。他是懂“为民”的,青年时便揣着情系百姓、利泽民生的抱负,敢议“雄心万里途”。北宋庆历三年(1043年),范仲淹任参知政事,翻官吏花名册时,看到贪赃枉法、民愤极大的名字,笔锋便如刃,一一划去。富弼虽然认为其做法大快人心,但也不无担心地跟范仲淹说:“你一笔勾掉一个容易,可这一笔会使一家人痛哭呀!”范仲淹道:“但如果不勾掉那些贪官污吏,就会让他当官的地方百姓都要哭,一家哭总比一路哭好啊!”

皇祐三年(1051年),范仲淹调任青州任青州知州兼京东路安抚使。上任之初,青州面临“岁饥物贵,河朔流民,尚在村落,因须救济”的状况。范仲淹不顾年老体弱,带病处理繁杂的公务。他经常微服到百姓中去,察访民情。相传,范仲淹知青州时,当地流行“红眼病”,蔓延多年,难以治愈。范仲淹亲自搜集民间验方,与大夫们细心研究,利用清澈的泉水调制,合药制成“青州白丸”,为不少人治好了“红眼病”。范仲淹把调制药丸的清泉命名为“醴泉”,并在醴泉上建造了一座亭子。后来,人们为感念范仲淹,就把亭子叫作“范公亭”。如今想,那亭边的风,大抵还裹着当年的药香。

皇祐四年(1052年),范仲淹积劳成疾,带病赴颍州,竟卒于途中。朝廷赐谥“文正”,恰合了他一生的风骨。他把“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”刻进了行事里,不是写在纸上的句子,是落在青州土地上的脚印。

今年五月,有老师带学生来偶园,以石为题进行“观察——思辨——创作”。学生们围着这石讨论,从“守望”到“飞天捧月”,讨论里满是拟态、具象的思考。一个女生指着石身西侧的裂痕,那裂痕像被时光轻轻掰开,外侧那块竟像片丰腴的耳垂,沾着正午的光,那光似要用力地往石心里钻。“那像范公扬起的衣袖!”她轻声说。

我顺着她的指尖望过去,脑海中忽然闪现一幅画面:只见范仲淹握着笔,在花名册上一笔一笔划着,衣袖就那样扬着,落满了光。西侧竹林旁的富弼石,裹着满袖清风,在与他含笑对谈。

当了解到这些,再去欣赏它,这石竟不是冷的了,而是一个生灵站在你面前。我曾经把此石的照片设计成一幅素描画,竟然听到每道线条里都藏着“沙沙”声,那是阳河的水,是醴泉的泉,顺着纸纹缓缓地流淌。我凑到石前与它说话,指尖触到它的棱角,凉里带着温,像触到他当年握过的笔杆。它的纹理里折着时光,折着他微服察访的脚步,折着他调药时的身影,折着他划花名册时的笔锋。那些故事裹着我,像裹在青州的暖阳里,让我沉醉不醒。

原来这石从不是石,是范公站在那里,带着青州的风,带着未凉的心意,守着“先忧后乐”的诺言。

◎迟玉红 文/图

初秋的热浪总爱钻缝隙。从青州偶园奇石的石洞深处渗出来,从林间小径灰砖的纹路里漫出来,从青苔的绒绒绿意里浸出来,从紫薇花蕊的软绒间淌出来,连蝉鸣都被烘得暖融融的,顺着枝条坠下来,缠在耳廓上。我总怕这满院的热闹太吵,会惊了甬道南侧那尊“忧乐为民范文正石”,它可是偶园“十三贤”石里,最懂静的一位。

它静默在小径旁的绿阴里,灰得沉敛,像被北宋的月光浸过的宣纸,细腻肌理里藏着不折的刚毅。石身满是洞,洞叠着洞,像被时光镂空的心事,风穿过去时,能漏下细碎的光。它望着周围来来往往的行人,聆听着周遭的天籁之音。此时正应了范仲淹的那句“人生荣辱如浮云,悠悠天地胡能执”。天地运行自有规律,人生境遇也有其自然流转,强求掌控反而违背天道,不如坦然笑对人生,以豁达之心接纳变化。

我多次围着它转,看那些洞眼时,总觉得是范公清洁的风骨在石上显了形。这些石洞象征着范仲淹高尚的品质,我给这尊奇石写简介时,脑海里一瞬间冒出一个美的画面:九霄的日月悬在寸心之上,明月映着赤子丹心,便写下“九霄日月寸心悬,明月相照映丹心”的句子。

后来竟成了执念,总掐着辰光来。上午九时的日影清浅,十时的光斑细碎,十一时的暖意渐浓;下午四五点的斜阳最软,都想等一缕光滑进石洞。哪怕只是纤弱的余光,掠着洞壁过去,也够我揣着满心欢喜,在石旁立半晌。指尖抚过石洞的光滑,总忍不住想:若银月漫进来,该是怎样的清辉裹着石?若橘阳投进来,又该是怎样的暖芒绕着纹?那朦胧里,像有个影子在与我对坐,是他,也像我。

如果不了解这尊奇石的象征意义,如果不是亲自去写这尊奇石的简介,它于我或许只是件冷硬的艺术品,藏着一些文化的影子而已。可当知道它是为范公立的,再看时,石上的每道痕都活了。

范仲淹(989年—1052年),字希文,北宋著名的政治家、文学家。他是懂“为民”的,青年时便揣着情系百姓、利泽民生的抱负,敢议“雄心万里途”。北宋庆历三年(1043年),范仲淹任参知政事,翻官吏花名册时,看到贪赃枉法、民愤极大的名字,笔锋便如刃,一一划去。富弼虽然认为其做法大快人心,但也不无担心地跟范仲淹说:“你一笔勾掉一个容易,可这一笔会使一家人痛哭呀!”范仲淹道:“但如果不勾掉那些贪官污吏,就会让他当官的地方百姓都要哭,一家哭总比一路哭好啊!”

皇祐三年(1051年),范仲淹调任青州任青州知州兼京东路安抚使。上任之初,青州面临“岁饥物贵,河朔流民,尚在村落,因须救济”的状况。范仲淹不顾年老体弱,带病处理繁杂的公务。他经常微服到百姓中去,察访民情。相传,范仲淹知青州时,当地流行“红眼病”,蔓延多年,难以治愈。范仲淹亲自搜集民间验方,与大夫们细心研究,利用清澈的泉水调制,合药制成“青州白丸”,为不少人治好了“红眼病”。范仲淹把调制药丸的清泉命名为“醴泉”,并在醴泉上建造了一座亭子。后来,人们为感念范仲淹,就把亭子叫作“范公亭”。如今想,那亭边的风,大抵还裹着当年的药香。

皇祐四年(1052年),范仲淹积劳成疾,带病赴颍州,竟卒于途中。朝廷赐谥“文正”,恰合了他一生的风骨。他把“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”刻进了行事里,不是写在纸上的句子,是落在青州土地上的脚印。

今年五月,有老师带学生来偶园,以石为题进行“观察——思辨——创作”。学生们围着这石讨论,从“守望”到“飞天捧月”,讨论里满是拟态、具象的思考。一个女生指着石身西侧的裂痕,那裂痕像被时光轻轻掰开,外侧那块竟像片丰腴的耳垂,沾着正午的光,那光似要用力地往石心里钻。“那像范公扬起的衣袖!”她轻声说。

我顺着她的指尖望过去,脑海中忽然闪现一幅画面:只见范仲淹握着笔,在花名册上一笔一笔划着,衣袖就那样扬着,落满了光。西侧竹林旁的富弼石,裹着满袖清风,在与他含笑对谈。

当了解到这些,再去欣赏它,这石竟不是冷的了,而是一个生灵站在你面前。我曾经把此石的照片设计成一幅素描画,竟然听到每道线条里都藏着“沙沙”声,那是阳河的水,是醴泉的泉,顺着纸纹缓缓地流淌。我凑到石前与它说话,指尖触到它的棱角,凉里带着温,像触到他当年握过的笔杆。它的纹理里折着时光,折着他微服察访的脚步,折着他调药时的身影,折着他划花名册时的笔锋。那些故事裹着我,像裹在青州的暖阳里,让我沉醉不醒。

原来这石从不是石,是范公站在那里,带着青州的风,带着未凉的心意,守着“先忧后乐”的诺言。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250829/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250829/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250829/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250829/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250829/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250829/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250829/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250829/08/Page08-1500.jpg)