08版:北海周末·悦览

08版:北海周末·悦览

- * 体悟家国情怀

- * 剧 院 之 声

- * 诵读《弟子规》

- * 人物形象塑造的层次感解析

- * 学会独处,获得坚韧的力量

- * 一 起 读 书

◎崔斌

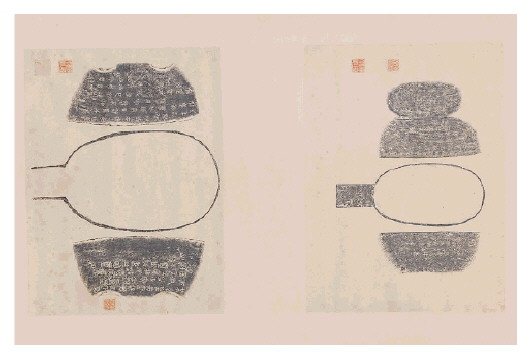

一件锈迹斑斑的青铜器物摆在书案上,瓢状的外形,瓢面椭圆,瓢把长方平直。下午的阳光穿过窗口,洒在书案上,青铜器披上了温润的光泽。宣纸、扑子、白芨水、毛笔、鬃刷、打刷,排布于前。陈介祺轻抚须发,屏息静气,凝视片刻之后,开始拓印。他将宣纸对准铭文,刷上白芨水,待稍干,以扑子蘸墨,捶拓。然后拓印纹饰、腹部和其他部位。不久,器物的各部分组合呈现于纸上,又钤印印章,拓品完成了。

数日后,经过装裱的作品送来了:镶绫边旧裱,捶拓严谨,墨色清雅,别致传神。鱼子纹斑驳可见。陈介祺满意地点了点头。

这水瓢般的器物,叫做“量”,因为这件是秦代的,又叫“秦量”,它是秦代官府颁发到各地的标准量器。铜量有方升还有椭量,这一件就是椭量了。还有过陶制的,就是木桶形的了。木制的也曾经出现过。

身为清代金石收藏大家的陈介祺,是潍县人,道光年间进士,官至翰林院编修。他一生收藏了不少秦量的实物,仅仅是秦陶量就有33件。据说从个人收藏来说,秦量以清代的陈介祺和端方收藏最多。陈介祺痴爱着这些奇珍,和文物对话,也和时空里的人物窃窃私语。端详,抚摸,低语,拓印,也许只有多样的触碰,才会摸得到历史的脉搏,找回光阴里的往事。

经过一番拓印,从空间三维到平面二维,这些曾被称为“吉金”的青铜器上那封存的尘烟里的信息投送过来,浓缩浸染到纸张之上,就有了时光的印痕和丝缕的迹象,铺展开来,让后来人冥思。其生动性甚至超越了如今的摄影技术,比人眼看到的还多。

青铜器,也被称为“吉金”,古以祭祀为吉礼,故称铜铸之祭器为“吉金”。此后,钟鼎彝器都统称为“吉金”。青铜器上往往有铭文,这些文字也被叫做“钟鼎文”。文字,直追千年,是古人留给我们的解码工具。历史典籍如此,文物更是如此。有了文字和铭文,大大方便了我们求真辨伪。

秦量的外壁多带秦始皇统一度量衡的诏书,有的还带秦二世袭用旧制的诏书。这件由陈介祺拓印的秦量就是一件“秦父子诏铜量”,兼有秦始皇父子的诏书。

器身所刻的秦始皇诏书共40字,大意是:秦始皇二十六年(公元前221年),秦始皇兼并了各诸侯国,百姓安居乐业,诏令丞相隗状、王绾,明确地统一法律、度、量、令则。全国上下务必执行。

秦二世的诏书全文60字,意思是:秦二世元年(公元前209年),秦二世诏令丞相李斯、冯去疾,继续实行统一度量衡的制度,希望国民不要怀疑、坚决执行。

文字,是秦朝统一使用的小篆,直观好认,辨识度高。诏书也如同家书一般亲民,字很少,意确切。秦始皇宣示了一统天下的威严,说明了规范量具的执行人为丞相,表达了统一量具的原因。秦二世诏书也明确得很,说明继续推行秦量的原因、执行人,也自谦了一下,不称功德。

这样的安排,真是心思周密,把量具做好了直接发放到全国各地,有了物质支持;把诏书放在量具上,有了政策支持,若有执行阻力,看看诏书就是,皇帝说了,就这么办。

统一度量衡的推动者是秦国的商鞅。在《商君书修权篇》中,有句话:“法者,国之权衡也。”商鞅在秦的变法实践中,实行了“平斗桶、权衡、丈尺”,具体即对长度、重量、容积、面积进行了比较全面的改革,统一度量衡。商鞅在秦孝公十八年(公元前344年),监制了标准量器“商鞅方升”,以“大良造”职务的名义颁发了一个法律条文,即规定16.2立方寸为一升。秦的量器按容量主要有一升、二升半、三分之一斗、半斗、一斗5种。

作为以法家思想治国的商鞅,在社会方方面面制定了律令,这些律令有细节,贴近生活,使各阶层有法可依。由于律令的保证,秦的标准化得到迅速推行。商鞅的徙木立信等行为,更是赢得了秦人的信任。商鞅改革使秦国一跃成为战国时期的强国,为统一六国提供了重要的基础。

在青铜器上写字,铸刻铭文,是商周就有的传统,帝王将相们打了胜仗、签个合同、训谕臣仆族人经常刻文铭记,甚至于君王狩猎的战果也需记载到钟鼎之上。“散氏盘”“史墙盘”就是例证。青铜器、钟鼎文、拓片等等,也成了我们思接古今、追溯前尘的一把钥匙、一条通道、一扇明窗,让我们可以按图索骥,窥见红尘滚滚中如烟的往事。

一件锈迹斑斑的青铜器物摆在书案上,瓢状的外形,瓢面椭圆,瓢把长方平直。下午的阳光穿过窗口,洒在书案上,青铜器披上了温润的光泽。宣纸、扑子、白芨水、毛笔、鬃刷、打刷,排布于前。陈介祺轻抚须发,屏息静气,凝视片刻之后,开始拓印。他将宣纸对准铭文,刷上白芨水,待稍干,以扑子蘸墨,捶拓。然后拓印纹饰、腹部和其他部位。不久,器物的各部分组合呈现于纸上,又钤印印章,拓品完成了。

数日后,经过装裱的作品送来了:镶绫边旧裱,捶拓严谨,墨色清雅,别致传神。鱼子纹斑驳可见。陈介祺满意地点了点头。

这水瓢般的器物,叫做“量”,因为这件是秦代的,又叫“秦量”,它是秦代官府颁发到各地的标准量器。铜量有方升还有椭量,这一件就是椭量了。还有过陶制的,就是木桶形的了。木制的也曾经出现过。

身为清代金石收藏大家的陈介祺,是潍县人,道光年间进士,官至翰林院编修。他一生收藏了不少秦量的实物,仅仅是秦陶量就有33件。据说从个人收藏来说,秦量以清代的陈介祺和端方收藏最多。陈介祺痴爱着这些奇珍,和文物对话,也和时空里的人物窃窃私语。端详,抚摸,低语,拓印,也许只有多样的触碰,才会摸得到历史的脉搏,找回光阴里的往事。

经过一番拓印,从空间三维到平面二维,这些曾被称为“吉金”的青铜器上那封存的尘烟里的信息投送过来,浓缩浸染到纸张之上,就有了时光的印痕和丝缕的迹象,铺展开来,让后来人冥思。其生动性甚至超越了如今的摄影技术,比人眼看到的还多。

青铜器,也被称为“吉金”,古以祭祀为吉礼,故称铜铸之祭器为“吉金”。此后,钟鼎彝器都统称为“吉金”。青铜器上往往有铭文,这些文字也被叫做“钟鼎文”。文字,直追千年,是古人留给我们的解码工具。历史典籍如此,文物更是如此。有了文字和铭文,大大方便了我们求真辨伪。

秦量的外壁多带秦始皇统一度量衡的诏书,有的还带秦二世袭用旧制的诏书。这件由陈介祺拓印的秦量就是一件“秦父子诏铜量”,兼有秦始皇父子的诏书。

器身所刻的秦始皇诏书共40字,大意是:秦始皇二十六年(公元前221年),秦始皇兼并了各诸侯国,百姓安居乐业,诏令丞相隗状、王绾,明确地统一法律、度、量、令则。全国上下务必执行。

秦二世的诏书全文60字,意思是:秦二世元年(公元前209年),秦二世诏令丞相李斯、冯去疾,继续实行统一度量衡的制度,希望国民不要怀疑、坚决执行。

文字,是秦朝统一使用的小篆,直观好认,辨识度高。诏书也如同家书一般亲民,字很少,意确切。秦始皇宣示了一统天下的威严,说明了规范量具的执行人为丞相,表达了统一量具的原因。秦二世诏书也明确得很,说明继续推行秦量的原因、执行人,也自谦了一下,不称功德。

这样的安排,真是心思周密,把量具做好了直接发放到全国各地,有了物质支持;把诏书放在量具上,有了政策支持,若有执行阻力,看看诏书就是,皇帝说了,就这么办。

统一度量衡的推动者是秦国的商鞅。在《商君书修权篇》中,有句话:“法者,国之权衡也。”商鞅在秦的变法实践中,实行了“平斗桶、权衡、丈尺”,具体即对长度、重量、容积、面积进行了比较全面的改革,统一度量衡。商鞅在秦孝公十八年(公元前344年),监制了标准量器“商鞅方升”,以“大良造”职务的名义颁发了一个法律条文,即规定16.2立方寸为一升。秦的量器按容量主要有一升、二升半、三分之一斗、半斗、一斗5种。

作为以法家思想治国的商鞅,在社会方方面面制定了律令,这些律令有细节,贴近生活,使各阶层有法可依。由于律令的保证,秦的标准化得到迅速推行。商鞅的徙木立信等行为,更是赢得了秦人的信任。商鞅改革使秦国一跃成为战国时期的强国,为统一六国提供了重要的基础。

在青铜器上写字,铸刻铭文,是商周就有的传统,帝王将相们打了胜仗、签个合同、训谕臣仆族人经常刻文铭记,甚至于君王狩猎的战果也需记载到钟鼎之上。“散氏盘”“史墙盘”就是例证。青铜器、钟鼎文、拓片等等,也成了我们思接古今、追溯前尘的一把钥匙、一条通道、一扇明窗,让我们可以按图索骥,窥见红尘滚滚中如烟的往事。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240112/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240112/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240112/03/Page03-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240112/04/Page04-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240112/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240112/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240112/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240112/08/Page08-1500.jpg)