◎赵公友

“北万印,南西泠。”能与吴昌硕为第一任社长的“天下第一名社”西泠印社齐名,足见“万印楼”在金石篆刻界的地位。潍坊被视为金石圣地,“金石之都”的美誉,实至名归。

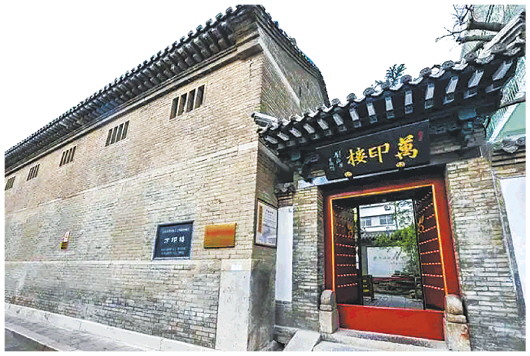

万印楼位于潍坊市潍城区芙蓉街77号,始建于1850年,为晚清杰出的金石学家、古文字学家陈介祺藏古、对万余方古玺印进行考据和研究的地方。

万印楼是坐东朝西的民房式建筑,为陈介祺当年庋藏金石彝器之处。原建筑规模颇大,至今只保留下了万印楼、主屋及花厅。国画艺术大师刘海粟题写了“万印楼”匾额;书法艺术大师启功题“陈介祺故居陈列馆”匾牌。1992年,万印楼被山东省人民政府公布为省级重点文物保护单位。

万印楼内曾收藏众多古器物,最为著名的有“万印”、“十钟”、毛公鼎等。其中,“万印”为陈介祺竭毕生精力所聚。陈介祺还在此编纂了旷世巨著《十钟山房印举》。他收藏的毛公鼎,被誉为“国宝青铜重器”,鼎内铭文接近五百字,揭开了一段尘封的岁月。它不仅是西周晚期的珍贵文物,更是研究西周历史、政治和文化的重要资料。

万印楼的主人陈介祺(1813年-1884年),字寿卿,号簠斋,晚号海滨病史、齐东陶父,是清代吏部尚书陈官俊之子,潍坊潍城区人。道光二十五年(1845年)进士,官至翰林院编修。居官近十年,涉猎各种文化典籍,对经史、义理、训诂、辞章、音韵等无不钻研,对金石更有特殊爱好。一生著述颇丰,著有《簠斋传古别录》《簠斋藏古目》《簠斋藏古册目并题记》《簠斋吉金录》《十钟山房印举》等。

鲁迅先生说:“论收藏,莫过于潍县的陈介祺。”郭沫若则评价陈介祺是金石界“前无古人,后无来者”的一代宗师。《清史稿》更是称赞陈介祺为金石收藏研究“近代之冠”。他的大量文物和著作,为后人进行历史、文化艺术等方面的研究,提供了可靠的依据。《中国大百科全书·考古学》称他为“清代金石学家中收藏最富的一位”。他也被海内外学术界公推为一代金石学宗师。

“一楼藏万印,古今领风骚。”万印楼的“印”,可以说闻名遐迩,享誉海内外。11月份,2024潍坊陈介祺金石文化周在十笏园文化街区盛大开幕,汇集了当代篆刻精英,开展的千人千印大展活动,把与古为新的文化盛宴推向了高潮。

据史料记载,我国使用印章始于周代,最初的印章称为“玺”。万印楼的“印”,以战国至两汉时期官私印为大宗,陈介祺辟“万印楼”蓄之,达到了古玺印个人收藏之顶峰。在其收藏中,有两方印被称为印中珍品。一方为“淮阳王玺”,被称为中国官印之首,现藏于中国国家博物馆。另一方是被文鼎、龚自珍珍藏过的“婕妤妾娋”玉印,是印中第一位的珍品。据记载,宋代王晋卿收藏后定为汉宫赵飞燕物(后被专家推翻此说法);明代入过严嵩家;清代龚自珍甚至为收藏此印建了“宝燕阁”;后由陈介祺购得,曾将此印置万印之首。

“印篆周秦一万方”,足见收藏之古、数量之多和倾力之心。陈介祺对所藏古印“精选细收,去伪存真,去伪去近”,进行了严格地鉴别,按印式、印材分类,一类一举,“叙姓以韵,同者以钮,回文反文,朱白界道,类中以复别之”。成书《十钟山房印举》,震动了整个金石学界和印学界,被誉为“印谱之冠”“印学之宗”,至今仍然是印学界的传奇。

万印楼收藏的青铜器,器形多样,浑厚凝重,是陈介祺一生非常重要的收藏。特别是毛公鼎、曾伯簠、兮甲盘等,是陈介祺收藏鉴精之珍品。器内众多的铭文,对我们了解古代社会、思想和文化具有重要价值。

陈介祺最为看重的毛公鼎,其出土,可以说是石破天惊。它属于西周晚期青铜器,清道光末年出土于陕西岐山。它大口腹圆,三足双耳,纹饰简洁,朴素端庄,典雅古朴。咸丰二年(1852年)由陈介祺花重金购得收藏。毛公鼎由做器人毛公而得名,是迄今发现的铭文最长的青铜重器。铭文是成熟的西周金文,奇逸飞动,饱满庄重,充满了无与伦比的古典美,可谓稀世珍品。被郭沫若誉为“抵得一篇《尚书》”。现藏于台北故宫博物院。

兮甲盘,也称兮田盘、兮伯盘或伯吉父盘,属于西周晚期青铜器。宋代出土,后由陈介祺收藏。该盘铭文13行133字,书体厚实壮美、风格独特。王国维有言:“此种重器,其足羽翼经史,更在毛公诸鼎之上。”有极重要的文献价值。

“陈侯因资(上次下月)敦”属于东周时期的青铜器,共有铭文8行80字,有关于黄帝最早的记载。首次在青铜器铭文中出现了“高祖黄帝”一词。

天亡簋是西周时期著名的青铜器,又名“大丰簋”“朕簋”。道光二十三年(1843年)在陕西出土,同年由陈介祺收藏。天亡簋是研究西周早期历史的重要文物,同时是西周断代青铜器标准器,有铭文8行78字,记述周武王举行盛大典礼祭祀周文王,是铸器人对周文王父子的颂辞。铭文字形参差错杂,在拙补散乱中显示运动与和谐之美。铭文押韵,是我国韵文最早的表现形式。现藏于中国国家博物馆。

“陈氏十钟”,因陈介祺的收藏而得名。是西周至春秋时期的青铜钟。名为“十钟”实为十一件。取其整数曰“十钟”,由此陈介祺名其书斋曰“十钟山房”。

陈介祺收藏的这些珍贵青铜器,为后人研究古代历史和文化提供了宝贵的实物资料,同时也奠定了他在收藏史上的翘楚地位。

陶文是古人在陶器上刻画的文字符号,有学者指出陶文可能比甲骨文更早。陈介祺是古陶文字最早的发现者、收藏者和有贡献的研究者,是当之无愧的超前古文字史探索者。

清同治十一年(1872年),陈介祺得到了出土于即墨的一件古陶残片,上有文字,通过考证,鉴定为三代古陶文,称其为“黄金不足比其重”,并自号“齐东陶父”,名斋曰“三代古陶轩”,于是开始了对古陶文边收边拓边考释,此举也得到金石同道的充分肯定。古文字学家吴大澂称:“古陶残字与金石并寿,奇文逸体,可补鼎彝款识所不及。”在随后的几年里,陈介祺共收集陶文残片近5000件,并拓印4043纸,编成《簠斋藏陶》《簠斋陶文释存》等。“陶文齐鲁四千种”,便是他广泛收藏的生动写照。他通过研究指出:“古陶文字不外地名、官名、器名、作者、用者姓名与其事其数。”这一结论为陶文研究者指明了方向。陈介祺的陶文收藏与研究至今都有着无可替代的学术意义。他所藏的陶文残片及器物大部分收藏于青岛市博物馆。

封泥的使用最早见于先秦文献。封泥,又称“泥封”,是古代用印的遗迹,即盖有古代印章的干燥坚硬的泥团。它主要用于封缄简牍文书,以防泄密和备检核。陈介祺对封泥的研究是其古文字研究的重要组成部分。先秦两汉魏晋时代,人们以简刻字记事。遣使传信时,把简捆成一束,在绳子打结处用泥封固,加盖官私印,这就是封泥。晋以后,纸张代替了简,封泥渐废。长期以来人们对此无认识,最早发现封泥的是金石学家刘喜海。陈介祺受其启发开始了对封泥的收藏研究,并与古文字学家吴式芬合著了中国首部封泥专著《封泥考略》,录入了两家所藏封泥,并在定名、断代、证史、辨伪等方面做了很多有意义的探索。此后,封泥的历史价值逐渐为人们所认识。研究封泥已经成为现代考古学的重要组成部分,对研究古代官制、地理、文字等有重要的历史价值。

诗人李商隐在诗中提到“一春梦雨常飘瓦”,描绘了雨打屋檐的情景,赋予了瓦当一种诗意的美感。瓦当,作为中国传统屋顶构件,指陶制筒瓦顶端下垂的特定部分,主要功能是防水、排水,保护木结构屋架的檐头,美化建筑。瓦当图案丰富多彩,人物、鸟兽、昆虫、植物无所不包。陈介祺收藏的瓦当主要是秦汉时期的文字瓦当,有900多件。瓦当文以篆隶为主,内容大多是吉祥语,如“长乐未央”“千秋万岁”“与天无极”等,也有的写建筑物名称,其艺术性、学术性类似玺印,有重要的考古价值和审美价值。陈介祺对许多藏品都进行了拓制和考释,这些研究成果收录在《陈簠斋藏瓦当文字》等文献中。

铜镜是古人照容的日常用品,其制作精良、形态美观,背面图纹华丽,铭文丰富,是中国古代青铜艺术文化遗产中的瑰宝。陈介祺收藏的铜镜,镜种丰富,涵盖了从汉代至明代多个时期,贯穿整个铜镜发展史。精品藏品至少200面,自题“二百镜斋”。不仅有不少纪年镜、名品镜,更有至少20面不见任何著录的孤品镜。这些藏镜的铭文书体、纹饰图案、款式造型极其精美,有很高的历史与审美价值。镜上的铭文有很多颇具文采的佳作,从内容到书法艺术,也展现了古代文化的辉煌,是研究古文字的生动素材。

中国的古币又称泉、布等,品种丰富、多姿多彩。收藏研究古币涉及货币史、金石学、古文字学等若干知识。陈介祺收藏的古币、钱范达近千件。数量大、品种全、质量精,有许多珍稀品种。他经常与古币学家李佐贤、刘喜海、鲍康等切磋,交流信息,并写下文稿,阐明了古币学与古文字学之间的关系,以文字判断古币的年代、国别,共同推动了古币学的发展。

书画是古老而又充满生命力的艺术。陈介祺还富藏书画,据他自己罗列所藏,精品真迹有十几种。

陈介祺的其他收藏数量也很大,不乏精品,如汉画像石、碑碣,都是古代遗留的艺术精品,如著名的“君车画像石”等。还收藏有石刻佛造像25种。古砖收藏300余件。兵器包括齐、燕、楚、秦、晋等国的兵器60余件。还有一些铜件,如饰品、带钩、车马件、烛台、容器等。陈介祺热衷收藏,涉猎十分广泛,更难得的是,他不只是藏品的拥有者,更是守护者、研究者和传承者。

万印楼陈列室的墙上有一段话:“好名之心不必有,传古之志不可忘。所好所知,只是求一个真,只是要学不厌。”这正是陈介祺一生追求、热爱、研究中华优秀传统文化的真实写照。他以强烈的使命感从事古文物的搜集、整理、收藏、研究,并以拓本、考释、专著、书札等形式把成果传播到整个金石学界。他的研究成果对现代历史学、考古学、古文字学、博物学、印学等多学科的形成,有着突出的贡献。

“北万印,南西泠。”能与吴昌硕为第一任社长的“天下第一名社”西泠印社齐名,足见“万印楼”在金石篆刻界的地位。潍坊被视为金石圣地,“金石之都”的美誉,实至名归。

万印楼位于潍坊市潍城区芙蓉街77号,始建于1850年,为晚清杰出的金石学家、古文字学家陈介祺藏古、对万余方古玺印进行考据和研究的地方。

万印楼是坐东朝西的民房式建筑,为陈介祺当年庋藏金石彝器之处。原建筑规模颇大,至今只保留下了万印楼、主屋及花厅。国画艺术大师刘海粟题写了“万印楼”匾额;书法艺术大师启功题“陈介祺故居陈列馆”匾牌。1992年,万印楼被山东省人民政府公布为省级重点文物保护单位。

万印楼内曾收藏众多古器物,最为著名的有“万印”、“十钟”、毛公鼎等。其中,“万印”为陈介祺竭毕生精力所聚。陈介祺还在此编纂了旷世巨著《十钟山房印举》。他收藏的毛公鼎,被誉为“国宝青铜重器”,鼎内铭文接近五百字,揭开了一段尘封的岁月。它不仅是西周晚期的珍贵文物,更是研究西周历史、政治和文化的重要资料。

万印楼的主人陈介祺(1813年-1884年),字寿卿,号簠斋,晚号海滨病史、齐东陶父,是清代吏部尚书陈官俊之子,潍坊潍城区人。道光二十五年(1845年)进士,官至翰林院编修。居官近十年,涉猎各种文化典籍,对经史、义理、训诂、辞章、音韵等无不钻研,对金石更有特殊爱好。一生著述颇丰,著有《簠斋传古别录》《簠斋藏古目》《簠斋藏古册目并题记》《簠斋吉金录》《十钟山房印举》等。

鲁迅先生说:“论收藏,莫过于潍县的陈介祺。”郭沫若则评价陈介祺是金石界“前无古人,后无来者”的一代宗师。《清史稿》更是称赞陈介祺为金石收藏研究“近代之冠”。他的大量文物和著作,为后人进行历史、文化艺术等方面的研究,提供了可靠的依据。《中国大百科全书·考古学》称他为“清代金石学家中收藏最富的一位”。他也被海内外学术界公推为一代金石学宗师。

“一楼藏万印,古今领风骚。”万印楼的“印”,可以说闻名遐迩,享誉海内外。11月份,2024潍坊陈介祺金石文化周在十笏园文化街区盛大开幕,汇集了当代篆刻精英,开展的千人千印大展活动,把与古为新的文化盛宴推向了高潮。

据史料记载,我国使用印章始于周代,最初的印章称为“玺”。万印楼的“印”,以战国至两汉时期官私印为大宗,陈介祺辟“万印楼”蓄之,达到了古玺印个人收藏之顶峰。在其收藏中,有两方印被称为印中珍品。一方为“淮阳王玺”,被称为中国官印之首,现藏于中国国家博物馆。另一方是被文鼎、龚自珍珍藏过的“婕妤妾娋”玉印,是印中第一位的珍品。据记载,宋代王晋卿收藏后定为汉宫赵飞燕物(后被专家推翻此说法);明代入过严嵩家;清代龚自珍甚至为收藏此印建了“宝燕阁”;后由陈介祺购得,曾将此印置万印之首。

“印篆周秦一万方”,足见收藏之古、数量之多和倾力之心。陈介祺对所藏古印“精选细收,去伪存真,去伪去近”,进行了严格地鉴别,按印式、印材分类,一类一举,“叙姓以韵,同者以钮,回文反文,朱白界道,类中以复别之”。成书《十钟山房印举》,震动了整个金石学界和印学界,被誉为“印谱之冠”“印学之宗”,至今仍然是印学界的传奇。

万印楼收藏的青铜器,器形多样,浑厚凝重,是陈介祺一生非常重要的收藏。特别是毛公鼎、曾伯簠、兮甲盘等,是陈介祺收藏鉴精之珍品。器内众多的铭文,对我们了解古代社会、思想和文化具有重要价值。

陈介祺最为看重的毛公鼎,其出土,可以说是石破天惊。它属于西周晚期青铜器,清道光末年出土于陕西岐山。它大口腹圆,三足双耳,纹饰简洁,朴素端庄,典雅古朴。咸丰二年(1852年)由陈介祺花重金购得收藏。毛公鼎由做器人毛公而得名,是迄今发现的铭文最长的青铜重器。铭文是成熟的西周金文,奇逸飞动,饱满庄重,充满了无与伦比的古典美,可谓稀世珍品。被郭沫若誉为“抵得一篇《尚书》”。现藏于台北故宫博物院。

兮甲盘,也称兮田盘、兮伯盘或伯吉父盘,属于西周晚期青铜器。宋代出土,后由陈介祺收藏。该盘铭文13行133字,书体厚实壮美、风格独特。王国维有言:“此种重器,其足羽翼经史,更在毛公诸鼎之上。”有极重要的文献价值。

“陈侯因资(上次下月)敦”属于东周时期的青铜器,共有铭文8行80字,有关于黄帝最早的记载。首次在青铜器铭文中出现了“高祖黄帝”一词。

天亡簋是西周时期著名的青铜器,又名“大丰簋”“朕簋”。道光二十三年(1843年)在陕西出土,同年由陈介祺收藏。天亡簋是研究西周早期历史的重要文物,同时是西周断代青铜器标准器,有铭文8行78字,记述周武王举行盛大典礼祭祀周文王,是铸器人对周文王父子的颂辞。铭文字形参差错杂,在拙补散乱中显示运动与和谐之美。铭文押韵,是我国韵文最早的表现形式。现藏于中国国家博物馆。

“陈氏十钟”,因陈介祺的收藏而得名。是西周至春秋时期的青铜钟。名为“十钟”实为十一件。取其整数曰“十钟”,由此陈介祺名其书斋曰“十钟山房”。

陈介祺收藏的这些珍贵青铜器,为后人研究古代历史和文化提供了宝贵的实物资料,同时也奠定了他在收藏史上的翘楚地位。

陶文是古人在陶器上刻画的文字符号,有学者指出陶文可能比甲骨文更早。陈介祺是古陶文字最早的发现者、收藏者和有贡献的研究者,是当之无愧的超前古文字史探索者。

清同治十一年(1872年),陈介祺得到了出土于即墨的一件古陶残片,上有文字,通过考证,鉴定为三代古陶文,称其为“黄金不足比其重”,并自号“齐东陶父”,名斋曰“三代古陶轩”,于是开始了对古陶文边收边拓边考释,此举也得到金石同道的充分肯定。古文字学家吴大澂称:“古陶残字与金石并寿,奇文逸体,可补鼎彝款识所不及。”在随后的几年里,陈介祺共收集陶文残片近5000件,并拓印4043纸,编成《簠斋藏陶》《簠斋陶文释存》等。“陶文齐鲁四千种”,便是他广泛收藏的生动写照。他通过研究指出:“古陶文字不外地名、官名、器名、作者、用者姓名与其事其数。”这一结论为陶文研究者指明了方向。陈介祺的陶文收藏与研究至今都有着无可替代的学术意义。他所藏的陶文残片及器物大部分收藏于青岛市博物馆。

封泥的使用最早见于先秦文献。封泥,又称“泥封”,是古代用印的遗迹,即盖有古代印章的干燥坚硬的泥团。它主要用于封缄简牍文书,以防泄密和备检核。陈介祺对封泥的研究是其古文字研究的重要组成部分。先秦两汉魏晋时代,人们以简刻字记事。遣使传信时,把简捆成一束,在绳子打结处用泥封固,加盖官私印,这就是封泥。晋以后,纸张代替了简,封泥渐废。长期以来人们对此无认识,最早发现封泥的是金石学家刘喜海。陈介祺受其启发开始了对封泥的收藏研究,并与古文字学家吴式芬合著了中国首部封泥专著《封泥考略》,录入了两家所藏封泥,并在定名、断代、证史、辨伪等方面做了很多有意义的探索。此后,封泥的历史价值逐渐为人们所认识。研究封泥已经成为现代考古学的重要组成部分,对研究古代官制、地理、文字等有重要的历史价值。

诗人李商隐在诗中提到“一春梦雨常飘瓦”,描绘了雨打屋檐的情景,赋予了瓦当一种诗意的美感。瓦当,作为中国传统屋顶构件,指陶制筒瓦顶端下垂的特定部分,主要功能是防水、排水,保护木结构屋架的檐头,美化建筑。瓦当图案丰富多彩,人物、鸟兽、昆虫、植物无所不包。陈介祺收藏的瓦当主要是秦汉时期的文字瓦当,有900多件。瓦当文以篆隶为主,内容大多是吉祥语,如“长乐未央”“千秋万岁”“与天无极”等,也有的写建筑物名称,其艺术性、学术性类似玺印,有重要的考古价值和审美价值。陈介祺对许多藏品都进行了拓制和考释,这些研究成果收录在《陈簠斋藏瓦当文字》等文献中。

铜镜是古人照容的日常用品,其制作精良、形态美观,背面图纹华丽,铭文丰富,是中国古代青铜艺术文化遗产中的瑰宝。陈介祺收藏的铜镜,镜种丰富,涵盖了从汉代至明代多个时期,贯穿整个铜镜发展史。精品藏品至少200面,自题“二百镜斋”。不仅有不少纪年镜、名品镜,更有至少20面不见任何著录的孤品镜。这些藏镜的铭文书体、纹饰图案、款式造型极其精美,有很高的历史与审美价值。镜上的铭文有很多颇具文采的佳作,从内容到书法艺术,也展现了古代文化的辉煌,是研究古文字的生动素材。

中国的古币又称泉、布等,品种丰富、多姿多彩。收藏研究古币涉及货币史、金石学、古文字学等若干知识。陈介祺收藏的古币、钱范达近千件。数量大、品种全、质量精,有许多珍稀品种。他经常与古币学家李佐贤、刘喜海、鲍康等切磋,交流信息,并写下文稿,阐明了古币学与古文字学之间的关系,以文字判断古币的年代、国别,共同推动了古币学的发展。

书画是古老而又充满生命力的艺术。陈介祺还富藏书画,据他自己罗列所藏,精品真迹有十几种。

陈介祺的其他收藏数量也很大,不乏精品,如汉画像石、碑碣,都是古代遗留的艺术精品,如著名的“君车画像石”等。还收藏有石刻佛造像25种。古砖收藏300余件。兵器包括齐、燕、楚、秦、晋等国的兵器60余件。还有一些铜件,如饰品、带钩、车马件、烛台、容器等。陈介祺热衷收藏,涉猎十分广泛,更难得的是,他不只是藏品的拥有者,更是守护者、研究者和传承者。

万印楼陈列室的墙上有一段话:“好名之心不必有,传古之志不可忘。所好所知,只是求一个真,只是要学不厌。”这正是陈介祺一生追求、热爱、研究中华优秀传统文化的真实写照。他以强烈的使命感从事古文物的搜集、整理、收藏、研究,并以拓本、考释、专著、书札等形式把成果传播到整个金石学界。他的研究成果对现代历史学、考古学、古文字学、博物学、印学等多学科的形成,有着突出的贡献。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20241220/08/Page08-1500.jpg)