05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 四载和平路 潍坊再起航

- * 聆听潍坊的和平与发展之声

06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 史上最贵的一次搬家

- * 寻觅潍博文物中的蛇元素

- *

青州府

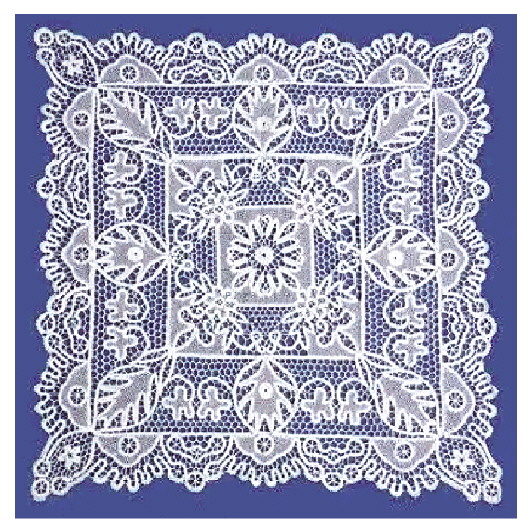

花边大套

棒槌花边原是欧洲传统的手工花边,由编结工艺发展而来。19世纪,欧洲绕线管花边工艺传入山东一带。20世纪,棒槌花边在欧美各国已衰弱,但在中国山东一带却有所发展。据《益都县志》记载,19世纪编织工艺在青州民间已很普遍,“其中尤以花边、发网称著,产品远销欧、美、澳等地”。

棒槌花边技艺是用亚麻布、棉布或混纺布等材料,根据图案设计,在漂白或浅色地布上以手工的方法将花纹部分的经线或纬线抽取露孔,然后加以连缀,形成镂空的装饰花纹图案。地布均由较稀疏的平纹组织构成,以利抽纱绣花。花纹布局是在织物的一角或对角、四周抽出纱条露出孔眼来绣成花纹图案。边形采用手绕圆形卷边。青州府花边大套分满工花边和镶拼花边两种。满工花边也叫满工货,纯以编织工艺制作。以精棉线为原料,全用细线编织,通过平织、隔织、稀织、密织等手法编结造型,整体凸显“透雕”效果,富典雅高贵之感。镶拼花边也叫镶拼货,以编织花边配镶麻布绣花而成,近似“浮雕”效果。

青州府花边的颜色分白和米两种,共有19种针法。整个工艺细密高贵,工艺流程极具观赏性。这些针法主要用木质棒槌演示,这种貌似儿童玩具的棒槌是青州府花边大套的主要生产工具。它一般由几十个小棒槌组成,约有10厘米长,筷子般粗细,一头缠线,一头系一串珠珠(起稳定棒槌和坠线的作用),用多少棒槌视花边的繁简程度而定。一般图案用50对左右,多者可达七八十对,甚至上百对。辅助工具为勾针、“包”、大头针等,原料有棉线、亚麻布等。编织时,妇女们端坐案前,将花边图案置于圆盘形草垫上,将金属别针扎剌在图案的各部位,以固定编结的位置和方向。在棒槌上端缠以棉线,将线头拉出,固定在图纸的一定部位。然后巧运十指,以别针为支点,将棉线进行扭绞、缠结,如魔术师般将几十对棒槌来回拨动,使之上下翻滚,交互穿插,绚丽多姿的花纹图案便随之编结出来。不同的图案要运用不同的编织技法。最后拔去别针,将花边从草垫上取下,经过整烫,便成花边单片。编织青州府花边大套,经常运用的针法有密龙、介花、方结、稀布、密布等,这些针法交替使用,便自然产生了稀密相间、明暗交错的艺术效果。

青州府花边编织要求严格,必须针法统一,绣制质量达到平、齐、匀、活、光、净的标准,其花边织法如下:

1.密龙:首先定好位,所需棒槌为8对。织时四个棒槌为一组,从左到右编织,其中头两个棒槌为主(经线)与其他棒槌交织完成密龙的编织过程。

2.介花:介花多少、棒槌多少,根据图样大小来定。首先挂头,挂头时一对一挂,四个棒槌为一组,每一对棒槌拧三个劲,从中间两个棒槌开始系一个扣,里面的两个棒槌拧三个劲,与其他棒槌系扣,完成交织过程。

3.稀布:首先挂砣,且一对一挂,四个棒槌为一组,从左向右织。(1)第二个棒槌跳到第三个棒槌与第四个棒槌中间;(2)第四个棒槌跳到第三个棒槌位置;(3)第二个棒槌跳入第一个棒槌位置,完成一个交织过程。

4.双稀:首先挂砣,四个棒槌为一组,从左到右,其中第二个棒槌为经线与其他棒槌交织,编织时从左向右或从右向左,每对棒槌拧一个劲,织法与密龙相同。

5.方结:用一个手针引入花边线,所有编织过程都在密龙范围内完成。每个穿结完成。穿结的多少取决于图案大小。

6.关针介花:介花所需棒槌根据图案大小来定,首先挂头,挂头时一对一挂,四个棒槌为一组,每一对各绞三个劲,从中间两个棒槌开始系扣,然后固定一个大头针,用织密龙的方法织,为一个交替过程。

7.辫子:四对棒槌为一组,从左向右织,第二对棒槌跳入第三、四对棒槌之间,第四对棒槌跳入第三对棒槌位置,第二对棒槌跳入第一对棒槌位置,完成一次搭辫子过程。梅花果:先织密龙,织完密龙后用一对棒槌拧成辫子,用大头针固定出梅花果的轮廓,逐渐添棒槌密布,织法同密龙做法一致,用密布的经线拧劲,从右往左拧成辫子作为密铺线,然后勾入梅花果的圆圈上,织双稀,完成一个编织过程。

8.里外关针:织里、外关针时比密龙多加一对棒槌,里关针插针时,插入第二对棒槌里面;外关针插针时,插入第一对棒槌里面。里、外关针用三对棒槌编织而成,织时里面的两对棒槌各拧一个劲,边线拧三个劲。里面织法同密龙织法一致。

青州府花边大套尤其是半成品加工,采用木制棒槌来回交织,双手上下翻飞速度极快,在令人眼花缭乱的过程中,一幅幅精美的图案被编织出来。其编织过程本身就极富艺术感染力,具有较强的生动性、趣味性和观赏性。青州府花边大套,技艺精湛、织工细腻、图案美观、线条流畅、立体感强,同时配有传统的手工绣花,花纹丰富,间有少数掏眼,虚实照应,凸显产品制作的灵活性和层次感,机械制品无可比拟。青州府花边只有白和米两种颜色,素雅高贵,同时融合中西方文化的艺术特性,珠联璧合,雍容华贵,被誉为“抽纱之王”。

(据《潍坊文化遗产·非物质文化遗产卷》)

棒槌花边技艺是用亚麻布、棉布或混纺布等材料,根据图案设计,在漂白或浅色地布上以手工的方法将花纹部分的经线或纬线抽取露孔,然后加以连缀,形成镂空的装饰花纹图案。地布均由较稀疏的平纹组织构成,以利抽纱绣花。花纹布局是在织物的一角或对角、四周抽出纱条露出孔眼来绣成花纹图案。边形采用手绕圆形卷边。青州府花边大套分满工花边和镶拼花边两种。满工花边也叫满工货,纯以编织工艺制作。以精棉线为原料,全用细线编织,通过平织、隔织、稀织、密织等手法编结造型,整体凸显“透雕”效果,富典雅高贵之感。镶拼花边也叫镶拼货,以编织花边配镶麻布绣花而成,近似“浮雕”效果。

青州府花边的颜色分白和米两种,共有19种针法。整个工艺细密高贵,工艺流程极具观赏性。这些针法主要用木质棒槌演示,这种貌似儿童玩具的棒槌是青州府花边大套的主要生产工具。它一般由几十个小棒槌组成,约有10厘米长,筷子般粗细,一头缠线,一头系一串珠珠(起稳定棒槌和坠线的作用),用多少棒槌视花边的繁简程度而定。一般图案用50对左右,多者可达七八十对,甚至上百对。辅助工具为勾针、“包”、大头针等,原料有棉线、亚麻布等。编织时,妇女们端坐案前,将花边图案置于圆盘形草垫上,将金属别针扎剌在图案的各部位,以固定编结的位置和方向。在棒槌上端缠以棉线,将线头拉出,固定在图纸的一定部位。然后巧运十指,以别针为支点,将棉线进行扭绞、缠结,如魔术师般将几十对棒槌来回拨动,使之上下翻滚,交互穿插,绚丽多姿的花纹图案便随之编结出来。不同的图案要运用不同的编织技法。最后拔去别针,将花边从草垫上取下,经过整烫,便成花边单片。编织青州府花边大套,经常运用的针法有密龙、介花、方结、稀布、密布等,这些针法交替使用,便自然产生了稀密相间、明暗交错的艺术效果。

青州府花边编织要求严格,必须针法统一,绣制质量达到平、齐、匀、活、光、净的标准,其花边织法如下:

1.密龙:首先定好位,所需棒槌为8对。织时四个棒槌为一组,从左到右编织,其中头两个棒槌为主(经线)与其他棒槌交织完成密龙的编织过程。

2.介花:介花多少、棒槌多少,根据图样大小来定。首先挂头,挂头时一对一挂,四个棒槌为一组,每一对棒槌拧三个劲,从中间两个棒槌开始系一个扣,里面的两个棒槌拧三个劲,与其他棒槌系扣,完成交织过程。

3.稀布:首先挂砣,且一对一挂,四个棒槌为一组,从左向右织。(1)第二个棒槌跳到第三个棒槌与第四个棒槌中间;(2)第四个棒槌跳到第三个棒槌位置;(3)第二个棒槌跳入第一个棒槌位置,完成一个交织过程。

4.双稀:首先挂砣,四个棒槌为一组,从左到右,其中第二个棒槌为经线与其他棒槌交织,编织时从左向右或从右向左,每对棒槌拧一个劲,织法与密龙相同。

5.方结:用一个手针引入花边线,所有编织过程都在密龙范围内完成。每个穿结完成。穿结的多少取决于图案大小。

6.关针介花:介花所需棒槌根据图案大小来定,首先挂头,挂头时一对一挂,四个棒槌为一组,每一对各绞三个劲,从中间两个棒槌开始系扣,然后固定一个大头针,用织密龙的方法织,为一个交替过程。

7.辫子:四对棒槌为一组,从左向右织,第二对棒槌跳入第三、四对棒槌之间,第四对棒槌跳入第三对棒槌位置,第二对棒槌跳入第一对棒槌位置,完成一次搭辫子过程。梅花果:先织密龙,织完密龙后用一对棒槌拧成辫子,用大头针固定出梅花果的轮廓,逐渐添棒槌密布,织法同密龙做法一致,用密布的经线拧劲,从右往左拧成辫子作为密铺线,然后勾入梅花果的圆圈上,织双稀,完成一个编织过程。

8.里外关针:织里、外关针时比密龙多加一对棒槌,里关针插针时,插入第二对棒槌里面;外关针插针时,插入第一对棒槌里面。里、外关针用三对棒槌编织而成,织时里面的两对棒槌各拧一个劲,边线拧三个劲。里面织法同密龙织法一致。

青州府花边大套尤其是半成品加工,采用木制棒槌来回交织,双手上下翻飞速度极快,在令人眼花缭乱的过程中,一幅幅精美的图案被编织出来。其编织过程本身就极富艺术感染力,具有较强的生动性、趣味性和观赏性。青州府花边大套,技艺精湛、织工细腻、图案美观、线条流畅、立体感强,同时配有传统的手工绣花,花纹丰富,间有少数掏眼,虚实照应,凸显产品制作的灵活性和层次感,机械制品无可比拟。青州府花边只有白和米两种颜色,素雅高贵,同时融合中西方文化的艺术特性,珠联璧合,雍容华贵,被誉为“抽纱之王”。

(据《潍坊文化遗产·非物质文化遗产卷》)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/08/Page08-1500.jpg)