05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 四载和平路 潍坊再起航

- * 聆听潍坊的和平与发展之声

06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 史上最贵的一次搬家

- * 寻觅潍博文物中的蛇元素

- *

青州府

花边大套

◎吴瑞芳 文/图

海岱书院,名字响亮而大气。据《青州教育志》记载:海岱书院位于青州满营西南西店村。原为驻防满营哈副都统年老养憩之所,俗名倭家花园,亦称邬家花园。园阔数亩,房舍八十余间。

改建后的海岱书院东西近百米,南北也近百米长,分前后院。大门外有青砖大影背墙,高台大门的三大间上悬挂着盛昱手书的“海岱书院”和“上马立功,下马立言”匾额各一方,门口两侧栽种着松树,进门后,也是一道大影背墙,同样栽种着松树。往北走,进入院门后的前院,北东西三面都建有房子。沿着鹅卵石甬道再进入一个院门,为后院,同样北东西三面有房子。院内新建、改建讲堂、倒厅、斋舍共99间,可容纳学生四个班,二百余人。西边,原来的花园修建为学生操场,保留了原来的太湖石假山、花木、荷花池等,最醒目的是一株高大的荆树,花开时节,满树紫色的花朵摇曳在风中,暗香浮动。院内花园楼亭、花厅椽柱,都重加修补油漆,焕然一新,办学用具一应俱全,条件相当优越。青州府关于《青州驻防满城创设海岱书院秉折》中也详细记载了当时的盛景。诗人唐松寿游海岱书院后,曾赋诗赞曰:“海岱新名院,凭云旧号楼。松林斜抱好,竹径曲添幽。挹翠茅亭结,临漪水榭留。”

书院首任山长(院长)由旌贤书院山长、教授法小山兼任,光绪十六年(1890年)正式开课,主要接收满族子弟和汉族官家子弟就读。良好的院风教风学风在海岱书院都得到了很好的体现,先后有寿椿、洪固卿、景格、何子振、穆云峰、关恭正、赛沙敦七人从这里考中进士,培养出的举人、秀才更是不计其数,一时间名扬天下,吸引了众多学者和文人前来讲学、论道,他们在各自的领域内有深厚的造诣,拥有丰富的教学经验,为学子们提供了高质量的教育。

光绪二十八年(1902年),海岱书院改为海岱中学堂,由旧学改新学。1909年,为了培养外语和数学人才,海岱书院在青州首先创办了英文专修馆。废除科举之后,毕业学生有的考入山东省高等学堂,有的被推荐出国官费留学,涌现了一大批教育家、建筑学家、地理学家等。

新中国成立后,普通公社区公所在此处办公至1958年。1963年西店完小搬迁至此,分小学部和初中部,1971年改称西店联中,1981年教育改制时,小学、中学先后搬走。从此,承载着丰厚的人文内涵,凝聚了几代人美好回忆的海岱书院,逐渐被需要砖瓦建房的居民拆毁,被叫停时,只剩15间残破不堪的房屋框架。

如今,沧桑寂寞的海岱书院隐匿在重重高楼大厦之间,宛如一位隐士,不问时间纷扰。又如一位饱经沧桑的老者,默默守望着曾经的繁华。

2024年初冬,我怀着期待又忧伤的心情探访了它。

沿西店大街和中街交叉口西行,约两百多米处有一楼房建筑工地,进门后,顺着高低不平的土路往东走近两百米,然后折向北,一片静谧幽冷的小树林进入视野。丛生的树木间全是杂乱的石块和建筑垃圾,没有路。我弯腰低头避让着攲斜横生的树枝,脚踏着磔砾不平的乱石,深一脚浅一脚地在残垣瓦砾间行走了约一百多米,终于在纷乱交织的枝叶间看到了倒塌残破的书院。

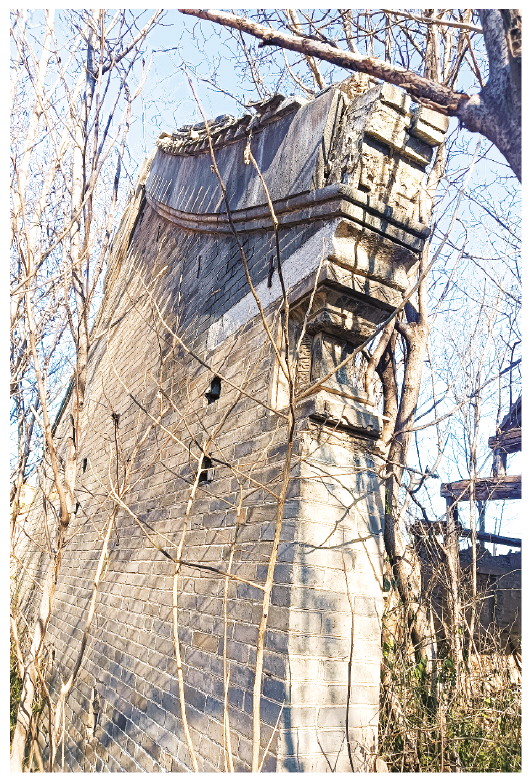

眼前一片断壁颓垣,没有一间房屋的屋顶是完好的,但排列整齐严谨的青砖墙壁、粗大坚固的四梁八柱、鼓型的柱础依旧顽强支撑着残余的屋架,精美绝伦的木刻、石雕装饰依然保留着昔日的风采,默默诉说着过去的故事。

落日的余晖铺洒在这一片曾经传播知识与智慧,留下了丰富文化遗产,如今梁檩落地、杂草丛生的地方,令人心生无限感慨。恍惚间我看到一个个儒雅的身影从身边走过,走向窗明几净的课堂。一双双专注的眼神,闪烁着求知的光芒。一声声抑扬顿挫的读书声此起彼伏,让书院充满了活力和希望。

风过处,缱绻书香,氤氲满院。

海岱书院,名字响亮而大气。据《青州教育志》记载:海岱书院位于青州满营西南西店村。原为驻防满营哈副都统年老养憩之所,俗名倭家花园,亦称邬家花园。园阔数亩,房舍八十余间。

改建后的海岱书院东西近百米,南北也近百米长,分前后院。大门外有青砖大影背墙,高台大门的三大间上悬挂着盛昱手书的“海岱书院”和“上马立功,下马立言”匾额各一方,门口两侧栽种着松树,进门后,也是一道大影背墙,同样栽种着松树。往北走,进入院门后的前院,北东西三面都建有房子。沿着鹅卵石甬道再进入一个院门,为后院,同样北东西三面有房子。院内新建、改建讲堂、倒厅、斋舍共99间,可容纳学生四个班,二百余人。西边,原来的花园修建为学生操场,保留了原来的太湖石假山、花木、荷花池等,最醒目的是一株高大的荆树,花开时节,满树紫色的花朵摇曳在风中,暗香浮动。院内花园楼亭、花厅椽柱,都重加修补油漆,焕然一新,办学用具一应俱全,条件相当优越。青州府关于《青州驻防满城创设海岱书院秉折》中也详细记载了当时的盛景。诗人唐松寿游海岱书院后,曾赋诗赞曰:“海岱新名院,凭云旧号楼。松林斜抱好,竹径曲添幽。挹翠茅亭结,临漪水榭留。”

书院首任山长(院长)由旌贤书院山长、教授法小山兼任,光绪十六年(1890年)正式开课,主要接收满族子弟和汉族官家子弟就读。良好的院风教风学风在海岱书院都得到了很好的体现,先后有寿椿、洪固卿、景格、何子振、穆云峰、关恭正、赛沙敦七人从这里考中进士,培养出的举人、秀才更是不计其数,一时间名扬天下,吸引了众多学者和文人前来讲学、论道,他们在各自的领域内有深厚的造诣,拥有丰富的教学经验,为学子们提供了高质量的教育。

光绪二十八年(1902年),海岱书院改为海岱中学堂,由旧学改新学。1909年,为了培养外语和数学人才,海岱书院在青州首先创办了英文专修馆。废除科举之后,毕业学生有的考入山东省高等学堂,有的被推荐出国官费留学,涌现了一大批教育家、建筑学家、地理学家等。

新中国成立后,普通公社区公所在此处办公至1958年。1963年西店完小搬迁至此,分小学部和初中部,1971年改称西店联中,1981年教育改制时,小学、中学先后搬走。从此,承载着丰厚的人文内涵,凝聚了几代人美好回忆的海岱书院,逐渐被需要砖瓦建房的居民拆毁,被叫停时,只剩15间残破不堪的房屋框架。

如今,沧桑寂寞的海岱书院隐匿在重重高楼大厦之间,宛如一位隐士,不问时间纷扰。又如一位饱经沧桑的老者,默默守望着曾经的繁华。

2024年初冬,我怀着期待又忧伤的心情探访了它。

沿西店大街和中街交叉口西行,约两百多米处有一楼房建筑工地,进门后,顺着高低不平的土路往东走近两百米,然后折向北,一片静谧幽冷的小树林进入视野。丛生的树木间全是杂乱的石块和建筑垃圾,没有路。我弯腰低头避让着攲斜横生的树枝,脚踏着磔砾不平的乱石,深一脚浅一脚地在残垣瓦砾间行走了约一百多米,终于在纷乱交织的枝叶间看到了倒塌残破的书院。

眼前一片断壁颓垣,没有一间房屋的屋顶是完好的,但排列整齐严谨的青砖墙壁、粗大坚固的四梁八柱、鼓型的柱础依旧顽强支撑着残余的屋架,精美绝伦的木刻、石雕装饰依然保留着昔日的风采,默默诉说着过去的故事。

落日的余晖铺洒在这一片曾经传播知识与智慧,留下了丰富文化遗产,如今梁檩落地、杂草丛生的地方,令人心生无限感慨。恍惚间我看到一个个儒雅的身影从身边走过,走向窗明几净的课堂。一双双专注的眼神,闪烁着求知的光芒。一声声抑扬顿挫的读书声此起彼伏,让书院充满了活力和希望。

风过处,缱绻书香,氤氲满院。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250214/08/Page08-1500.jpg)