◎崔斌

许多中国画爱好者,初学画画时喜欢画竹子,只因乍看之下,竹子的画法与构图似乎颇为简易。加之坊间流传着大量画竹口诀,更强化了这种错觉。

比如说画竹竿,有口诀:“画墨竹,先立竿。使中锋,如写篆。中间提,两头按。节节出,断中连。两节处,留节眼。中渐长,根梢短。只弯节,不弯竿。逆锋上,势冲天。”

画竹叶,也有口诀:“墨宜饱,勿滞粘。近者浓,远则淡。运指力,腕臂悬。下笔快,莫迟缓。起笔圆,收笔尖。用力处,叶中间。用中锋,叶浑厚。用侧锋,叶劲险。忌柳长,忌桃短。”

为了更形象地说明叶子的形状,前辈们还有说法:“一叶仰,如弯月。二叶仰,鱼尾般。三叶仰,如飞雁。相交错,成一片……”画几片叶子,怎么画,都有章可循。

枝干要组合起来,不是随便的,有技法;还有怎么摆布枝节,如何恰当构图,都有现成的画竹规则。似乎有了这些助力,加上勤能补拙的理念,画竹也不是什么难事,可以水到渠成了。

但看似简单的其实最难。往往是“一看就会,一学就废”,多数人突破不了基础的一关,更难说技艺精进、登堂入室了。正因画竹之难,在我们眼前的古代名家的画竹之作就显得弥足珍贵。

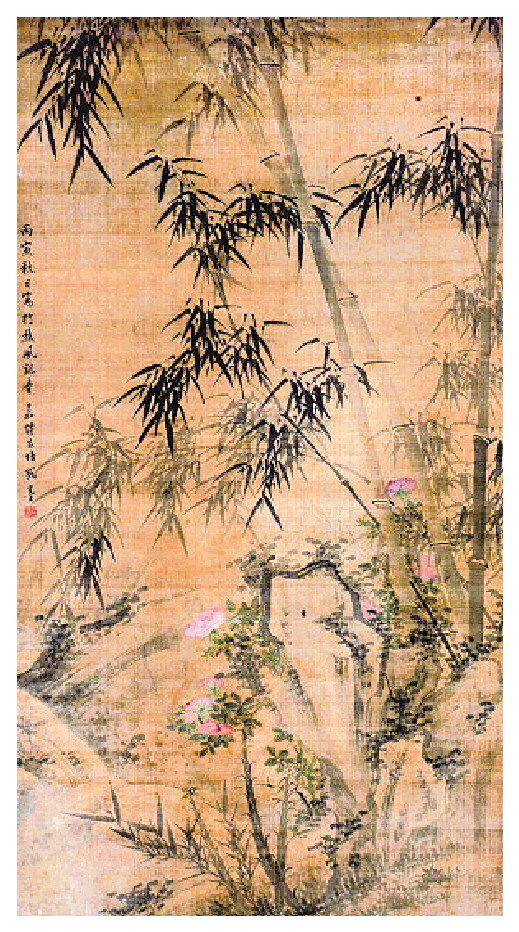

青州博物馆所藏清代吕培《雨竹图》,纸本,设色。纵166厘米,横87厘米。画面下方山石耸立,坡间有刚穿出地面的竹笋、苔草,石缝、坡间生长着鲜花,红花绿叶衬在其中,表现出花木葱茏、欣欣向荣的气象。

山石的描绘自然流畅,起伏有致,雨中的花朵更是以鲜明的对比,展现出旺盛的生命力。画面整体采用浅色调渲染,竹子以焦墨和花青描绘,竹叶的浓淡层次分明。

竹笋、花草错落有致,疏密相间。右侧有一劲竹挺拔向上,向着画面外延展,一棵细竹则在风雨中多姿摇曳,竹枝、竹叶浓淡相间,花、草、竹、石巧妙组合,展现了在天雨沐浴中各种枝叶的淋雨形态。

画左侧有落款“丙寅秋日写于樵风谿堂,荔帷吕培戏墨”,下钤“臣培”章。《雨竹图》为清代吕培所作。吕培,广东顺德人,工诗、赋、篆、隶,精摹印,又善画,清嘉庆二十四年(1819年)举人,“一生嗜酒,醉后作兰竹,顷刻百十纸”。

吕培画雨竹,以竹叶的动态变化和墨色的浓淡来表现淋雨的场景,坚劲的竹竿与在风雨之中摇动的竹叶形成动静的强烈对比,这也是借竹子不怕狂风暴雨、坚韧不拔的君子之风来自喻。

那么,问题来了。《雨竹图》表现的到底是什么季节?

画上有竹笋,竹笋多在春季萌发,少数耐寒品种可于冬季或秋季出笋,若气候异常,温暖多雨时或二次发笋。所以,单靠是否有竹笋难以断定季节。

好在还有落款,上面写的是“丙寅秋日写”,仿佛是给了一个交代。如果落款和创作作品的季节一致,有两种情况:一是这是写生或即景创作,比如题目是“秋日红叶”,落款“壬寅秋月”,这时两相一致;二是为了特定节气或节日所作,如“寒江独钓图”题款“冬月”,也是一样的。

可是,还有画面和季节不同的可能。古代画家有补题或追忆的,如根据记忆作画“春日山水”,却题款“甲辰夏”。还有将画面的季节跟题款时间有意错位的,如在秋景上题写“春月”,表达时光流逝的情感。还有种情况是作品送人或被人收藏后,求画者要求给题上特定时间,如冬日作画题写“春月”,或按照求画者的生辰题写。《雨竹图》上的时间应约而写也是可能的。

况且,文人画的传统是重意境而轻写实,季节并不是硬性要求。吕培性情豪放,“醉后作兰竹,顷刻百十纸”,这样的创作现场,画面的季节概念是微乎其微了。“吕培戏墨”签名,印证了作品或作于酒酣之际。《雨竹图》的季节问题终究还是无解,却不重要了。

古人画竹,不仅仅是画竹。在竹影婆娑的画面上,还有丰富的题材和表现。

竹边往往有石相伴。

元代顾安的《幽篁秀石图》,湖石危立,玲珑剔透,石后丛竹林立,竹竿瘦劲,竹叶上仰,绰约多姿,更有稚笋数双,穿插丛竹间。

元代王蒙的《竹石图》,绘丛竹和坡石,竹子枝叶疏落,坡石皴笔短促而苍劲。疏竹布于左上方,坡石居下,中间的空白处以楷书诗题相连。

茂林修竹,动植物在一起,画面更加有趣。

北宋赵昌的《竹虫图》以细腻的笔法和鲜丽的赋彩,写实地描绘出竹子以及周围的野瓜、蝴蝶、蜻蜓等植物和昆虫。

明代林良的《秋树聚禽图》,一群鸟雀栖于树和竹丛之间。以粗笔浓墨画树的主干和一群寒鸦;又以放笔淡墨画竹子和小雀。竹影清淡,已成背景。

明代画家吕端俊的《竹雀图》,图中竹竿粗壮挺拔,竹叶茂密成荫,一群麻雀活动于丛竹中,为竹林静中增喧。

有了人物的进入,竹图更有了无尽的活力。

南宋梁楷的《六祖截竹图》,描绘了一老者蹲在那里,他左手扶着一根竹子,右手挥刀,正在专心致志地伐竹。寥寥几笔,勾画出人物的生动神态,用笔老辣而又简括,气势非凡。

吴昌硕的《竹林七贤图》,水墨酣畅淋漓。竹林深处水涓涓,七位贤士畅游山林间。

明代陆治的《竹林长夏图》,呈现的是江南夏景,画中一高士悠闲自得地静坐于竹林中纳凉消夏,旁有一小童烹茶相侍,与奇峰嶙峋、竹林深深、涧溪蜿蜒的背景呼应,尤显境界清旷幽静。

在一幅幅古代名家的竹画佳作中,我们看到了竹子被赋予的万千姿态与深刻内涵。它既是自然生灵,于山水间演绎四季更迭、生机蓬勃;也是艺术载体,承载着画家们的精湛技艺与奇思妙想;更是精神象征,诉说着古人对坚韧、高洁、清雅等品格的不懈追求。他们借竹抒情,我们因画悟意。中国画中的竹文化,涵养着一代代人的精神世界,历经岁月,愈显光华。

许多中国画爱好者,初学画画时喜欢画竹子,只因乍看之下,竹子的画法与构图似乎颇为简易。加之坊间流传着大量画竹口诀,更强化了这种错觉。

比如说画竹竿,有口诀:“画墨竹,先立竿。使中锋,如写篆。中间提,两头按。节节出,断中连。两节处,留节眼。中渐长,根梢短。只弯节,不弯竿。逆锋上,势冲天。”

画竹叶,也有口诀:“墨宜饱,勿滞粘。近者浓,远则淡。运指力,腕臂悬。下笔快,莫迟缓。起笔圆,收笔尖。用力处,叶中间。用中锋,叶浑厚。用侧锋,叶劲险。忌柳长,忌桃短。”

为了更形象地说明叶子的形状,前辈们还有说法:“一叶仰,如弯月。二叶仰,鱼尾般。三叶仰,如飞雁。相交错,成一片……”画几片叶子,怎么画,都有章可循。

枝干要组合起来,不是随便的,有技法;还有怎么摆布枝节,如何恰当构图,都有现成的画竹规则。似乎有了这些助力,加上勤能补拙的理念,画竹也不是什么难事,可以水到渠成了。

但看似简单的其实最难。往往是“一看就会,一学就废”,多数人突破不了基础的一关,更难说技艺精进、登堂入室了。正因画竹之难,在我们眼前的古代名家的画竹之作就显得弥足珍贵。

青州博物馆所藏清代吕培《雨竹图》,纸本,设色。纵166厘米,横87厘米。画面下方山石耸立,坡间有刚穿出地面的竹笋、苔草,石缝、坡间生长着鲜花,红花绿叶衬在其中,表现出花木葱茏、欣欣向荣的气象。

山石的描绘自然流畅,起伏有致,雨中的花朵更是以鲜明的对比,展现出旺盛的生命力。画面整体采用浅色调渲染,竹子以焦墨和花青描绘,竹叶的浓淡层次分明。

竹笋、花草错落有致,疏密相间。右侧有一劲竹挺拔向上,向着画面外延展,一棵细竹则在风雨中多姿摇曳,竹枝、竹叶浓淡相间,花、草、竹、石巧妙组合,展现了在天雨沐浴中各种枝叶的淋雨形态。

画左侧有落款“丙寅秋日写于樵风谿堂,荔帷吕培戏墨”,下钤“臣培”章。《雨竹图》为清代吕培所作。吕培,广东顺德人,工诗、赋、篆、隶,精摹印,又善画,清嘉庆二十四年(1819年)举人,“一生嗜酒,醉后作兰竹,顷刻百十纸”。

吕培画雨竹,以竹叶的动态变化和墨色的浓淡来表现淋雨的场景,坚劲的竹竿与在风雨之中摇动的竹叶形成动静的强烈对比,这也是借竹子不怕狂风暴雨、坚韧不拔的君子之风来自喻。

那么,问题来了。《雨竹图》表现的到底是什么季节?

画上有竹笋,竹笋多在春季萌发,少数耐寒品种可于冬季或秋季出笋,若气候异常,温暖多雨时或二次发笋。所以,单靠是否有竹笋难以断定季节。

好在还有落款,上面写的是“丙寅秋日写”,仿佛是给了一个交代。如果落款和创作作品的季节一致,有两种情况:一是这是写生或即景创作,比如题目是“秋日红叶”,落款“壬寅秋月”,这时两相一致;二是为了特定节气或节日所作,如“寒江独钓图”题款“冬月”,也是一样的。

可是,还有画面和季节不同的可能。古代画家有补题或追忆的,如根据记忆作画“春日山水”,却题款“甲辰夏”。还有将画面的季节跟题款时间有意错位的,如在秋景上题写“春月”,表达时光流逝的情感。还有种情况是作品送人或被人收藏后,求画者要求给题上特定时间,如冬日作画题写“春月”,或按照求画者的生辰题写。《雨竹图》上的时间应约而写也是可能的。

况且,文人画的传统是重意境而轻写实,季节并不是硬性要求。吕培性情豪放,“醉后作兰竹,顷刻百十纸”,这样的创作现场,画面的季节概念是微乎其微了。“吕培戏墨”签名,印证了作品或作于酒酣之际。《雨竹图》的季节问题终究还是无解,却不重要了。

古人画竹,不仅仅是画竹。在竹影婆娑的画面上,还有丰富的题材和表现。

竹边往往有石相伴。

元代顾安的《幽篁秀石图》,湖石危立,玲珑剔透,石后丛竹林立,竹竿瘦劲,竹叶上仰,绰约多姿,更有稚笋数双,穿插丛竹间。

元代王蒙的《竹石图》,绘丛竹和坡石,竹子枝叶疏落,坡石皴笔短促而苍劲。疏竹布于左上方,坡石居下,中间的空白处以楷书诗题相连。

茂林修竹,动植物在一起,画面更加有趣。

北宋赵昌的《竹虫图》以细腻的笔法和鲜丽的赋彩,写实地描绘出竹子以及周围的野瓜、蝴蝶、蜻蜓等植物和昆虫。

明代林良的《秋树聚禽图》,一群鸟雀栖于树和竹丛之间。以粗笔浓墨画树的主干和一群寒鸦;又以放笔淡墨画竹子和小雀。竹影清淡,已成背景。

明代画家吕端俊的《竹雀图》,图中竹竿粗壮挺拔,竹叶茂密成荫,一群麻雀活动于丛竹中,为竹林静中增喧。

有了人物的进入,竹图更有了无尽的活力。

南宋梁楷的《六祖截竹图》,描绘了一老者蹲在那里,他左手扶着一根竹子,右手挥刀,正在专心致志地伐竹。寥寥几笔,勾画出人物的生动神态,用笔老辣而又简括,气势非凡。

吴昌硕的《竹林七贤图》,水墨酣畅淋漓。竹林深处水涓涓,七位贤士畅游山林间。

明代陆治的《竹林长夏图》,呈现的是江南夏景,画中一高士悠闲自得地静坐于竹林中纳凉消夏,旁有一小童烹茶相侍,与奇峰嶙峋、竹林深深、涧溪蜿蜒的背景呼应,尤显境界清旷幽静。

在一幅幅古代名家的竹画佳作中,我们看到了竹子被赋予的万千姿态与深刻内涵。它既是自然生灵,于山水间演绎四季更迭、生机蓬勃;也是艺术载体,承载着画家们的精湛技艺与奇思妙想;更是精神象征,诉说着古人对坚韧、高洁、清雅等品格的不懈追求。他们借竹抒情,我们因画悟意。中国画中的竹文化,涵养着一代代人的精神世界,历经岁月,愈显光华。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250411/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250411/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250411/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250411/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250411/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250411/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250411/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250411/08/Page08-1500.jpg)