◎高文 闫振鹏 孙瑞荣

人无德不立,国无德不兴。自古以来,讲求政德是为官从政的重要标准。清代潍县知县郑板桥,就是历史上最为家喻户晓的政德典范。

习近平总书记指出:“清代郑板桥,以画家、文学家著称于世,长期在河南范县、山东潍县担任知县。他重视农桑、赈济灾民,案无留牍、室无贿赂、清正廉明,深得百姓拥戴,其诗句‘衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情’,成为千古流传的爱民心声。”他多次引用郑板桥的这首诗,激励党员干部树牢正确政绩观,为官一任、造福一方,充分肯定并高度认可郑板桥的为民情怀、为政之德。

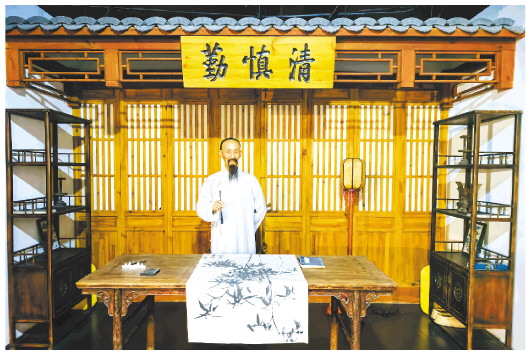

郑板桥1746年任山东潍县知县,秉持“得志,泽加于民”的初心,以“七载春风在潍县”的勤勉政声,在潍坊大地写下“为民、勤政、清廉、担当”的政德篇章。近年来,潍坊市潍城区在清代潍县县衙旧址建起郑板桥政德教育馆、郑板桥纪念馆,不断丰富和优化主题内容,打造激励党员干部锤炼党性、涵养政德、为民勤政、担当作为的重要教育平台。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育以来,省内外前来参观学习的各级党员干部络绎不绝。

正确政绩观,是为政之德、从政之道、施政之要。习近平总书记强调:“领导干部要讲政德。政德是整个社会道德建设的风向标。立政德,就要明大德、守公德、严私德。”深入挖掘郑板桥勤政为民的品格内涵,传承弘扬郑板桥廉洁奉公的政德精神,对于教育引导各级党员干部树立和践行正确政绩观,具有重要的理论价值和实践意义。

一、郑板桥政德故事蕴含的政绩观

郑板桥,原名郑燮,号板桥,江苏兴化人。“扬州八怪”的主要代表,以诗、书、画“三绝”闻名于世。他出身贫寒,自幼饱读诗书,历经二十余年的科考之路,44岁中进士,候官六年,终于在知天命之年官放七品,在范县、潍县任知县十二年。为政期间,始终怀揣“得志,泽加于民”的政治抱负和“修身、齐家、治国、平天下”的人生理想,勤政廉明,爱民如子。尤其在潍县七年,板桥字养生民,与民休息,置个人得失于不顾;经世济民,敢于担当,救民于倒悬,深得百姓爱戴。板桥离开潍县的时候,百姓遮道挽留,家家画像以祀,并自发于潍城海岛寺为郑板桥建立了生祠。郑板桥为民、勤政、清廉、担当的政德故事世代流芳,《清史列传·郑燮传》称:“有循吏之目”。

(一)为民情怀:“一枝一叶总关情”

乾隆十一年,郑板桥调任山东潍县知县。潍县原本是繁华大邑,但因连年灾荒,百姓流离失所,民不聊生,饿殍遍野。郑板桥多措并举,千方百计救民度荒,并先后以百姓的视角创作了《逃荒行》《还家行》等写实诗作,为百姓骨肉分离、家破人亡痛哭流涕,抒发自己“恨不得填漫了普天饥债”的善良愿望。

一个不寐的夜晚,郑板桥在县衙书斋内,忽然听到窗外几杆疏竹在冷雨凄风中细碎作响,正像是处于灾荒之中的百姓因饥寒交迫而痛苦的呻吟声。他坐卧不安,心绪难宁,提笔展纸写下“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”(《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》),翰墨淋漓间,一幅《墨竹图》诗书画叙事,郑板桥与百姓痛痒相关的情怀溢于言表并跃然纸上。这首政德教育名作,表达了郑板桥尽管只是一个区区七品县官,却始终把百姓安危冷暖牢记心间,真切为百姓着想,时刻救民于水火的为民情怀。

为了解决百姓的温饱问题,郑板桥在打开官仓赈灾的同时,积极动员当地富商大户捐粮捐款。他戴着斗笠,穿着草鞋,亲自走访城中富户,劝说他们伸出援手,帮助受灾百姓。首富张百万起初百般推诿,郑板桥坐在张家大堂不走了,一日三餐只吃自带的咸菜窝头。三天后,张百万终于松口:“大人如此爱民,张某愿捐粮千石。”

在他的努力下,一些富户纷纷响应,捐出了粮食和财物。他创新性采用以工代赈的方式,组织百姓参与修筑城墙、疏浚河道等工程建设,让百姓通过辛勤劳动获取报酬,从而换取维持生计的食物,同时极大地改善了当地的基础设施条件。在整个救灾过程中,郑板桥始终坚守公平公正的原则,亲自监督救灾物资的发放,确保每一位受灾百姓都能及时、足额地得到救助,坚决杜绝贪污腐败现象的发生。

郑板桥任职潍县七年,却有五年旱灾、水灾、蝗灾不断,救灾成了郑板桥主持潍县政事的重要任务。他与百姓同甘共苦,吃住在简陋的住所,深入百姓之中微服私访,了解百姓疾苦心声,为百姓排忧解难。正如他所言:“天地间第一等人,只有农夫。”他提笔“准给粥”字条让灾民进粥厂领粥,摆下一口“朝天锅”在大集上接济百姓,巧解穷人家“缺一(衣)少十(食)”对联安排年关扶贫,赴潍北禹王台勘灾防海水倒浸……近三百年来,数不清多少故事在民间口口相传,讲述着郑板桥视民如伤、爱民如子的赤诚情怀。

(二)勤政作风:“芒鞋问俗入林深”

郑板桥力主消除县衙弊政,破旧立新。清代曾衍东《小豆棚》记载,郑板桥“署中墙壁悉令人挖孔百十,以通于街”,打开百姓与县衙的阻塞,让民情畅通,政务公开,反映出他办案磊落、兴利除弊的勤政思想。

在封建时代的官场生态中,“县太爷出行,衙役喝道”曾是标配的权威象征。郑板桥却十分反感,他在《喝道》诗中写道:“喝道排衙懒不禁,芒鞋问俗入林深。”他选择“芒鞋草履”深入民间,更以“桥”字灯笼自喻,把办公地点搬出衙门办公,走进田间地头、村街里巷、农村集市,与农民、商人、手工艺人等各行各业的人交流。雨天访贫户、雪天访孤寡、平日访商贾,“芒鞋问俗”工作法,让执政有据;面对潍县水患,他不像以前那样修筑高台庙宇,而是带领百姓疏浚河道、修筑堤坝,如他在《治潍记》中所写“治水之道,在因势利导”,让为政有方。

在潍县任职期间,郑板桥走遍了潍县的120多个村庄,小本子记满了三十多本,上面有谁家的孩子该上学了,谁家的老人没人照顾,谁家的地该种什么庄稼。离任时,他把这些本子留给了继任县令,说:“这些都是潍县的实情,你照着做,百姓会念你的好。”

郑板桥的案几上,永远没有积压的公文。他说:“今天的事拖到明天,百姓就要多受一天苦。”有一次他得了风寒,郎中让他卧床休息,可他仍坚持批阅公文,逐字逐句地研读,反复权衡,实在撑不住了,就趴在桌上歇一会儿。妻子心疼地说:“你都五十多岁了,何必这么拼命?”他叹道:“我多歇一刻,百姓可能就多一分难。”

潍县历来文风昌盛、崇德尚教。郑板桥知潍县期间,极力提倡文教,惜才爱才,发现优秀人才,不吝解囊相助。据潍县县志记载,一天晚上,郑板桥微服出县衙散步,到东关韩家涯时,听闻琅琅书声从茅草屋传出,经询问得知是当地贫寒书生韩梦周,十分同情,遂解囊相助其攻读,鼓励他参加科举考试。韩梦周于乾隆十七年(1752年)中举人,二十三年中进士,曾任安徽来安县令,后成为理学大儒,返乡主讲麓台书院,泽被后学。

为保潍县一邑文风兴盛、社会安定,待潍县丰年,郑板桥带头捐资,倡修潍县文昌阁、状元桥、潍县城墙,新修城隍庙。修潍县城墙期间,为号召大户认领修城费用,他率先拿出自己将近半年的薪水,捐修80尺城墙,为各户捐修之最。

随着年景转好,施政清明,潍县城日渐商贾繁盛,百姓安居乐业,郑板桥在《潍县竹枝词》中记录下当时真实的情景:“三更灯火不曾收,玉脍金齑满市楼。云外清歌花外笛,潍州原是小苏州。”郑板桥的勤政之德在潍上也传为美谈。

(三)清廉品质:“囊橐萧萧两袖寒”

郑板桥在范县、潍县为官十二载,光明磊落,一身正气,不贪不占,节衣缩食,甘受清贫,被百姓亲切地称为“郑青天”。

他骑毛驴携书琴赴任,留下“走驴上任”的美誉,离任时两袖空空。乾隆十八年(1753年),辞官回乡时脚上只穿了一双布袜,连鞋子都没有,自己作赠别诗《予告归里画竹别潍县绅士民》:“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。”这首诗表现郑板桥弃官而去、归里之时两袖清风,一贫如洗,以及那份从容洒脱的心情,将郑板桥超凡不俗的志趣和清高清贫的个性,表现得淋漓尽致,是他为政清正廉明的真实写照。

郑板桥以“清瘦竹”自喻,安于清贫操守、清高气节。他的清廉,在潍县是出了名的。初到潍县时,有人送来“见面礼”:绸缎十匹、白银百两。郑板桥让衙役原封不动退回,并贴出告示:“凡送礼者,恕不接见。”有个想偷税漏税的盐商,夜里揣着金子来到县衙行贿,被郑板桥喝令“滚出去”。那盐商不死心,又托郑板桥的远房亲戚说情,结果亲戚被他一顿训斥:“你若再提此事,休怪我不认你这个亲戚!”

在潍期间,无论是上级官员还是当地的富商大户,向他送礼,郑板桥都一概谢绝。他曾明确表示:“作官者,必使下民受实惠,而服役者,亦无白费之钱。”相反,他时常将自己的薪俸分散给需要的贫苦百姓,而自己的生活却十分拮据。

他认为“天地万物之事”重于“一身一家之事”。在潍县倡修城墙的工程中,郑板桥负责工程的监督和管理工作。这项工程涉及大量的资金和物资,但他始终坚守廉洁底线,一钱一物概不经手,坚决防止贪污腐败现象的发生。他的清正廉洁之举,不仅为工程的顺利进行提供了保障,也为广大官员树立了榜样。

郑板桥离任时,百姓都来送行,他还怕给百姓添麻烦,特意嘱咐衙役不要声张,天没亮就出发了。岂料转过县衙前十字街口,老百姓已经挤满了大街。原来潍县百姓早得到消息,自发前来挽留,难以割舍。有人送鸡蛋,有人送布鞋,郑板桥一一婉拒。人们望着他携一头毛驴、一担行李和一名书童远行的背影,久久伫立不肯离去。

归里后的郑板桥清贫度日,连女儿出嫁也仅以一幅兰花题诗画作为嫁妆。后来郑板桥在扬州鬻书卖画为生,并写诗自嘲“宦海归来两袖空,逢人卖竹画清风”,晚年无钱置墓地,就与祖坟葬在了一起。后来有人挖开此墓,想有所收获,岂料墓中除了几块朽骨,仅有一只内盛纸灰的瓦罐,上面盖有一块罗地砖,刻着“扬州八怪郑燮之柩”,这就是为官十二年的郑板桥毕生全部家当!这份清贫坚守,这份君子风骨,历代官员几人能与之比肩?

(四)担当风骨:“咬定青山不放松”

郑板桥是封建官场的一股清流。他以“橄榄轩主人”自称,借橄榄苦尽甘来的滋味,用特有的语言艺术和诗词表达,无情揭露社会丑恶现象,抨击各种不公,他的七言绝句《竹石》,“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,借物喻人,表达自己不随波逐流的思想,体现出他意志坚定、正气浩然的民生担当,无私无畏、襟怀坦荡的为政风骨。

郑板桥极其痛恨那些对百姓疾苦视而不见的封建官吏。当时潍县由于连续五年遭受自然灾害,出现“岁连歉,人相食,斗粟值钱千百”的情形。郑板桥在《潍县竹枝词》中用“博进已赊三十万,青楼犹伴美人眠”“呼卢一夜烧红蜡,割尽膏腴不挂心”“惭愧他州兼异县,救灾循吏几封书”等诗句鞭挞了一些封建官吏只爱吃喝玩乐、丝毫不关心民生疾苦的现实情境。

在潍坊家喻户晓的“开仓放粮”故事,尤见郑板桥为政之担当风骨。面对潍县百姓卖儿鬻女、哀鸿遍野,郑板桥多次向上级官府请求开仓赈灾未果。他冒着丢官和杀头的危险,毅然决定放粮赈济。县丞和典吏劝他,私自开仓放粮犯刀剐之罪,最好等批复后再做打算。郑板桥生气地说,都什么时候了,光等辗转申报,老百姓都饿死了。郑板桥一语掷地有声:“有谴,我任之。”一举救活潍县万余百姓。作为一名封建官吏,冒着极大的政治风险,置个人安危于不顾,救灾民于倒悬,确是惊世骇俗、惠及黎民的担当壮举。民生为天,可歌可泣!

乾隆十六年,朝廷要从潍县征调一批民工去修黄河大堤,期限紧迫。按惯例,民工的口粮要由地方承担,可当时潍县刚遭过灾,百姓根本拿不出粮食。上级官员催得紧,说“误了工期要治罪”。郑板桥却回了一封公文:“潍县百姓刚从鬼门关爬回来,若再逼他们,恐生民变。工期若误,罪在郑燮一人。”他一面顶住上级的压力,一面想办法。最终,他说服了黄河大堤的总督办,让民工们自带工具,以工具折算部分口粮,剩下的由他出面赊账,等来年秋收再还。总督办后来对人说:“郑板桥这骨头,比黄河大堤还硬。”

他在潍县任职期间,敢于打击地方恶势力,维护社会的公平正义。对于那些为非作歹、欺压百姓的恶霸,他毫不留情地进行惩处。痛打、监禁“北海霸王”黄太梁,为民除恶;严惩横行乡里、欺压卖粥老人的地痞恶棍,保民安宁……他的做法得到了百姓的热烈拥护,也让地方恶势力闻风丧胆。民间还流传着他吟蟹讽刺捐官、“敬”竹题词戏州官、吟泉讽贪、题匾惩奸商等诸多故事,反映了郑板桥作为一名清正官员心怀社稷民生的为政担当。

二、郑板桥对新时代加强党员领导干部政德建设的启示

政德故事流芳,清风瘦竹为鉴。2018年6月,习近平总书记到山东视察时强调:“做民生工作,首先要有为民情怀。我经常提到郑板桥的诗句‘衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情’。现在,潍坊街头的名小吃——朝天锅,据说就是郑板桥关心百姓疾苦的杰作。”郑板桥的政德思想是源远流长的中华优秀传统政德文化的一部分,所蕴含的政绩观为新时代党员领导干部的政德教育提供了有益的借鉴和启示。

(一)汲取精神滋养,坚定政治信念

党的十八大以来,习近平总书记先后在中央党校第一期县委书记研修班学员座谈会、庆祝改革开放40周年大会、中国共产党第二十次全国代表大会等多个场合,引用郑板桥的“咬定青山不放松”“一枝一叶总关情”等诗句激励广大党员干部勤政为民。这两句诗是郑板桥政德思想的精髓。各级党员领导干部要汲取其中的精神营养,保持坚不可摧的政治定力,坚定矢志不渝的理想信念,锤炼清正廉洁的政治品格,涵养心系百姓的赤子情怀,坚持以人民为中心的发展思想,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。新时代加强领导干部政德建设,应当以习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述为基本遵循,借鉴中华优秀传统政德文化的思想精华,做好创造性转化创新性发展。

(二)厚植为民情怀,践行初心使命

郑板桥“一枝一叶总关情”的为民情怀,深刻体现了他对人民的深厚感情和强烈的责任感。群众利益无小事。新时代党员干部应时刻牢记为人民服务的根本宗旨,学习郑板桥的民本思想和为民情怀,充分认识到当前经济发展中的问题是政绩,急群众所急、解群众所难更是政绩。要始终站稳人民立场,走好群众路线,坚持在发展中保障和改善民生,切实解决好就业、医疗、养老、住房等人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。全方位了解群众所思所想、所愿所盼,从群众需求出发,把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好,真正做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

(三)发扬实干精神,提升工作效能

郑板桥“案无留牍”的勤政作风,为党员干部树立了真抓实干的榜样。当前,改革发展稳定任务之艰巨繁重前所未有,广大党员干部要树立正确的政绩观,坚决反对形式主义、官僚主义,不做表面文章,不搞花架子。要在能力提升上“下真功”,练就破解难题的“硬本领”,让实干有方向、有方法、有成效。要深入基层调研,把“一线工作法”贯穿始终,多到田间地头、项目现场、群众家中听真话、察实情,从实践中找思路、拿举措,用脚步丈量民情,用实干回应民盼,让工作成效经得起历史和人民的检验。

(四)严守纪律规矩,保持廉洁本色

郑板桥“囊橐萧萧两袖寒”的清廉品质,是党员干部廉洁从政的典范。党员领导干部要甘于清贫、乐得清苦。自觉遵守廉洁自律的各项规定,时刻铭记清廉是立身之本、从政之基。正如习近平总书记反复强调的“当官就不要发财,发财就不要当官。”要将作风建设融入日常工作、贯穿于干事创业的全过程,对权力怀有平常之心、戒惧之意,做到心有所畏、言有所戒、行有所止。要坚决抵制各种诱惑,以郑板桥的清廉风范时刻勉励、警醒自己,锤炼实干作风、创造扎实政绩,始终做到廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。

(五)增强担当意识,勇于攻坚克难

郑板桥“咬定青山不放松”的担当精神,激励着党员干部在面对困难和挑战时,要敢于挺身而出,勇于承担责任。党员领导干部是干事创业的领头羊、群众共富的带路人。要拿出郑板桥“咬定青山不放松”的担当精神,敢于啃硬骨头,敢于涉险滩,在关键时刻冲得上、顶得住,以实际行动诠释对党的忠诚、对人民的负责。要勇于创新,敢于突破传统思维的束缚,积极探索解决问题的新思路、新方法,为推动党和国家事业发展贡献自己的力量。

三、让板桥清风常驻心间—党员领导干部树立正确政绩观的实践路径

在全面从严治党向纵深推进的今天,郑板桥“咬定青山不放松”的坚定信念,“一枝一叶总关情”的赤子之心,“囊橐萧萧两袖寒”的清廉自守,穿越近三百年风雨,仍为新时代党员干部立起一面明镜。作为郑板桥的主要从政地,潍城区积淀了深厚的政德文化资源。近年来,潍城区深入挖掘郑板桥政德文化的新时代内涵,在中华优秀传统政德文化创造性转化、创新性发展方面做了大量基础性工作。我们要充分利用,从郑板桥政德故事中汲取智慧,让正确政绩观在每一位党员干部心中生根发芽、开花结果。

(一)加强思想教育,筑牢正确政绩观的思想根基

引导党员领导干部树立正确政绩观,必须加强思想教育。把学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述作为必修课,通过开展系统的理论学习和教育培训,让党员干部深刻理解党的宗旨和初心使命。从中华优秀传统政德文化中汲取精神滋养,知古鉴今、以史资政、推陈出新,通过创造性转化、创新性发展,使党员干部牢固树立以人民为中心的发展思想,深刻认识到为民造福是最大政绩,从而自觉将正确政绩观内化于心、外化于行。潍城区通过区委理论学习中心组集中学习、“潍城政德讲堂”等形式,教育引导党员领导干部涵养为政之德。聘请专家学者从“为民、勤政、清廉、担当”四个维度对郑板桥政绩观进行深入阐释,研讨探寻“一枝一叶总关情”民本思想与“以人民为中心”发展思想的内在一致性。建设郑板桥政德教育馆和郑板桥纪念馆,融合平面展示与现代传媒技术,系统展现郑板桥的为民情怀、政德内涵及艺术成就等,已累计接待各类参观学习团队3900余批次、学员7万余人次。

(二)强化组织保障,完善政德建设考核机制

强化组织保障与完善考核机制是推动政德建设落到实处的重要支撑。一是要在党委的领导下,由组织部门牵头,列出具体行为标准,制定与社会主义核心价值观相契合的政德修养规范体系。二是要将考核结果与干部的选拔任用、奖惩激励等挂钩,对那些真正为民办实事、办好事,创造出经得起实践、人民、历史检验实绩的干部,给予表彰和重用;对那些搞形式主义、官僚主义,只追求表面政绩的行为,严肃批评和处理。三是建立党员干部联系群众的常态化机制,借鉴郑板桥“芒鞋问俗”做法,在深入基层走访群众中,了解群众诉求并及时解决。潍城区将政德表现纳入干部考察、年度考核、综合研判等重要内容,根据不同岗位、不同层次的干部工作特点和实际情况,采取差异化分析,看“潜绩”、考“潜功”。坚持问需于民式调研,结合换届研判、基层结对、书记帮带等,在亲身实践中掌握情况、发现问题、提升能力。

(三)强化监督管理,确保权力正确行使

加强对党员干部的监督管理,是防止权力滥用、政绩观错位的重要手段。一是要建立健全党内监督、民主监督、法律监督、舆论监督等多种监督方式相结合的监督体系,形成全方位、多层次的监督网络。二是要加强对党员干部在重大决策、项目审批、资金使用等关键环节的监督,借鉴郑板桥当年“凿衙明志”的做法,畅通政民联系渠道,处事公开公平公正。三是要对政绩观错位、违背新发展理念、背离高质量发展要求的行为,坚决查处,绝不姑息迁就。通过强化监督管理,促使党员干部正确行使权力,做到清正廉洁、勤政为民。潍城区出台《关于坚持抓早抓小强化干部预警监督的实施办法》,健全“德”在干部标准中的优先地位和否决作用,对不宜任现职、“负能量”干部及时进行调整,推动预警前置、监督下沉、教育提升。

(四)营造良好氛围,激发党员干部担当作为

良好的发展氛围能够激发党员干部的工作积极性和主动性,从而树立正确政绩观。一是要在全社会大力宣传正确政绩观的内涵和要求,宣传那些践行正确政绩观的先进典型,发挥榜样的示范引领作用。二是创新开发课程和组织形式,高质量开展党员干部政德教育。三是要建立健全容错纠错机制,为勇于创新、积极作为的党员干部撑腰鼓劲,鼓励党员干部在关键时刻敢于担当,在群众需要的时候挺身而出,为推进高质量发展贡献自己的智慧和力量。潍城区组织开展党员干部进教育基地、进党校“两个100%”教育培训工程,使党员干部实现政德全覆盖轮训。组建专职讲评研究员队伍,通过“请进来授课、走出去培训、常态化拉练”,加强对政治理论、传统文化以及郑板桥政德的研究。编撰《郑板桥政德教育读本》《郑板桥百部故事集》等教辅资料,正式出版《清风瘦竹郑板桥》新形式教辅书籍,组织党员干部观看大型新编历史吕剧《板桥县令》,使政德文化更加深入人心,为党员干部树立和践行正确政绩观提供了坚实的文化支撑与良好的社会环境。

郑板桥如同一面勤政为民的镜子,正人,正己;又像一缕吹拂千年的清风,养正,明德。郑板桥政德为新时代党员领导干部树立和践行正确政绩观提供了精神滋养与实践启示。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,各级党员干部应从郑板桥的政德文化中汲取智慧与力量,树立和践行正确政绩观,在各自岗位上担当作为、建功立业,用好深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,在建设实力强品质优生活美的更好潍坊、推进中国式现代化潍坊实践征程中,努力创造出无愧于党、无愧于时代、无愧于人民的更大业绩!

(作者单位:潍坊市融媒体中心、中共潍坊市潍城区委组织部)

人无德不立,国无德不兴。自古以来,讲求政德是为官从政的重要标准。清代潍县知县郑板桥,就是历史上最为家喻户晓的政德典范。

习近平总书记指出:“清代郑板桥,以画家、文学家著称于世,长期在河南范县、山东潍县担任知县。他重视农桑、赈济灾民,案无留牍、室无贿赂、清正廉明,深得百姓拥戴,其诗句‘衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情’,成为千古流传的爱民心声。”他多次引用郑板桥的这首诗,激励党员干部树牢正确政绩观,为官一任、造福一方,充分肯定并高度认可郑板桥的为民情怀、为政之德。

郑板桥1746年任山东潍县知县,秉持“得志,泽加于民”的初心,以“七载春风在潍县”的勤勉政声,在潍坊大地写下“为民、勤政、清廉、担当”的政德篇章。近年来,潍坊市潍城区在清代潍县县衙旧址建起郑板桥政德教育馆、郑板桥纪念馆,不断丰富和优化主题内容,打造激励党员干部锤炼党性、涵养政德、为民勤政、担当作为的重要教育平台。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育以来,省内外前来参观学习的各级党员干部络绎不绝。

正确政绩观,是为政之德、从政之道、施政之要。习近平总书记强调:“领导干部要讲政德。政德是整个社会道德建设的风向标。立政德,就要明大德、守公德、严私德。”深入挖掘郑板桥勤政为民的品格内涵,传承弘扬郑板桥廉洁奉公的政德精神,对于教育引导各级党员干部树立和践行正确政绩观,具有重要的理论价值和实践意义。

一、郑板桥政德故事蕴含的政绩观

郑板桥,原名郑燮,号板桥,江苏兴化人。“扬州八怪”的主要代表,以诗、书、画“三绝”闻名于世。他出身贫寒,自幼饱读诗书,历经二十余年的科考之路,44岁中进士,候官六年,终于在知天命之年官放七品,在范县、潍县任知县十二年。为政期间,始终怀揣“得志,泽加于民”的政治抱负和“修身、齐家、治国、平天下”的人生理想,勤政廉明,爱民如子。尤其在潍县七年,板桥字养生民,与民休息,置个人得失于不顾;经世济民,敢于担当,救民于倒悬,深得百姓爱戴。板桥离开潍县的时候,百姓遮道挽留,家家画像以祀,并自发于潍城海岛寺为郑板桥建立了生祠。郑板桥为民、勤政、清廉、担当的政德故事世代流芳,《清史列传·郑燮传》称:“有循吏之目”。

(一)为民情怀:“一枝一叶总关情”

乾隆十一年,郑板桥调任山东潍县知县。潍县原本是繁华大邑,但因连年灾荒,百姓流离失所,民不聊生,饿殍遍野。郑板桥多措并举,千方百计救民度荒,并先后以百姓的视角创作了《逃荒行》《还家行》等写实诗作,为百姓骨肉分离、家破人亡痛哭流涕,抒发自己“恨不得填漫了普天饥债”的善良愿望。

一个不寐的夜晚,郑板桥在县衙书斋内,忽然听到窗外几杆疏竹在冷雨凄风中细碎作响,正像是处于灾荒之中的百姓因饥寒交迫而痛苦的呻吟声。他坐卧不安,心绪难宁,提笔展纸写下“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”(《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》),翰墨淋漓间,一幅《墨竹图》诗书画叙事,郑板桥与百姓痛痒相关的情怀溢于言表并跃然纸上。这首政德教育名作,表达了郑板桥尽管只是一个区区七品县官,却始终把百姓安危冷暖牢记心间,真切为百姓着想,时刻救民于水火的为民情怀。

为了解决百姓的温饱问题,郑板桥在打开官仓赈灾的同时,积极动员当地富商大户捐粮捐款。他戴着斗笠,穿着草鞋,亲自走访城中富户,劝说他们伸出援手,帮助受灾百姓。首富张百万起初百般推诿,郑板桥坐在张家大堂不走了,一日三餐只吃自带的咸菜窝头。三天后,张百万终于松口:“大人如此爱民,张某愿捐粮千石。”

在他的努力下,一些富户纷纷响应,捐出了粮食和财物。他创新性采用以工代赈的方式,组织百姓参与修筑城墙、疏浚河道等工程建设,让百姓通过辛勤劳动获取报酬,从而换取维持生计的食物,同时极大地改善了当地的基础设施条件。在整个救灾过程中,郑板桥始终坚守公平公正的原则,亲自监督救灾物资的发放,确保每一位受灾百姓都能及时、足额地得到救助,坚决杜绝贪污腐败现象的发生。

郑板桥任职潍县七年,却有五年旱灾、水灾、蝗灾不断,救灾成了郑板桥主持潍县政事的重要任务。他与百姓同甘共苦,吃住在简陋的住所,深入百姓之中微服私访,了解百姓疾苦心声,为百姓排忧解难。正如他所言:“天地间第一等人,只有农夫。”他提笔“准给粥”字条让灾民进粥厂领粥,摆下一口“朝天锅”在大集上接济百姓,巧解穷人家“缺一(衣)少十(食)”对联安排年关扶贫,赴潍北禹王台勘灾防海水倒浸……近三百年来,数不清多少故事在民间口口相传,讲述着郑板桥视民如伤、爱民如子的赤诚情怀。

(二)勤政作风:“芒鞋问俗入林深”

郑板桥力主消除县衙弊政,破旧立新。清代曾衍东《小豆棚》记载,郑板桥“署中墙壁悉令人挖孔百十,以通于街”,打开百姓与县衙的阻塞,让民情畅通,政务公开,反映出他办案磊落、兴利除弊的勤政思想。

在封建时代的官场生态中,“县太爷出行,衙役喝道”曾是标配的权威象征。郑板桥却十分反感,他在《喝道》诗中写道:“喝道排衙懒不禁,芒鞋问俗入林深。”他选择“芒鞋草履”深入民间,更以“桥”字灯笼自喻,把办公地点搬出衙门办公,走进田间地头、村街里巷、农村集市,与农民、商人、手工艺人等各行各业的人交流。雨天访贫户、雪天访孤寡、平日访商贾,“芒鞋问俗”工作法,让执政有据;面对潍县水患,他不像以前那样修筑高台庙宇,而是带领百姓疏浚河道、修筑堤坝,如他在《治潍记》中所写“治水之道,在因势利导”,让为政有方。

在潍县任职期间,郑板桥走遍了潍县的120多个村庄,小本子记满了三十多本,上面有谁家的孩子该上学了,谁家的老人没人照顾,谁家的地该种什么庄稼。离任时,他把这些本子留给了继任县令,说:“这些都是潍县的实情,你照着做,百姓会念你的好。”

郑板桥的案几上,永远没有积压的公文。他说:“今天的事拖到明天,百姓就要多受一天苦。”有一次他得了风寒,郎中让他卧床休息,可他仍坚持批阅公文,逐字逐句地研读,反复权衡,实在撑不住了,就趴在桌上歇一会儿。妻子心疼地说:“你都五十多岁了,何必这么拼命?”他叹道:“我多歇一刻,百姓可能就多一分难。”

潍县历来文风昌盛、崇德尚教。郑板桥知潍县期间,极力提倡文教,惜才爱才,发现优秀人才,不吝解囊相助。据潍县县志记载,一天晚上,郑板桥微服出县衙散步,到东关韩家涯时,听闻琅琅书声从茅草屋传出,经询问得知是当地贫寒书生韩梦周,十分同情,遂解囊相助其攻读,鼓励他参加科举考试。韩梦周于乾隆十七年(1752年)中举人,二十三年中进士,曾任安徽来安县令,后成为理学大儒,返乡主讲麓台书院,泽被后学。

为保潍县一邑文风兴盛、社会安定,待潍县丰年,郑板桥带头捐资,倡修潍县文昌阁、状元桥、潍县城墙,新修城隍庙。修潍县城墙期间,为号召大户认领修城费用,他率先拿出自己将近半年的薪水,捐修80尺城墙,为各户捐修之最。

随着年景转好,施政清明,潍县城日渐商贾繁盛,百姓安居乐业,郑板桥在《潍县竹枝词》中记录下当时真实的情景:“三更灯火不曾收,玉脍金齑满市楼。云外清歌花外笛,潍州原是小苏州。”郑板桥的勤政之德在潍上也传为美谈。

(三)清廉品质:“囊橐萧萧两袖寒”

郑板桥在范县、潍县为官十二载,光明磊落,一身正气,不贪不占,节衣缩食,甘受清贫,被百姓亲切地称为“郑青天”。

他骑毛驴携书琴赴任,留下“走驴上任”的美誉,离任时两袖空空。乾隆十八年(1753年),辞官回乡时脚上只穿了一双布袜,连鞋子都没有,自己作赠别诗《予告归里画竹别潍县绅士民》:“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。”这首诗表现郑板桥弃官而去、归里之时两袖清风,一贫如洗,以及那份从容洒脱的心情,将郑板桥超凡不俗的志趣和清高清贫的个性,表现得淋漓尽致,是他为政清正廉明的真实写照。

郑板桥以“清瘦竹”自喻,安于清贫操守、清高气节。他的清廉,在潍县是出了名的。初到潍县时,有人送来“见面礼”:绸缎十匹、白银百两。郑板桥让衙役原封不动退回,并贴出告示:“凡送礼者,恕不接见。”有个想偷税漏税的盐商,夜里揣着金子来到县衙行贿,被郑板桥喝令“滚出去”。那盐商不死心,又托郑板桥的远房亲戚说情,结果亲戚被他一顿训斥:“你若再提此事,休怪我不认你这个亲戚!”

在潍期间,无论是上级官员还是当地的富商大户,向他送礼,郑板桥都一概谢绝。他曾明确表示:“作官者,必使下民受实惠,而服役者,亦无白费之钱。”相反,他时常将自己的薪俸分散给需要的贫苦百姓,而自己的生活却十分拮据。

他认为“天地万物之事”重于“一身一家之事”。在潍县倡修城墙的工程中,郑板桥负责工程的监督和管理工作。这项工程涉及大量的资金和物资,但他始终坚守廉洁底线,一钱一物概不经手,坚决防止贪污腐败现象的发生。他的清正廉洁之举,不仅为工程的顺利进行提供了保障,也为广大官员树立了榜样。

郑板桥离任时,百姓都来送行,他还怕给百姓添麻烦,特意嘱咐衙役不要声张,天没亮就出发了。岂料转过县衙前十字街口,老百姓已经挤满了大街。原来潍县百姓早得到消息,自发前来挽留,难以割舍。有人送鸡蛋,有人送布鞋,郑板桥一一婉拒。人们望着他携一头毛驴、一担行李和一名书童远行的背影,久久伫立不肯离去。

归里后的郑板桥清贫度日,连女儿出嫁也仅以一幅兰花题诗画作为嫁妆。后来郑板桥在扬州鬻书卖画为生,并写诗自嘲“宦海归来两袖空,逢人卖竹画清风”,晚年无钱置墓地,就与祖坟葬在了一起。后来有人挖开此墓,想有所收获,岂料墓中除了几块朽骨,仅有一只内盛纸灰的瓦罐,上面盖有一块罗地砖,刻着“扬州八怪郑燮之柩”,这就是为官十二年的郑板桥毕生全部家当!这份清贫坚守,这份君子风骨,历代官员几人能与之比肩?

(四)担当风骨:“咬定青山不放松”

郑板桥是封建官场的一股清流。他以“橄榄轩主人”自称,借橄榄苦尽甘来的滋味,用特有的语言艺术和诗词表达,无情揭露社会丑恶现象,抨击各种不公,他的七言绝句《竹石》,“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,借物喻人,表达自己不随波逐流的思想,体现出他意志坚定、正气浩然的民生担当,无私无畏、襟怀坦荡的为政风骨。

郑板桥极其痛恨那些对百姓疾苦视而不见的封建官吏。当时潍县由于连续五年遭受自然灾害,出现“岁连歉,人相食,斗粟值钱千百”的情形。郑板桥在《潍县竹枝词》中用“博进已赊三十万,青楼犹伴美人眠”“呼卢一夜烧红蜡,割尽膏腴不挂心”“惭愧他州兼异县,救灾循吏几封书”等诗句鞭挞了一些封建官吏只爱吃喝玩乐、丝毫不关心民生疾苦的现实情境。

在潍坊家喻户晓的“开仓放粮”故事,尤见郑板桥为政之担当风骨。面对潍县百姓卖儿鬻女、哀鸿遍野,郑板桥多次向上级官府请求开仓赈灾未果。他冒着丢官和杀头的危险,毅然决定放粮赈济。县丞和典吏劝他,私自开仓放粮犯刀剐之罪,最好等批复后再做打算。郑板桥生气地说,都什么时候了,光等辗转申报,老百姓都饿死了。郑板桥一语掷地有声:“有谴,我任之。”一举救活潍县万余百姓。作为一名封建官吏,冒着极大的政治风险,置个人安危于不顾,救灾民于倒悬,确是惊世骇俗、惠及黎民的担当壮举。民生为天,可歌可泣!

乾隆十六年,朝廷要从潍县征调一批民工去修黄河大堤,期限紧迫。按惯例,民工的口粮要由地方承担,可当时潍县刚遭过灾,百姓根本拿不出粮食。上级官员催得紧,说“误了工期要治罪”。郑板桥却回了一封公文:“潍县百姓刚从鬼门关爬回来,若再逼他们,恐生民变。工期若误,罪在郑燮一人。”他一面顶住上级的压力,一面想办法。最终,他说服了黄河大堤的总督办,让民工们自带工具,以工具折算部分口粮,剩下的由他出面赊账,等来年秋收再还。总督办后来对人说:“郑板桥这骨头,比黄河大堤还硬。”

他在潍县任职期间,敢于打击地方恶势力,维护社会的公平正义。对于那些为非作歹、欺压百姓的恶霸,他毫不留情地进行惩处。痛打、监禁“北海霸王”黄太梁,为民除恶;严惩横行乡里、欺压卖粥老人的地痞恶棍,保民安宁……他的做法得到了百姓的热烈拥护,也让地方恶势力闻风丧胆。民间还流传着他吟蟹讽刺捐官、“敬”竹题词戏州官、吟泉讽贪、题匾惩奸商等诸多故事,反映了郑板桥作为一名清正官员心怀社稷民生的为政担当。

二、郑板桥对新时代加强党员领导干部政德建设的启示

政德故事流芳,清风瘦竹为鉴。2018年6月,习近平总书记到山东视察时强调:“做民生工作,首先要有为民情怀。我经常提到郑板桥的诗句‘衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情’。现在,潍坊街头的名小吃——朝天锅,据说就是郑板桥关心百姓疾苦的杰作。”郑板桥的政德思想是源远流长的中华优秀传统政德文化的一部分,所蕴含的政绩观为新时代党员领导干部的政德教育提供了有益的借鉴和启示。

(一)汲取精神滋养,坚定政治信念

党的十八大以来,习近平总书记先后在中央党校第一期县委书记研修班学员座谈会、庆祝改革开放40周年大会、中国共产党第二十次全国代表大会等多个场合,引用郑板桥的“咬定青山不放松”“一枝一叶总关情”等诗句激励广大党员干部勤政为民。这两句诗是郑板桥政德思想的精髓。各级党员领导干部要汲取其中的精神营养,保持坚不可摧的政治定力,坚定矢志不渝的理想信念,锤炼清正廉洁的政治品格,涵养心系百姓的赤子情怀,坚持以人民为中心的发展思想,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。新时代加强领导干部政德建设,应当以习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述为基本遵循,借鉴中华优秀传统政德文化的思想精华,做好创造性转化创新性发展。

(二)厚植为民情怀,践行初心使命

郑板桥“一枝一叶总关情”的为民情怀,深刻体现了他对人民的深厚感情和强烈的责任感。群众利益无小事。新时代党员干部应时刻牢记为人民服务的根本宗旨,学习郑板桥的民本思想和为民情怀,充分认识到当前经济发展中的问题是政绩,急群众所急、解群众所难更是政绩。要始终站稳人民立场,走好群众路线,坚持在发展中保障和改善民生,切实解决好就业、医疗、养老、住房等人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。全方位了解群众所思所想、所愿所盼,从群众需求出发,把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好,真正做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

(三)发扬实干精神,提升工作效能

郑板桥“案无留牍”的勤政作风,为党员干部树立了真抓实干的榜样。当前,改革发展稳定任务之艰巨繁重前所未有,广大党员干部要树立正确的政绩观,坚决反对形式主义、官僚主义,不做表面文章,不搞花架子。要在能力提升上“下真功”,练就破解难题的“硬本领”,让实干有方向、有方法、有成效。要深入基层调研,把“一线工作法”贯穿始终,多到田间地头、项目现场、群众家中听真话、察实情,从实践中找思路、拿举措,用脚步丈量民情,用实干回应民盼,让工作成效经得起历史和人民的检验。

(四)严守纪律规矩,保持廉洁本色

郑板桥“囊橐萧萧两袖寒”的清廉品质,是党员干部廉洁从政的典范。党员领导干部要甘于清贫、乐得清苦。自觉遵守廉洁自律的各项规定,时刻铭记清廉是立身之本、从政之基。正如习近平总书记反复强调的“当官就不要发财,发财就不要当官。”要将作风建设融入日常工作、贯穿于干事创业的全过程,对权力怀有平常之心、戒惧之意,做到心有所畏、言有所戒、行有所止。要坚决抵制各种诱惑,以郑板桥的清廉风范时刻勉励、警醒自己,锤炼实干作风、创造扎实政绩,始终做到廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。

(五)增强担当意识,勇于攻坚克难

郑板桥“咬定青山不放松”的担当精神,激励着党员干部在面对困难和挑战时,要敢于挺身而出,勇于承担责任。党员领导干部是干事创业的领头羊、群众共富的带路人。要拿出郑板桥“咬定青山不放松”的担当精神,敢于啃硬骨头,敢于涉险滩,在关键时刻冲得上、顶得住,以实际行动诠释对党的忠诚、对人民的负责。要勇于创新,敢于突破传统思维的束缚,积极探索解决问题的新思路、新方法,为推动党和国家事业发展贡献自己的力量。

三、让板桥清风常驻心间—党员领导干部树立正确政绩观的实践路径

在全面从严治党向纵深推进的今天,郑板桥“咬定青山不放松”的坚定信念,“一枝一叶总关情”的赤子之心,“囊橐萧萧两袖寒”的清廉自守,穿越近三百年风雨,仍为新时代党员干部立起一面明镜。作为郑板桥的主要从政地,潍城区积淀了深厚的政德文化资源。近年来,潍城区深入挖掘郑板桥政德文化的新时代内涵,在中华优秀传统政德文化创造性转化、创新性发展方面做了大量基础性工作。我们要充分利用,从郑板桥政德故事中汲取智慧,让正确政绩观在每一位党员干部心中生根发芽、开花结果。

(一)加强思想教育,筑牢正确政绩观的思想根基

引导党员领导干部树立正确政绩观,必须加强思想教育。把学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述作为必修课,通过开展系统的理论学习和教育培训,让党员干部深刻理解党的宗旨和初心使命。从中华优秀传统政德文化中汲取精神滋养,知古鉴今、以史资政、推陈出新,通过创造性转化、创新性发展,使党员干部牢固树立以人民为中心的发展思想,深刻认识到为民造福是最大政绩,从而自觉将正确政绩观内化于心、外化于行。潍城区通过区委理论学习中心组集中学习、“潍城政德讲堂”等形式,教育引导党员领导干部涵养为政之德。聘请专家学者从“为民、勤政、清廉、担当”四个维度对郑板桥政绩观进行深入阐释,研讨探寻“一枝一叶总关情”民本思想与“以人民为中心”发展思想的内在一致性。建设郑板桥政德教育馆和郑板桥纪念馆,融合平面展示与现代传媒技术,系统展现郑板桥的为民情怀、政德内涵及艺术成就等,已累计接待各类参观学习团队3900余批次、学员7万余人次。

(二)强化组织保障,完善政德建设考核机制

强化组织保障与完善考核机制是推动政德建设落到实处的重要支撑。一是要在党委的领导下,由组织部门牵头,列出具体行为标准,制定与社会主义核心价值观相契合的政德修养规范体系。二是要将考核结果与干部的选拔任用、奖惩激励等挂钩,对那些真正为民办实事、办好事,创造出经得起实践、人民、历史检验实绩的干部,给予表彰和重用;对那些搞形式主义、官僚主义,只追求表面政绩的行为,严肃批评和处理。三是建立党员干部联系群众的常态化机制,借鉴郑板桥“芒鞋问俗”做法,在深入基层走访群众中,了解群众诉求并及时解决。潍城区将政德表现纳入干部考察、年度考核、综合研判等重要内容,根据不同岗位、不同层次的干部工作特点和实际情况,采取差异化分析,看“潜绩”、考“潜功”。坚持问需于民式调研,结合换届研判、基层结对、书记帮带等,在亲身实践中掌握情况、发现问题、提升能力。

(三)强化监督管理,确保权力正确行使

加强对党员干部的监督管理,是防止权力滥用、政绩观错位的重要手段。一是要建立健全党内监督、民主监督、法律监督、舆论监督等多种监督方式相结合的监督体系,形成全方位、多层次的监督网络。二是要加强对党员干部在重大决策、项目审批、资金使用等关键环节的监督,借鉴郑板桥当年“凿衙明志”的做法,畅通政民联系渠道,处事公开公平公正。三是要对政绩观错位、违背新发展理念、背离高质量发展要求的行为,坚决查处,绝不姑息迁就。通过强化监督管理,促使党员干部正确行使权力,做到清正廉洁、勤政为民。潍城区出台《关于坚持抓早抓小强化干部预警监督的实施办法》,健全“德”在干部标准中的优先地位和否决作用,对不宜任现职、“负能量”干部及时进行调整,推动预警前置、监督下沉、教育提升。

(四)营造良好氛围,激发党员干部担当作为

良好的发展氛围能够激发党员干部的工作积极性和主动性,从而树立正确政绩观。一是要在全社会大力宣传正确政绩观的内涵和要求,宣传那些践行正确政绩观的先进典型,发挥榜样的示范引领作用。二是创新开发课程和组织形式,高质量开展党员干部政德教育。三是要建立健全容错纠错机制,为勇于创新、积极作为的党员干部撑腰鼓劲,鼓励党员干部在关键时刻敢于担当,在群众需要的时候挺身而出,为推进高质量发展贡献自己的智慧和力量。潍城区组织开展党员干部进教育基地、进党校“两个100%”教育培训工程,使党员干部实现政德全覆盖轮训。组建专职讲评研究员队伍,通过“请进来授课、走出去培训、常态化拉练”,加强对政治理论、传统文化以及郑板桥政德的研究。编撰《郑板桥政德教育读本》《郑板桥百部故事集》等教辅资料,正式出版《清风瘦竹郑板桥》新形式教辅书籍,组织党员干部观看大型新编历史吕剧《板桥县令》,使政德文化更加深入人心,为党员干部树立和践行正确政绩观提供了坚实的文化支撑与良好的社会环境。

郑板桥如同一面勤政为民的镜子,正人,正己;又像一缕吹拂千年的清风,养正,明德。郑板桥政德为新时代党员领导干部树立和践行正确政绩观提供了精神滋养与实践启示。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,各级党员干部应从郑板桥的政德文化中汲取智慧与力量,树立和践行正确政绩观,在各自岗位上担当作为、建功立业,用好深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,在建设实力强品质优生活美的更好潍坊、推进中国式现代化潍坊实践征程中,努力创造出无愧于党、无愧于时代、无愧于人民的更大业绩!

(作者单位:潍坊市融媒体中心、中共潍坊市潍城区委组织部)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250808/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250808/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250808/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250808/04/Page04-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250808/05/Page05-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250808/06/Page06-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250808/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250808/08/Page08-1500.jpg)