03版:教育

03版:教育

- * 以梦为帆 启航新程

- * 观影悟成长 蓄力再出发

- * 筑牢根基 再启新程

- * “三大课堂”点亮多彩新学期

- * 科技赋能筑牢安全防线

- * 举办AI赋能学科教学交流研讨会

08版:北海周末·悦览

08版:北海周末·悦览

- *

诗舟寄岁月

星河映初心 - * 最好的时光

- * 书是我的诗与远方

- * 全民阅读 一起读书

- * 剧院之声

◎李瑞之

近日,莒县王家帅先生在王曾文化研究会群中发消息称,据《黄县志》记载,明朝中期官员王时中出生于山东黄县,为宋朝名相王曾后人,原籍为青州府益都县青荟乡白郝社。随后,王先生又转文称,王继光官至四川巡抚,祖父王时中在明嘉靖年间曾任兵部尚书。关于其家族渊源,民国版《黄县志》称:王氏,宋沂国公王曾之裔,原籍青州府益都县青荟乡白郝社,宋季有一支迁黄,至明中叶,尚书时中与其孙巡抚继光仕宦最显,行谊文物一时为盛,今族姓甚繁,散居县境一百余村。

然而,明清两代的益都县均无“青荟乡”,也无音韵与之大体相符的乡名。至于“白郝社”,似乎有一个地名可以与之相对应,那就是今青州市黄楼街道的北霍陵村。古代在当地“白”与“北”同音,“郝”与“霍”也同音。

但是,明代和清代北霍陵村和南霍陵村都属于“霍林社”,也就是说,北霍陵村并没有单独称社。这似乎就有了很大的疑问。

另外,《黄县志》言称“原籍青州府益都县青荟乡白郝社,宋季有一支迁黄”,这个“青荟乡”有可能是宋代的乡名,当然也可能是宋代以后、明代以前的乡名。

考虑到古代各县地理区域的变动,这个“白郝社”可能在明代益都县与周边县的交接地带。

查明嘉靖《青州府志》,昌乐县有北郝社,且有南郝社与之相对应,二者均隶属于在城乡。又查地图,北郝社在昌乐县城西北,直线距离清代益都县境仅3公里。因此,今昌乐县的北郝村一带,在古代确实有属于益都县的可能。

但是,据《太平寰宇记》,北宋时益都县共设有6个乡,《元丰九域志》则载宋时益都县为5乡。据现有考古资料,《太平寰宇记》所记6乡当为永固乡、兴儒乡、将相乡、孝义乡、仁德乡和驿乡。也就是说,北宋的益都县并无“青荟乡”或音韵近似的乡名。

不过,《黄县志》的记载,不可能是空穴来风,这应该是依据王时中后人所作家乘而录入志书的。也就是说,“青荟乡白郝社”应该是一个确切的存在。

那就有另一种可能了:“青荟乡白郝社”并非属于益都县。

上网查找信息,可见昌乐县文史学者刘其安的记述:“昌乐县于留刘即昌乐县黄村刘,金代自沧州迁来,据其族最早的‘有元北海刘氏昭先之碑’:世杰之……先考举曾大夫、大夫之丧卜地北海县清惠乡之黄村,以为新阡。”

“清惠乡”,这不正是《黄县志》所记的“青荟乡”吗?

据刘其安先生网文,昌乐县旧城以北,有一土埠隆起,其状似龙,故称龙埠。“龙尾”在今昌乐县蓝宝石文化博物馆以南的四图庄,“龙身”向北又向东北蜿蜒(从卫星地图测算,其长度达3公里),至石埠村为“龙头”。后石埠村(龙头)以北,宋、金、元、明、清及民国之际有村曰黄村,因处于“龙角”位置,故称龙角村。黄村刘氏二世祖朝散大夫、河中府同知刘信,“壬辰年(1232年)之后避乱踰河挈家而来”,卜居于此。元至元十九年(1282年)七月四日,三世祖刘用将先祖考之灵柩及昆仲移葬黄村之原。黄村刘氏于元代出达官显贵二十余人,遂为累世簪缨之世勋巨族。

“有元北海刘氏昭先之碑”,立碑时间为元泰定元年(1324年)十月,碑文记载“先考举曾大夫、大夫之丧,卜地北海县清惠乡之黄村,以为新阡”。

刘氏先茔旧又有“刘氏先茔碑”,立于至元二十四年(1287年),碑文记载“于北海清惠乡之黄村,择得吉地葬其乃祖乃父及昆仲焉。时十九年(1282)七月四日也”。

由此可知,最晚在1287年,这个黄村就隶属于北海县的清惠乡了。

古代乡社的范围较大,北宋时期整个益都县才分为6个乡。因此,位于黄村旧址正西略偏南,直线距离仅7公里的北郝社,也应该隶属于清惠乡。

据山东省省情资料库《昌乐县志》(1840-1985):宋建隆三年(962年),始置昌乐县。嘉庆版《昌乐县志·总纪》载:宋太祖建隆三年,以北海县为北海军,始置昌乐县为属邑。乾德三年(965年),升北海军为潍州,改昌乐县为安仁县。寻复昌乐县。金,昌乐县属山东东路潍州。元朝,昌乐县属山东东西道宣慰司益都路潍州。元初,潍州领北海、昌邑、昌乐3县及司侯司。(后)至元三年(1337年),省昌乐县入北海。明朝,洪武初,复置昌乐县。洪武九年(1376年),革元中书省,置布政使司,昌乐县属山东布政使司青州府。清朝,沿明制,昌乐县属山东省青州府。

元初,昌乐县、北海县均属益都路潍州。这便是黄县王曾后人将“青荟乡白郝社”记在益都县境内,民国《黄县志》也随之将其记作“益都县青荟乡白郝社”的原因了。

故此,《黄县志》所记“青荟乡白郝社”,应该就是今昌乐县西北的北郝村一带。

黄县王氏先祖从青荟乡白郝社迁出的时代背景,应该是宋金时期的大乱。这说明,北宋时期有一支王曾后人,是居住于白郝社的。

据《王文正公曾行状》:沂国公王曾食邑一万二千五百户,食实封五千一百户。这五千一百户,应该是分散在益都县周边的,不可能集中于一县之内。因此,青荟乡白郝社的王曾后人,很可能是为管理田产、收取封户的供奉,而居于此地并繁衍生息下来的。

第一次实地走访后北郝村,未发现任何有价值的线索。第二次走访前北郝村,也未发现线索。最后经人指点,在后北郝村访得一块村碑。村碑位于一蔬菜大棚之后,位置较为隐蔽,很难发现。碑文记载:宋代已有此村,名曰北郝。一九六一年分为两村,本村居后,故称后北郝。

因此,可以断定,黄县王氏所记益都县白郝社,正是今昌乐县宝城街道的前、后北郝村。

近日,莒县王家帅先生在王曾文化研究会群中发消息称,据《黄县志》记载,明朝中期官员王时中出生于山东黄县,为宋朝名相王曾后人,原籍为青州府益都县青荟乡白郝社。随后,王先生又转文称,王继光官至四川巡抚,祖父王时中在明嘉靖年间曾任兵部尚书。关于其家族渊源,民国版《黄县志》称:王氏,宋沂国公王曾之裔,原籍青州府益都县青荟乡白郝社,宋季有一支迁黄,至明中叶,尚书时中与其孙巡抚继光仕宦最显,行谊文物一时为盛,今族姓甚繁,散居县境一百余村。

然而,明清两代的益都县均无“青荟乡”,也无音韵与之大体相符的乡名。至于“白郝社”,似乎有一个地名可以与之相对应,那就是今青州市黄楼街道的北霍陵村。古代在当地“白”与“北”同音,“郝”与“霍”也同音。

但是,明代和清代北霍陵村和南霍陵村都属于“霍林社”,也就是说,北霍陵村并没有单独称社。这似乎就有了很大的疑问。

另外,《黄县志》言称“原籍青州府益都县青荟乡白郝社,宋季有一支迁黄”,这个“青荟乡”有可能是宋代的乡名,当然也可能是宋代以后、明代以前的乡名。

考虑到古代各县地理区域的变动,这个“白郝社”可能在明代益都县与周边县的交接地带。

查明嘉靖《青州府志》,昌乐县有北郝社,且有南郝社与之相对应,二者均隶属于在城乡。又查地图,北郝社在昌乐县城西北,直线距离清代益都县境仅3公里。因此,今昌乐县的北郝村一带,在古代确实有属于益都县的可能。

但是,据《太平寰宇记》,北宋时益都县共设有6个乡,《元丰九域志》则载宋时益都县为5乡。据现有考古资料,《太平寰宇记》所记6乡当为永固乡、兴儒乡、将相乡、孝义乡、仁德乡和驿乡。也就是说,北宋的益都县并无“青荟乡”或音韵近似的乡名。

不过,《黄县志》的记载,不可能是空穴来风,这应该是依据王时中后人所作家乘而录入志书的。也就是说,“青荟乡白郝社”应该是一个确切的存在。

那就有另一种可能了:“青荟乡白郝社”并非属于益都县。

上网查找信息,可见昌乐县文史学者刘其安的记述:“昌乐县于留刘即昌乐县黄村刘,金代自沧州迁来,据其族最早的‘有元北海刘氏昭先之碑’:世杰之……先考举曾大夫、大夫之丧卜地北海县清惠乡之黄村,以为新阡。”

“清惠乡”,这不正是《黄县志》所记的“青荟乡”吗?

据刘其安先生网文,昌乐县旧城以北,有一土埠隆起,其状似龙,故称龙埠。“龙尾”在今昌乐县蓝宝石文化博物馆以南的四图庄,“龙身”向北又向东北蜿蜒(从卫星地图测算,其长度达3公里),至石埠村为“龙头”。后石埠村(龙头)以北,宋、金、元、明、清及民国之际有村曰黄村,因处于“龙角”位置,故称龙角村。黄村刘氏二世祖朝散大夫、河中府同知刘信,“壬辰年(1232年)之后避乱踰河挈家而来”,卜居于此。元至元十九年(1282年)七月四日,三世祖刘用将先祖考之灵柩及昆仲移葬黄村之原。黄村刘氏于元代出达官显贵二十余人,遂为累世簪缨之世勋巨族。

“有元北海刘氏昭先之碑”,立碑时间为元泰定元年(1324年)十月,碑文记载“先考举曾大夫、大夫之丧,卜地北海县清惠乡之黄村,以为新阡”。

刘氏先茔旧又有“刘氏先茔碑”,立于至元二十四年(1287年),碑文记载“于北海清惠乡之黄村,择得吉地葬其乃祖乃父及昆仲焉。时十九年(1282)七月四日也”。

由此可知,最晚在1287年,这个黄村就隶属于北海县的清惠乡了。

古代乡社的范围较大,北宋时期整个益都县才分为6个乡。因此,位于黄村旧址正西略偏南,直线距离仅7公里的北郝社,也应该隶属于清惠乡。

据山东省省情资料库《昌乐县志》(1840-1985):宋建隆三年(962年),始置昌乐县。嘉庆版《昌乐县志·总纪》载:宋太祖建隆三年,以北海县为北海军,始置昌乐县为属邑。乾德三年(965年),升北海军为潍州,改昌乐县为安仁县。寻复昌乐县。金,昌乐县属山东东路潍州。元朝,昌乐县属山东东西道宣慰司益都路潍州。元初,潍州领北海、昌邑、昌乐3县及司侯司。(后)至元三年(1337年),省昌乐县入北海。明朝,洪武初,复置昌乐县。洪武九年(1376年),革元中书省,置布政使司,昌乐县属山东布政使司青州府。清朝,沿明制,昌乐县属山东省青州府。

元初,昌乐县、北海县均属益都路潍州。这便是黄县王曾后人将“青荟乡白郝社”记在益都县境内,民国《黄县志》也随之将其记作“益都县青荟乡白郝社”的原因了。

故此,《黄县志》所记“青荟乡白郝社”,应该就是今昌乐县西北的北郝村一带。

黄县王氏先祖从青荟乡白郝社迁出的时代背景,应该是宋金时期的大乱。这说明,北宋时期有一支王曾后人,是居住于白郝社的。

据《王文正公曾行状》:沂国公王曾食邑一万二千五百户,食实封五千一百户。这五千一百户,应该是分散在益都县周边的,不可能集中于一县之内。因此,青荟乡白郝社的王曾后人,很可能是为管理田产、收取封户的供奉,而居于此地并繁衍生息下来的。

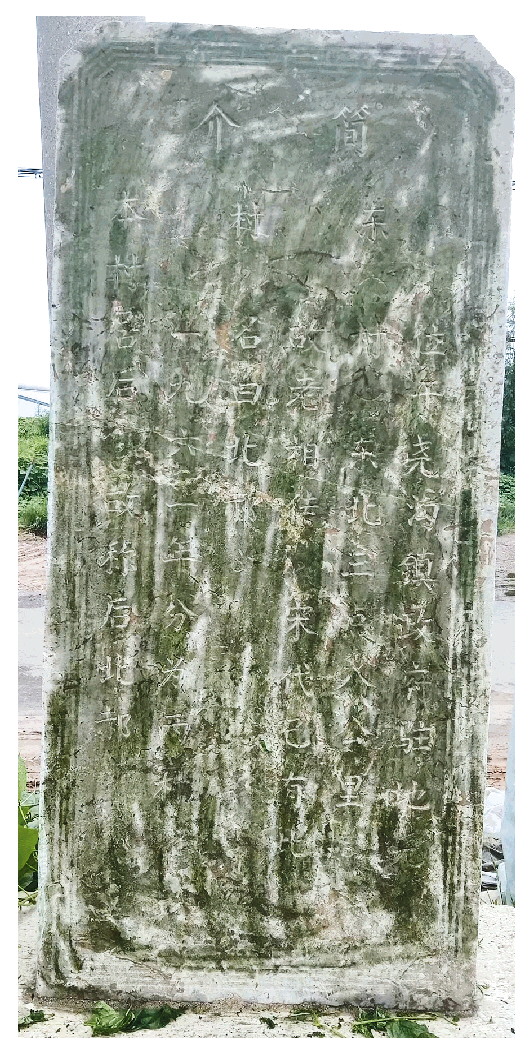

第一次实地走访后北郝村,未发现任何有价值的线索。第二次走访前北郝村,也未发现线索。最后经人指点,在后北郝村访得一块村碑。村碑位于一蔬菜大棚之后,位置较为隐蔽,很难发现。碑文记载:宋代已有此村,名曰北郝。一九六一年分为两村,本村居后,故称后北郝。

因此,可以断定,黄县王氏所记益都县白郝社,正是今昌乐县宝城街道的前、后北郝村。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/08/Page08-1500.jpg)