03版:教育

03版:教育

- * 以梦为帆 启航新程

- * 观影悟成长 蓄力再出发

- * 筑牢根基 再启新程

- * “三大课堂”点亮多彩新学期

- * 科技赋能筑牢安全防线

- * 举办AI赋能学科教学交流研讨会

08版:北海周末·悦览

08版:北海周末·悦览

- *

诗舟寄岁月

星河映初心 - * 最好的时光

- * 书是我的诗与远方

- * 全民阅读 一起读书

- * 剧院之声

◎崔斌

在原诸城市凉台乡前凉台村(今属峡山区郑公街道)南边,静卧着一处凉台遗址。

这遗址坐落在潍河西岸,台地高逾三丈。相传是齐国的避暑胜地,故而得名“凉台”。《齐乘》里称它为“梁台”,民国《高密县志》也有记载:“梁台,县西五十里,俗传齐王避暑于此。”字里行间,不难想见这里曾是夏日里难得的清凉地。如今的凉台虽已残损,残高仍有3米多,而在它之下,藏着汉代古墓,像沉睡的时光密码。

1967年春天,凉台遗址西北300米处,考古人员发现了一座大墓。这是一座砖石混合的多室墓,墓门朝西偏南,从样式来看,当属东汉晚期,已近魏晋。墓门到三个主室的过道,皆由石头砌成,石上刻着画。

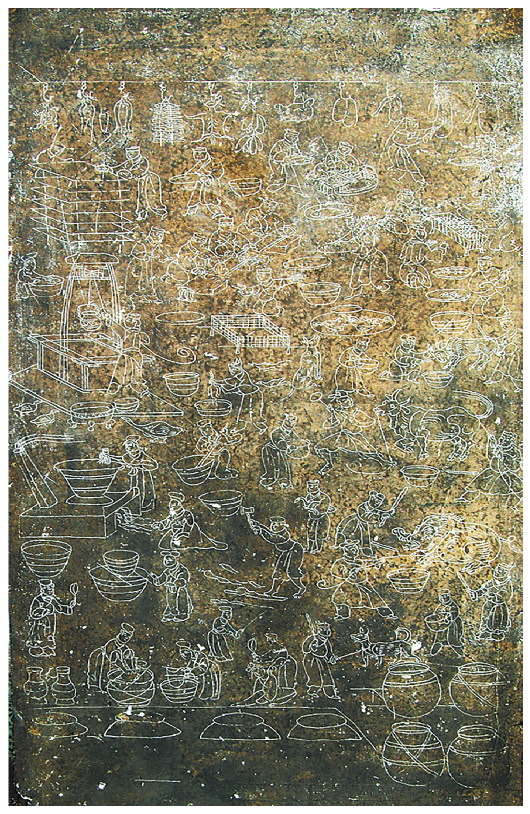

古墓早年遭过盗掘,随葬品所剩无几。除了一件铜镇墓兽,最受瞩目的便是过道里的石刻。石头上以阴线刻就的画面,内容丰富:有乐舞百戏的欢腾,有髡刑场面的威严,有庖厨忙碌的喧闹,有谒见行礼的庄重,有宴饮欢聚的热闹,有上计图的规整,有庄园庭院的静谧,还有各色人物、兵器,一一鲜活如生。而让这遗址声名远播的,是那汉画像刻石庖厨图。

凉台汉墓出土的庖厨图,定格的是一幅热闹喧嚣的场景。一群人穿梭其间,一眼望去,都是忙碌的厨师,正为一场盛宴细致备餐。画面里,剖鱼的手起刀落,宰羊的力道十足,汲水的步履匆匆,切菜的有条不紊,添柴的专注认真,烤肉的全神贯注,表现得活灵活现,仿佛将当时的场景原原本本地搬到了石头上。

这庖厨图颇有深意,它没画封闭的厨房,反倒像是在露天忙活,大概是为了让观者能将每一处细节都看得真切。

这石刻里最引人注目的是烤肉串的图景。“烧烤图”位于画面的右上部分,在剖鱼图的右边,宰羊图的上边。这里把烧烤的整套工序都细致地展现出来,分工格外清晰。有人专门负责宰羊,光是切肉就有三个人:一个把肉切成大片,一个将肉片切成条,最后一个把肉条切成块。还有个人,正专注地把切好的肉丁穿成串。他跟前放着两个盆,上边的盆里是穿好的肉串,下边的盆里是待穿的肉丁。旁边还有个人,神情像是在发号施令,想来该是负责烧烤的“行政总厨”。

两个人斜对跪坐在烤炉前。长方形的烤炉上,整齐地摆着五串肉串。左边的人单手翻着肉串,右边的人右手扇风助火,左手也在翻动肉串,那份专注,仿佛眼里只有这炉上的美味。这庖厨图,是诸城地区汉代饮食中烧烤习俗最早的图像见证,也是诸城市博物馆里极具生活气息的珍品。

这庖厨图画像石把大户人家宴饮前的准备场景描绘得非常生动。有人烧火劈柴,火星溅起又落下;有人杀猪宰羊,忙碌中透着熟练;还有人专门切肉、穿肉串、烤肉串,各司其职。这情形看着格外眼熟,就像如今有规模的烧烤广场。那位大厨左手翻肉串,让每一块肉都受热均匀,右手拿扇子扇风,精准掌握着火候。旁边的人递上刚穿好的肉串,另一个人把烤好的肉串小心翼翼地装进盘子。这不就是现在烧烤店的流水线操作吗?难道这就是诸城烧烤古老的基因?

考古资料显示,山东、陕西、江苏、河南等地的画像石(砖)墓和壁画墓里,都曾发现过“烤肉串”图。

徐州博物馆里有块宴饮图画像石。画面中,主人手里拿着烤串,和宾客相对而坐,正要小酌几杯,好好叙谈一番。山东嘉祥县出土的西王母庖厨图里,西王母端坐正中,侍者献上烤串。

除了画像石,其他汉代文物上偶尔也能见到烧烤的图像。比如,河北张家口蔚县桃花镇的东汉墓,出土了一个彩绘陶灶。陶灶上画着三名侍女,她们分工协作:一名侍女跪坐在火炉旁,手里拿着肉串正在火炉上方烤制,中间的侍女在案板上将肉切成小粒,而另外一名侍女正在整理餐盒,画面温馨又生动。汉代以后的墓壁画和画像砖里,烧烤图像也不少见。嘉峪关魏晋墓六号墓,有一组烧烤主题的砖壁画,早已声名远扬。

考古发掘中,还曾发现过烤串的实物。

宁夏中卫市常乐镇的汉墓里,考古人员发现了距今2000多年的“烤肉串”。发现时,烤肉串和竹筐里的鸡蛋、排骨摆放得整整齐齐,仿佛那紧张忙碌的劳作才刚刚停下。另外,湖南长沙马王堆一号汉墓的竹笥里,出土过烤肉串的签子,或许辛追夫人生前也偏爱这一口鲜香。

汉代烧烤吃什么?

当时的烧烤食材丰富得难以尽数。著名的马王堆汉墓,随葬物品清单里就记载了不少烧烤类的食物,有牛炙、牛排、牛通脊、豕炙、鹿炙、炙鸡、炙鳗、串烤鲫鱼、串烤鲤鱼、烤山芋等。甚至徐州的汉代画像石上,还有烤蝉的图像。陕西历史博物馆里有个绿釉陶烤炉,沿口有两枚签子,上面各有4只蝉,别有趣味。

汉代烧烤用什么工具?

从出土的文物和画像石上的图案来看,最主要的工具是“烧烤炉”。它们基本都是长方形,底部有四个脚,两端有拱形的耳或者提手。1969年,西安的考古发掘中,挖出了一只“上林方炉”。考证后才知道,这竟是西汉皇家用的“烧烤炉”。炉身是长槽形,底部有条形的镂孔,既便于控制火候,又能排烟。下层是浅盘式的四足底座,正好接住漏下来的炭灰。跟现在路边摊的烧烤炉相比,一点也不逊色。诸城庖厨图上所用的烧烤炉,和“上林方炉”形制一致,想来现实中便是这般模样。

在诸城的这幅庖厨图上,烤串放到烤炉前,得先在俎上处理肉块。俎,就是切肉的砧板。三个人正在俎上忙活,把大块的肉切成小块,方便后面烧烤。这种切肉用的木俎,在江苏、山东的汉墓里,都出土过实物。

不过,那时候能经常吃烧烤的,大多还是王公贵族或者富人。普通劳动者的餐桌上,基本上都是粮食和蔬菜,很难有机会吃上一顿烧烤。若是能吃上烧烤大餐,那阵仗便如同过年一般热闹。

诸城的这幅庖厨图,画面里还反映了汉代厨事的方方面面。器物十分丰富,有各种灶具、炊具,还有装食物用的鼎、罐、盘等。食材也多种多样,厨房里挂着猪头、猪腿、鸡、兔、鱼、鳖等各种家畜和野味。干活的场面也颇为浩大,囊括了宰牲、做饭、酿造等诸多环节。宰牲的有捅羊、捶牛、杀猪、杀鸡等,做饭的有劈柴、烧火、掌勺、搅拌、汲水,每个动作都贴近真实,让人看着倍感熟悉。尤其是烤肉串的场景,就像一幅汉代庖厨版《清明上河图》,充满了人间烟火气。

诸城市博物馆的汉画像刻石庖厨图,源自东汉潍水之畔的孙氏望族,其出土墓葬为孙琮墓。

宋代赵明诚的《金石录》记载,这支孙氏是商代比干的后代,主要散居在现在潍水附近的高密、安丘、昌邑、潍坊城区一带。从东汉开始,家族逐渐兴盛,出了很多有名的官员,在当地颇有声誉。

孙氏家族在官场上最突出的是孙朗。孙朗,字代平,官拜司空,地位显赫。孙朗的长子孙根的碑文里记载,孙朗有个弟弟曾任乐安太守;孙根曾任荆州刺史,迁安平国相;孙朗的次子孙琮,官至汉阳太守、侍御史。孙根碑阴题名中,孙姓者有二百多人,当官的就有几十个,家族之兴旺可见一斑。

这样的仕宦门第、书香世家,生活自然讲究。吃的要精细,做的要考究,尤其是过节或宴请贵宾的盛宴,一定要豪华丰盛。后厨里,升腾着热闹的人间烟火,也藏着家族的体面与荣耀。

除了出土的画像石,传世的史料里也有不少关于烧烤的故事。比如《西京杂记》里说,汉代开国皇帝刘邦特别喜欢吃牛肝炙和鹿肚炙。刘邦年轻时吃过别人送的这两种烧烤,后来当了皇帝,还惦记着当年的味道。即便在宫里,也常常馋这口,让人做来解馋。据说,苏轼在密州任知州时,特别喜欢当地的烧烤,还亲自监督厨师做烤肉回赠百姓。所谓的“脍炙人口”,大概说的就是这般。美味与文化一同流传,深入人心。

在原诸城市凉台乡前凉台村(今属峡山区郑公街道)南边,静卧着一处凉台遗址。

这遗址坐落在潍河西岸,台地高逾三丈。相传是齐国的避暑胜地,故而得名“凉台”。《齐乘》里称它为“梁台”,民国《高密县志》也有记载:“梁台,县西五十里,俗传齐王避暑于此。”字里行间,不难想见这里曾是夏日里难得的清凉地。如今的凉台虽已残损,残高仍有3米多,而在它之下,藏着汉代古墓,像沉睡的时光密码。

1967年春天,凉台遗址西北300米处,考古人员发现了一座大墓。这是一座砖石混合的多室墓,墓门朝西偏南,从样式来看,当属东汉晚期,已近魏晋。墓门到三个主室的过道,皆由石头砌成,石上刻着画。

古墓早年遭过盗掘,随葬品所剩无几。除了一件铜镇墓兽,最受瞩目的便是过道里的石刻。石头上以阴线刻就的画面,内容丰富:有乐舞百戏的欢腾,有髡刑场面的威严,有庖厨忙碌的喧闹,有谒见行礼的庄重,有宴饮欢聚的热闹,有上计图的规整,有庄园庭院的静谧,还有各色人物、兵器,一一鲜活如生。而让这遗址声名远播的,是那汉画像刻石庖厨图。

凉台汉墓出土的庖厨图,定格的是一幅热闹喧嚣的场景。一群人穿梭其间,一眼望去,都是忙碌的厨师,正为一场盛宴细致备餐。画面里,剖鱼的手起刀落,宰羊的力道十足,汲水的步履匆匆,切菜的有条不紊,添柴的专注认真,烤肉的全神贯注,表现得活灵活现,仿佛将当时的场景原原本本地搬到了石头上。

这庖厨图颇有深意,它没画封闭的厨房,反倒像是在露天忙活,大概是为了让观者能将每一处细节都看得真切。

这石刻里最引人注目的是烤肉串的图景。“烧烤图”位于画面的右上部分,在剖鱼图的右边,宰羊图的上边。这里把烧烤的整套工序都细致地展现出来,分工格外清晰。有人专门负责宰羊,光是切肉就有三个人:一个把肉切成大片,一个将肉片切成条,最后一个把肉条切成块。还有个人,正专注地把切好的肉丁穿成串。他跟前放着两个盆,上边的盆里是穿好的肉串,下边的盆里是待穿的肉丁。旁边还有个人,神情像是在发号施令,想来该是负责烧烤的“行政总厨”。

两个人斜对跪坐在烤炉前。长方形的烤炉上,整齐地摆着五串肉串。左边的人单手翻着肉串,右边的人右手扇风助火,左手也在翻动肉串,那份专注,仿佛眼里只有这炉上的美味。这庖厨图,是诸城地区汉代饮食中烧烤习俗最早的图像见证,也是诸城市博物馆里极具生活气息的珍品。

这庖厨图画像石把大户人家宴饮前的准备场景描绘得非常生动。有人烧火劈柴,火星溅起又落下;有人杀猪宰羊,忙碌中透着熟练;还有人专门切肉、穿肉串、烤肉串,各司其职。这情形看着格外眼熟,就像如今有规模的烧烤广场。那位大厨左手翻肉串,让每一块肉都受热均匀,右手拿扇子扇风,精准掌握着火候。旁边的人递上刚穿好的肉串,另一个人把烤好的肉串小心翼翼地装进盘子。这不就是现在烧烤店的流水线操作吗?难道这就是诸城烧烤古老的基因?

考古资料显示,山东、陕西、江苏、河南等地的画像石(砖)墓和壁画墓里,都曾发现过“烤肉串”图。

徐州博物馆里有块宴饮图画像石。画面中,主人手里拿着烤串,和宾客相对而坐,正要小酌几杯,好好叙谈一番。山东嘉祥县出土的西王母庖厨图里,西王母端坐正中,侍者献上烤串。

除了画像石,其他汉代文物上偶尔也能见到烧烤的图像。比如,河北张家口蔚县桃花镇的东汉墓,出土了一个彩绘陶灶。陶灶上画着三名侍女,她们分工协作:一名侍女跪坐在火炉旁,手里拿着肉串正在火炉上方烤制,中间的侍女在案板上将肉切成小粒,而另外一名侍女正在整理餐盒,画面温馨又生动。汉代以后的墓壁画和画像砖里,烧烤图像也不少见。嘉峪关魏晋墓六号墓,有一组烧烤主题的砖壁画,早已声名远扬。

考古发掘中,还曾发现过烤串的实物。

宁夏中卫市常乐镇的汉墓里,考古人员发现了距今2000多年的“烤肉串”。发现时,烤肉串和竹筐里的鸡蛋、排骨摆放得整整齐齐,仿佛那紧张忙碌的劳作才刚刚停下。另外,湖南长沙马王堆一号汉墓的竹笥里,出土过烤肉串的签子,或许辛追夫人生前也偏爱这一口鲜香。

汉代烧烤吃什么?

当时的烧烤食材丰富得难以尽数。著名的马王堆汉墓,随葬物品清单里就记载了不少烧烤类的食物,有牛炙、牛排、牛通脊、豕炙、鹿炙、炙鸡、炙鳗、串烤鲫鱼、串烤鲤鱼、烤山芋等。甚至徐州的汉代画像石上,还有烤蝉的图像。陕西历史博物馆里有个绿釉陶烤炉,沿口有两枚签子,上面各有4只蝉,别有趣味。

汉代烧烤用什么工具?

从出土的文物和画像石上的图案来看,最主要的工具是“烧烤炉”。它们基本都是长方形,底部有四个脚,两端有拱形的耳或者提手。1969年,西安的考古发掘中,挖出了一只“上林方炉”。考证后才知道,这竟是西汉皇家用的“烧烤炉”。炉身是长槽形,底部有条形的镂孔,既便于控制火候,又能排烟。下层是浅盘式的四足底座,正好接住漏下来的炭灰。跟现在路边摊的烧烤炉相比,一点也不逊色。诸城庖厨图上所用的烧烤炉,和“上林方炉”形制一致,想来现实中便是这般模样。

在诸城的这幅庖厨图上,烤串放到烤炉前,得先在俎上处理肉块。俎,就是切肉的砧板。三个人正在俎上忙活,把大块的肉切成小块,方便后面烧烤。这种切肉用的木俎,在江苏、山东的汉墓里,都出土过实物。

不过,那时候能经常吃烧烤的,大多还是王公贵族或者富人。普通劳动者的餐桌上,基本上都是粮食和蔬菜,很难有机会吃上一顿烧烤。若是能吃上烧烤大餐,那阵仗便如同过年一般热闹。

诸城的这幅庖厨图,画面里还反映了汉代厨事的方方面面。器物十分丰富,有各种灶具、炊具,还有装食物用的鼎、罐、盘等。食材也多种多样,厨房里挂着猪头、猪腿、鸡、兔、鱼、鳖等各种家畜和野味。干活的场面也颇为浩大,囊括了宰牲、做饭、酿造等诸多环节。宰牲的有捅羊、捶牛、杀猪、杀鸡等,做饭的有劈柴、烧火、掌勺、搅拌、汲水,每个动作都贴近真实,让人看着倍感熟悉。尤其是烤肉串的场景,就像一幅汉代庖厨版《清明上河图》,充满了人间烟火气。

诸城市博物馆的汉画像刻石庖厨图,源自东汉潍水之畔的孙氏望族,其出土墓葬为孙琮墓。

宋代赵明诚的《金石录》记载,这支孙氏是商代比干的后代,主要散居在现在潍水附近的高密、安丘、昌邑、潍坊城区一带。从东汉开始,家族逐渐兴盛,出了很多有名的官员,在当地颇有声誉。

孙氏家族在官场上最突出的是孙朗。孙朗,字代平,官拜司空,地位显赫。孙朗的长子孙根的碑文里记载,孙朗有个弟弟曾任乐安太守;孙根曾任荆州刺史,迁安平国相;孙朗的次子孙琮,官至汉阳太守、侍御史。孙根碑阴题名中,孙姓者有二百多人,当官的就有几十个,家族之兴旺可见一斑。

这样的仕宦门第、书香世家,生活自然讲究。吃的要精细,做的要考究,尤其是过节或宴请贵宾的盛宴,一定要豪华丰盛。后厨里,升腾着热闹的人间烟火,也藏着家族的体面与荣耀。

除了出土的画像石,传世的史料里也有不少关于烧烤的故事。比如《西京杂记》里说,汉代开国皇帝刘邦特别喜欢吃牛肝炙和鹿肚炙。刘邦年轻时吃过别人送的这两种烧烤,后来当了皇帝,还惦记着当年的味道。即便在宫里,也常常馋这口,让人做来解馋。据说,苏轼在密州任知州时,特别喜欢当地的烧烤,还亲自监督厨师做烤肉回赠百姓。所谓的“脍炙人口”,大概说的就是这般。美味与文化一同流传,深入人心。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250905/08/Page08-1500.jpg)