04版:综合

04版:综合

- * “睦邻义剪”为幸福“加码”

- * 锻造过硬年轻干部队伍

- *

霜叶红于

二月花 - * 多措提升党员教育质效

- * 启动秋季校园招聘

- * 潍坊市第三届概念验证项目路演活动举办

- * 篮球场焕新升级

07版:北海周末·文苑

07版:北海周末·文苑

- *

让螺钿紫檀

五弦琵琶回家 - * 天路行记

- * 雁 阵

- * 光影潍坊

- * 一辆自行车的岁月长歌

- * 诗韵潍坊

08版:北海周末·悦览

08版:北海周末·悦览

- *

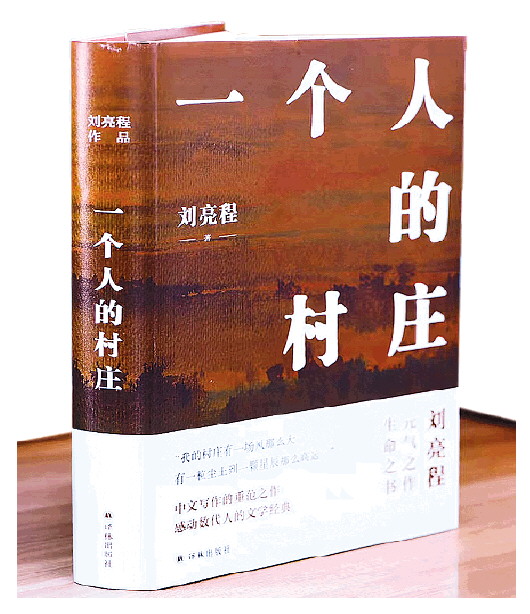

秋天,深陷在

一个人的村庄里 - * 诗意人生 诗意生活

- * 李清照与《声声慢》

- * 一起读书

- * 剧 院 之 声

◎清云

我跟着刘亮程老师的文字在他的黄沙梁村溜达了一圈又一圈。

我“与虫共眠”,被“寒风吹彻”,守在“风中的院门”,看见了“永远一样的黄昏”,直到我惶恐不安的成长不知在哪一天突然停止。

那些深藏在我心里的童年往事,那些我时时克制隐忍的寂寞,那些逝去的和正在发生的,都在刘亮程老师的文字里复活,带着巨大的通感和共鸣,把我的心绪裹进一道复杂的暗涌中。

刘亮程老师的少年时期是心事重重的,而我又何尝不是。整个少年时期,我被什么东西压抑了,又被什么东西催促着。我一面疯狂长个头,一面疯狂想停下来,担心我的头顶上面再没有空地方。我走路低着头、含着胸,避开坐在街头唠嗑的邻居,像个受了委屈的小媳妇,郁郁寡欢地走过我的少年岁月。一直到初中毕业,我长到了一米七的个头。离开后田村后,我又长了一厘米,是在家乡之外的地方长出来的,是在我一直担心会长成一个巨人的过程中长成的。这种成长是在哪一天突然停止了,因为什么停止了,我都无法知道。

等我中年之后再回到村庄,村庄里的孩子已经长大了两代人。他们的身高早就超越了父辈和祖辈,而我几乎叫不出任何一个孩子的名字了。刘亮程老师说“名字不过是人的地址,人没有名字也能活到老。在人的一生里,一村庄人的名字就像一堆废铁,叮叮当当扔了一地。”我的祖辈,我那一村庄的人和一村人的祖辈又何尝不是这样,他们都是有名字的,可是又都似乎没有名字。

一个家族传承名字,传承血脉,还传承爱恨善恶。人心是一件容器,一个周转站,承接着上一辈人传下来的温暖和爱意,有些人接到得多,储存得多,有些人的则少。阅读过程中,我无数次停下来摘抄、模仿。原来文笔好是可以具象化的,他教会我如何把心里那些飘渺的不知道怎么形容的感受写出来。

读到“老人缺少生机的那种冷,使炉火须臾间变得苍白”时,我第一次把衰老和寒冷放在一起体验,竟然体会出了爷爷的孤独和奶奶隐忍不发的痛苦,都是看不见的寒冷。那些冷究竟是什么呢?是世事浸润的寒凉,是蓦然回首时的萧索与茫然,是那些未曾明确的苍凉心境。

阅读过程中,我无数次标注,惊叹。原来大地上的一切生命都有尊严。他让我领悟到一个人的故乡和成长不应该成为他的羞涩处。

即便一只小小的虫子,在后田村的春花秋草间蹦跶完短暂的一生,也是无憾的。尽管它只看见漫长人世间某一年的光景,但许多年头都是一样的,麦子青了黄,黄了青,变化的仅仅是人的心境。

初读时,我觉得刘亮程老师写得荒诞,但又深深吸引着我。不断读下去才恍然明白,是我太固执、刻板,丧失了想象力,失去了和天地万物沟通的能力。

我的村庄也有广阔的田野,我也在夜晚的田地里听见过虫鸣,但那时的我一心想着逃离,当然听不出刘亮程老师笔下那细细密密的虫声会像水一样从地里渗出来,越漫越厚、越漫越深。

那时,我也是那个站在自家门口眺望晚归父母的孩子,只是虚空茫然、惴惴不安,没有像刘亮程老师那样看到整个的人生世界。直到现在我才恍然明白,最终是那个站在自家草垛粪堆上眺望晚归牛羊的孩子,看到了整个的人生世界。

“脚印是人身上落下的叶子,它离开人体独自在时间里飘零。越飘越远,越飘越静。”当鸡犬相闻成为记忆,当东升西落的太阳被我们忽视,当风声和虫鸣被车流带走,我早已在不知不觉中把自己的故乡藏在了身后。

立秋了,窗外的虫鸣弥漫进我渐渐变长的夜里,遥远的村庄从我记忆的最深处浮上来,带着土腥味儿,包括那些被现代生活磨掉的成长密码。

我跟着刘亮程老师的文字在他的黄沙梁村溜达了一圈又一圈。

我“与虫共眠”,被“寒风吹彻”,守在“风中的院门”,看见了“永远一样的黄昏”,直到我惶恐不安的成长不知在哪一天突然停止。

那些深藏在我心里的童年往事,那些我时时克制隐忍的寂寞,那些逝去的和正在发生的,都在刘亮程老师的文字里复活,带着巨大的通感和共鸣,把我的心绪裹进一道复杂的暗涌中。

刘亮程老师的少年时期是心事重重的,而我又何尝不是。整个少年时期,我被什么东西压抑了,又被什么东西催促着。我一面疯狂长个头,一面疯狂想停下来,担心我的头顶上面再没有空地方。我走路低着头、含着胸,避开坐在街头唠嗑的邻居,像个受了委屈的小媳妇,郁郁寡欢地走过我的少年岁月。一直到初中毕业,我长到了一米七的个头。离开后田村后,我又长了一厘米,是在家乡之外的地方长出来的,是在我一直担心会长成一个巨人的过程中长成的。这种成长是在哪一天突然停止了,因为什么停止了,我都无法知道。

等我中年之后再回到村庄,村庄里的孩子已经长大了两代人。他们的身高早就超越了父辈和祖辈,而我几乎叫不出任何一个孩子的名字了。刘亮程老师说“名字不过是人的地址,人没有名字也能活到老。在人的一生里,一村庄人的名字就像一堆废铁,叮叮当当扔了一地。”我的祖辈,我那一村庄的人和一村人的祖辈又何尝不是这样,他们都是有名字的,可是又都似乎没有名字。

一个家族传承名字,传承血脉,还传承爱恨善恶。人心是一件容器,一个周转站,承接着上一辈人传下来的温暖和爱意,有些人接到得多,储存得多,有些人的则少。阅读过程中,我无数次停下来摘抄、模仿。原来文笔好是可以具象化的,他教会我如何把心里那些飘渺的不知道怎么形容的感受写出来。

读到“老人缺少生机的那种冷,使炉火须臾间变得苍白”时,我第一次把衰老和寒冷放在一起体验,竟然体会出了爷爷的孤独和奶奶隐忍不发的痛苦,都是看不见的寒冷。那些冷究竟是什么呢?是世事浸润的寒凉,是蓦然回首时的萧索与茫然,是那些未曾明确的苍凉心境。

阅读过程中,我无数次标注,惊叹。原来大地上的一切生命都有尊严。他让我领悟到一个人的故乡和成长不应该成为他的羞涩处。

即便一只小小的虫子,在后田村的春花秋草间蹦跶完短暂的一生,也是无憾的。尽管它只看见漫长人世间某一年的光景,但许多年头都是一样的,麦子青了黄,黄了青,变化的仅仅是人的心境。

初读时,我觉得刘亮程老师写得荒诞,但又深深吸引着我。不断读下去才恍然明白,是我太固执、刻板,丧失了想象力,失去了和天地万物沟通的能力。

我的村庄也有广阔的田野,我也在夜晚的田地里听见过虫鸣,但那时的我一心想着逃离,当然听不出刘亮程老师笔下那细细密密的虫声会像水一样从地里渗出来,越漫越厚、越漫越深。

那时,我也是那个站在自家门口眺望晚归父母的孩子,只是虚空茫然、惴惴不安,没有像刘亮程老师那样看到整个的人生世界。直到现在我才恍然明白,最终是那个站在自家草垛粪堆上眺望晚归牛羊的孩子,看到了整个的人生世界。

“脚印是人身上落下的叶子,它离开人体独自在时间里飘零。越飘越远,越飘越静。”当鸡犬相闻成为记忆,当东升西落的太阳被我们忽视,当风声和虫鸣被车流带走,我早已在不知不觉中把自己的故乡藏在了身后。

立秋了,窗外的虫鸣弥漫进我渐渐变长的夜里,遥远的村庄从我记忆的最深处浮上来,带着土腥味儿,包括那些被现代生活磨掉的成长密码。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251024/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251024/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251024/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251024/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251024/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251024/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251024/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251024/08/08-s.jpg)