05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 黄福

- * “智”服务 “慧”阅读

- * 数字化时代阅读的“深”与“浅”

08版:北海周末·乐游

08版:北海周末·乐游

- *

找个乡村民宿

享“静”假期 - * 摘药山之行

- * 见山见水见风景

◎齐英华

北风吹,雪花飘,雪花飘飘年来到。爹出门去躲账整七天,三十晚上还没回还。大婶给了玉茭子面,我等我爹爹回家过年……

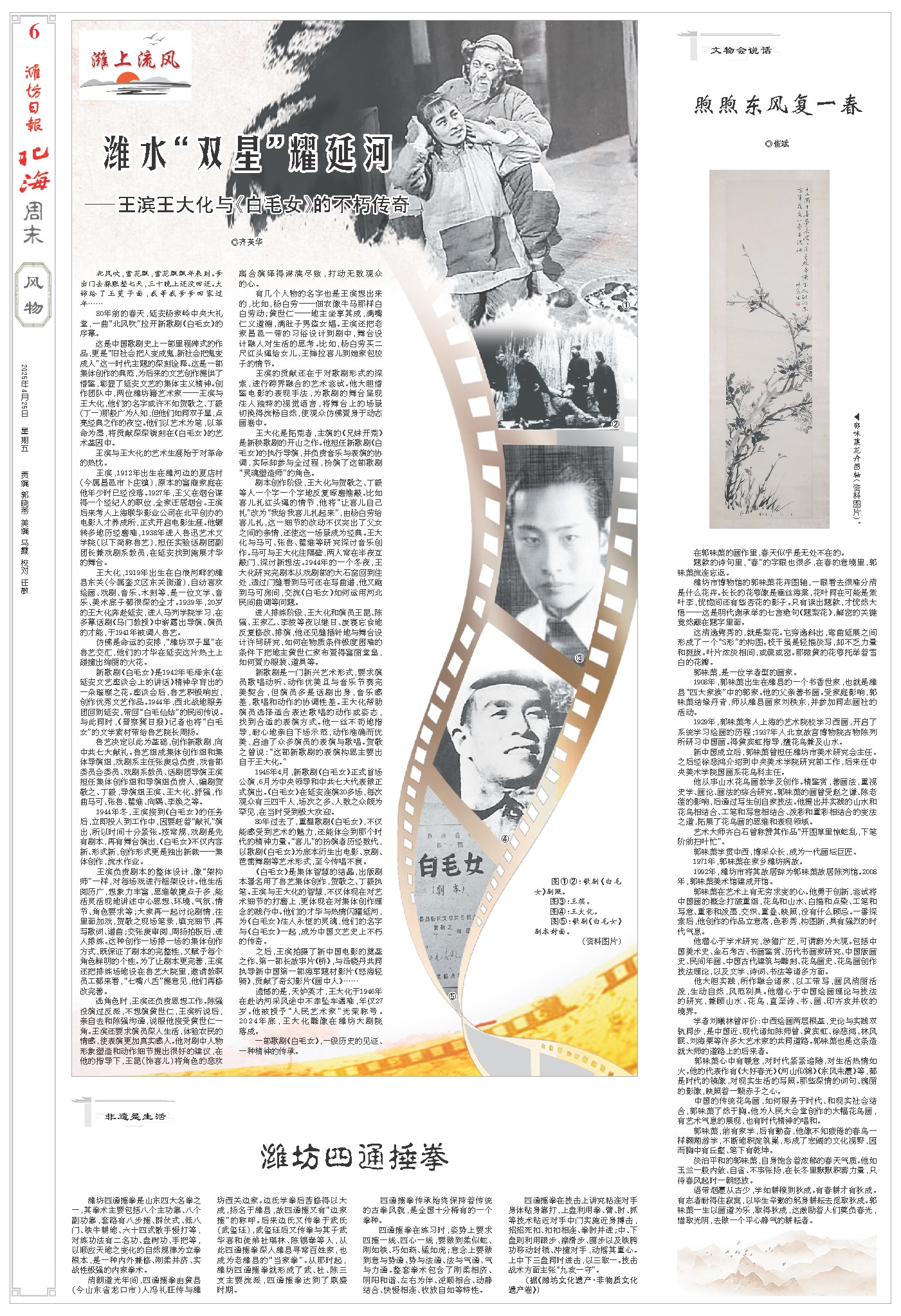

80年前的春天,延安杨家岭中央大礼堂,一曲“北风吹”拉开新歌剧《白毛女》的序幕。

这是中国歌剧史上一部里程碑式的作品,更是“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”这一时代主题的深刻诠释。这是一部集体创作的典范,为后来的文艺创作提供了借鉴,彰显了延安文艺的集体主义精神。创作团队中,两位潍坊籍艺术家——王滨与王大化,他们的名字或许不如贺敬之、丁毅(丁一)那般广为人知,但他们如同双子星,点亮经典之作的夜空。他们以艺术为笔,以革命为墨,将贡献深深镌刻在《白毛女》的艺术基因中。

王滨与王大化的艺术生涯始于对革命的热忱。

王滨,1912年出生在潍河边的夏店村(今属昌邑市卜庄镇),原本的富商家庭在他年少时已经没落。1927年,王父在烟台谋得一个经纪人的职位,全家迁居烟台。王滨后来考入上海联华影业公司在北平创办的电影人才养成所,正式开启电影生涯。他辗转多地历经磨难,1938年进入鲁迅艺术文学院(以下简称鲁艺),担任实验话剧团副团长兼戏剧系教员,在延安找到施展才华的舞台。

王大化,1919年出生在白浪河畔的潍县东关(今属奎文区东关街道),自幼喜欢绘画、戏剧、音乐、木刻等,是一位文学、音乐、美术底子都很深的全才。1939年,20岁的王大化奔赴延安,进入马列学院学习,在多幕话剧《马门教授》中崭露出导演、演员的才能,于1941年被调入鲁艺。

仿佛是命运的安排,“潍坊双子星”在鲁艺交汇,他们的才华在延安这片热土上碰撞出绚丽的火花。

新歌剧《白毛女》是1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神孕育出的一朵璀璨之花。座谈会后,鲁艺积极响应,创作优秀文艺作品。1944年,西北战地服务团回到延安,带回“白毛仙姑”的民间传说。与此同时,《晋察冀日报》记者也将“白毛女”的文学素材带给鲁艺院长周扬。

鲁艺决定以此为基础,创作新歌剧,向中共七大献礼。鲁艺组成集体创作组和集体导演组,戏剧系主任张庚总负责,戏音部委员会委员、戏剧系教员、话剧团导演王滨担任集体创作组和导演组负责人,编剧贺敬之、丁毅,导演组王滨、王大化、舒强,作曲马可、张鲁、瞿维、向隅、李焕之等。

1944年冬,王滨接到《白毛女》的任务后,立即投入到工作中,因要赶着“献礼”演出,所以时间十分紧张。按常规,戏剧是先有剧本,再有舞台演出,《白毛女》不仅内容新、形式新,创作形式更是独出新裁——集体创作,流水作业。

王滨负责剧本的整体设计,像“架构师”一样,对每场戏进行框架设计。他生活阅历广,想象力丰富,思维敏捷点子多,能活灵活现地讲述中心思想、环境、气氛、情节、角色要求等;大家再一起讨论剧情,往里面加戏,贺敬之现场笔录,填充细节,再写歌词、谱曲;交张庚审阅,周扬拍板后,进入排练。这种创作一场排一场的集体创作方式,既保证了剧本的完整性,又赋予每个角色鲜明的个性。为了让剧本更完善,王滨还把排练场地设在鲁艺大院里,邀请教职员工都来看,“七嘴八舌”提意见,他们再修改完善。

选角色时,王滨还负责思想工作。陈强没演过反派,不想演黄世仁,王滨听说后,亲自去和陈强沟通,说服他接受黄世仁一角。王滨还要求演员深入生活,体验农民的情感,使表演更加真实感人。他对剧中人物形象塑造和动作细节提出很好的建议,在他的指导下,王昆(饰喜儿)将角色的悲欢离合演绎得淋漓尽致,打动无数观众的心。

有几个人物的名字也是王滨想出来的,比如,杨白劳——佃农像牛马那样白白劳动;黄世仁——地主坐享其成,满嘴仁义道德,满肚子男盗女娼。王滨还把老家昌邑一带的习俗设计到剧中,舞台设计融入对生活的思考。比如,杨白劳买二尺红头绳给女儿、王婶拉喜儿到她家包饺子的情节。

王滨的贡献还在于对歌剧形式的探索,进行跨界融合的艺术尝试。他大胆借鉴电影的表现手法,为歌剧的舞台呈现注入独特的视觉语言,将舞台上的场景切换得流畅自然,使观众仿佛置身于动态画卷中。

王大化是拓荒者,主演的《兄妹开荒》是新秧歌剧的开山之作。他担任新歌剧《白毛女》的执行导演,并负责音乐与表演的协调,实际却参与全过程,扮演了这部歌剧“灵魂塑造师”的角色。

剧本创作阶段,王大化与贺敬之、丁毅等人一个字一个字地反复琢磨推敲。比如喜儿扎红头绳的情节,他将“让喜儿自己扎”改为“我给我喜儿扎起来”,由杨白劳给喜儿扎,这一细节的改动不仅突出了父女之间的亲情,还使这一场景成为经典。王大化与马可、张鲁、瞿维等研究探讨音乐创作。马可与王大化住隔壁,两人常在半夜互敲门,探讨新想法。1944年的一个冬夜,王大化研究完剧本从戏剧部的大石窑回到住处,透过门缝看到马可还在写曲谱,他又跑到马可房间,交流《白毛女》如何运用河北民间曲调等问题。

进入排练阶段,王大化和演员王昆、陈强、王家乙、李波等夜以继日、废寝忘食地反复修改、排演,他还见缝插针地与舞台设计许珂研究,如何在物质条件极度困难的条件下把地主黄世仁家布置得富丽堂皇,如何置办服装、道具等。

新歌剧是一门新兴艺术形式,要求演员歌唱动听、动作优美且与音乐节奏完美契合,但演员多是话剧出身,音乐感差,歌唱和动作的协调性差。王大化帮助演员选择适合表达歌唱的动作或姿态,找到合适的表演方式。他一丝不苟地指导,耐心地亲自下场示范,动作准确而优美,启迪了众多演员的表演与歌唱。贺敬之曾说:“这部新歌剧的表演构思主要出自于王大化。”

1945年4月,新歌剧《白毛女》正式首场公演,6月为中央领导和中共七大代表做正式演出。《白毛女》在延安连演30多场,每次观众有三四千人,场次之多、人数之众颇为罕见,在当时受到极大欢迎。

80年过去了,重温歌剧《白毛女》,不仅能感受到艺术的魅力,还能体会到那个时代的精神力量。“喜儿”的扮演者历经数代,以歌剧《白毛女》为底本衍生出电影、京剧、芭蕾舞剧等艺术形式,至今传唱不衰。

《白毛女》是集体智慧的结晶,出版剧本署名用了鲁艺集体创作,贺敬之、丁毅执笔。王滨与王大化的智慧,不仅体现在对艺术细节的打磨上,更体现在对集体创作理念的践行中。他们的才华与热情闪耀延河,为《白毛女》注入永恒的灵魂,他们的名字与《白毛女》一起,成为中国文艺史上不朽的传奇。

之后,王滨拍摄了新中国电影的奠基之作、第一部长故事片《桥》,与汤晓丹共同执导新中国第一部海军题材影片《怒海轻骑》,贡献了奇幻影片《画中人》……

遗憾的是,天妒英才,王大化于1946年在赴讷河采风途中不幸坠车遇难,年仅27岁。他被授予“人民艺术家”光荣称号。2024年底,王大化雕像在潍坊大剧院落成。

一部歌剧《白毛女》,一段历史的见证、一种精神的传承。

北风吹,雪花飘,雪花飘飘年来到。爹出门去躲账整七天,三十晚上还没回还。大婶给了玉茭子面,我等我爹爹回家过年……

80年前的春天,延安杨家岭中央大礼堂,一曲“北风吹”拉开新歌剧《白毛女》的序幕。

这是中国歌剧史上一部里程碑式的作品,更是“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”这一时代主题的深刻诠释。这是一部集体创作的典范,为后来的文艺创作提供了借鉴,彰显了延安文艺的集体主义精神。创作团队中,两位潍坊籍艺术家——王滨与王大化,他们的名字或许不如贺敬之、丁毅(丁一)那般广为人知,但他们如同双子星,点亮经典之作的夜空。他们以艺术为笔,以革命为墨,将贡献深深镌刻在《白毛女》的艺术基因中。

王滨与王大化的艺术生涯始于对革命的热忱。

王滨,1912年出生在潍河边的夏店村(今属昌邑市卜庄镇),原本的富商家庭在他年少时已经没落。1927年,王父在烟台谋得一个经纪人的职位,全家迁居烟台。王滨后来考入上海联华影业公司在北平创办的电影人才养成所,正式开启电影生涯。他辗转多地历经磨难,1938年进入鲁迅艺术文学院(以下简称鲁艺),担任实验话剧团副团长兼戏剧系教员,在延安找到施展才华的舞台。

王大化,1919年出生在白浪河畔的潍县东关(今属奎文区东关街道),自幼喜欢绘画、戏剧、音乐、木刻等,是一位文学、音乐、美术底子都很深的全才。1939年,20岁的王大化奔赴延安,进入马列学院学习,在多幕话剧《马门教授》中崭露出导演、演员的才能,于1941年被调入鲁艺。

仿佛是命运的安排,“潍坊双子星”在鲁艺交汇,他们的才华在延安这片热土上碰撞出绚丽的火花。

新歌剧《白毛女》是1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神孕育出的一朵璀璨之花。座谈会后,鲁艺积极响应,创作优秀文艺作品。1944年,西北战地服务团回到延安,带回“白毛仙姑”的民间传说。与此同时,《晋察冀日报》记者也将“白毛女”的文学素材带给鲁艺院长周扬。

鲁艺决定以此为基础,创作新歌剧,向中共七大献礼。鲁艺组成集体创作组和集体导演组,戏剧系主任张庚总负责,戏音部委员会委员、戏剧系教员、话剧团导演王滨担任集体创作组和导演组负责人,编剧贺敬之、丁毅,导演组王滨、王大化、舒强,作曲马可、张鲁、瞿维、向隅、李焕之等。

1944年冬,王滨接到《白毛女》的任务后,立即投入到工作中,因要赶着“献礼”演出,所以时间十分紧张。按常规,戏剧是先有剧本,再有舞台演出,《白毛女》不仅内容新、形式新,创作形式更是独出新裁——集体创作,流水作业。

王滨负责剧本的整体设计,像“架构师”一样,对每场戏进行框架设计。他生活阅历广,想象力丰富,思维敏捷点子多,能活灵活现地讲述中心思想、环境、气氛、情节、角色要求等;大家再一起讨论剧情,往里面加戏,贺敬之现场笔录,填充细节,再写歌词、谱曲;交张庚审阅,周扬拍板后,进入排练。这种创作一场排一场的集体创作方式,既保证了剧本的完整性,又赋予每个角色鲜明的个性。为了让剧本更完善,王滨还把排练场地设在鲁艺大院里,邀请教职员工都来看,“七嘴八舌”提意见,他们再修改完善。

选角色时,王滨还负责思想工作。陈强没演过反派,不想演黄世仁,王滨听说后,亲自去和陈强沟通,说服他接受黄世仁一角。王滨还要求演员深入生活,体验农民的情感,使表演更加真实感人。他对剧中人物形象塑造和动作细节提出很好的建议,在他的指导下,王昆(饰喜儿)将角色的悲欢离合演绎得淋漓尽致,打动无数观众的心。

有几个人物的名字也是王滨想出来的,比如,杨白劳——佃农像牛马那样白白劳动;黄世仁——地主坐享其成,满嘴仁义道德,满肚子男盗女娼。王滨还把老家昌邑一带的习俗设计到剧中,舞台设计融入对生活的思考。比如,杨白劳买二尺红头绳给女儿、王婶拉喜儿到她家包饺子的情节。

王滨的贡献还在于对歌剧形式的探索,进行跨界融合的艺术尝试。他大胆借鉴电影的表现手法,为歌剧的舞台呈现注入独特的视觉语言,将舞台上的场景切换得流畅自然,使观众仿佛置身于动态画卷中。

王大化是拓荒者,主演的《兄妹开荒》是新秧歌剧的开山之作。他担任新歌剧《白毛女》的执行导演,并负责音乐与表演的协调,实际却参与全过程,扮演了这部歌剧“灵魂塑造师”的角色。

剧本创作阶段,王大化与贺敬之、丁毅等人一个字一个字地反复琢磨推敲。比如喜儿扎红头绳的情节,他将“让喜儿自己扎”改为“我给我喜儿扎起来”,由杨白劳给喜儿扎,这一细节的改动不仅突出了父女之间的亲情,还使这一场景成为经典。王大化与马可、张鲁、瞿维等研究探讨音乐创作。马可与王大化住隔壁,两人常在半夜互敲门,探讨新想法。1944年的一个冬夜,王大化研究完剧本从戏剧部的大石窑回到住处,透过门缝看到马可还在写曲谱,他又跑到马可房间,交流《白毛女》如何运用河北民间曲调等问题。

进入排练阶段,王大化和演员王昆、陈强、王家乙、李波等夜以继日、废寝忘食地反复修改、排演,他还见缝插针地与舞台设计许珂研究,如何在物质条件极度困难的条件下把地主黄世仁家布置得富丽堂皇,如何置办服装、道具等。

新歌剧是一门新兴艺术形式,要求演员歌唱动听、动作优美且与音乐节奏完美契合,但演员多是话剧出身,音乐感差,歌唱和动作的协调性差。王大化帮助演员选择适合表达歌唱的动作或姿态,找到合适的表演方式。他一丝不苟地指导,耐心地亲自下场示范,动作准确而优美,启迪了众多演员的表演与歌唱。贺敬之曾说:“这部新歌剧的表演构思主要出自于王大化。”

1945年4月,新歌剧《白毛女》正式首场公演,6月为中央领导和中共七大代表做正式演出。《白毛女》在延安连演30多场,每次观众有三四千人,场次之多、人数之众颇为罕见,在当时受到极大欢迎。

80年过去了,重温歌剧《白毛女》,不仅能感受到艺术的魅力,还能体会到那个时代的精神力量。“喜儿”的扮演者历经数代,以歌剧《白毛女》为底本衍生出电影、京剧、芭蕾舞剧等艺术形式,至今传唱不衰。

《白毛女》是集体智慧的结晶,出版剧本署名用了鲁艺集体创作,贺敬之、丁毅执笔。王滨与王大化的智慧,不仅体现在对艺术细节的打磨上,更体现在对集体创作理念的践行中。他们的才华与热情闪耀延河,为《白毛女》注入永恒的灵魂,他们的名字与《白毛女》一起,成为中国文艺史上不朽的传奇。

之后,王滨拍摄了新中国电影的奠基之作、第一部长故事片《桥》,与汤晓丹共同执导新中国第一部海军题材影片《怒海轻骑》,贡献了奇幻影片《画中人》……

遗憾的是,天妒英才,王大化于1946年在赴讷河采风途中不幸坠车遇难,年仅27岁。他被授予“人民艺术家”光荣称号。2024年底,王大化雕像在潍坊大剧院落成。

一部歌剧《白毛女》,一段历史的见证、一种精神的传承。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250425/08/Page08-1500.jpg)