05版:北海周末

05版:北海周末

- * 马应龙

- * “潍”有好戏 幸福“满格”

- *

群众需要

更多精品文化

08版:北海周末·乐游

08版:北海周末·乐游

- *

岁岁重阳

情深意长 - *

在潍坊

重阳玩法不重样

马应龙(生卒年不详),字伯光,安丘城东关(现兴安街道东关村)人,明末官员,著名文士、诗人、经学家。

万历二十年,马应龙中第三甲四十四名,与弟从龙同榜中进士,初授河南杞县令。在人相食的大旱之年,他及时设粥厂数十家,救活无数饥民,几次受到皇上钦赏;马应龙还捐出自己的俸禄建冬生院,让孤独无依的人进住,并买良田300亩以赡之。马应龙在杞县期间特别重视文教,倡修学宫,亲临课士考礼,制定乐律。每次讲授经学,高屋建瓴,精辟生动,简明透彻,听者盈门。后升任礼部郎中。离任后杞人感念,立碑颂其德。

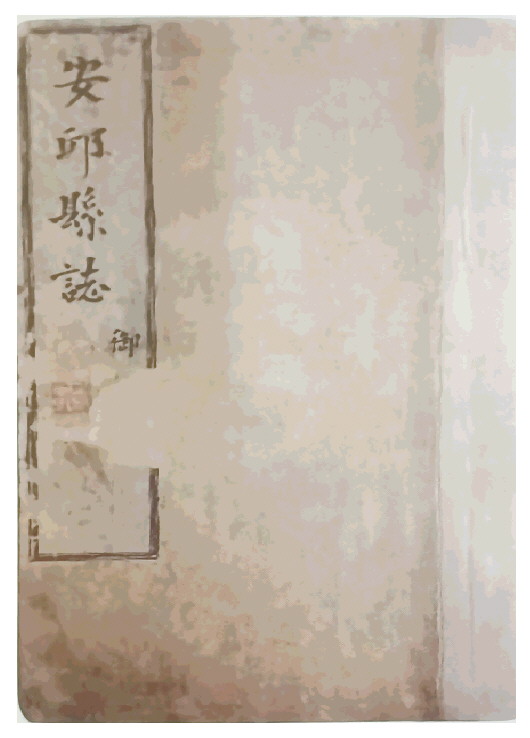

《山东通志·马应龙传》谓其“学问淹博,富于著述”。凡经史、词章、天文、历算、声津及诸子百家无一不通。所著《梵雅》对人文、自然现象和事物详有阐释。顾炎武、张尔歧、王士祯等大家皆叹其“博雅”。平生著述甚丰,达数百卷。单就经学一类,考订《古本周礼》6卷、《古本周易参同契》2卷、《六礼》6卷、《毛诗》7卷、《尚书解》7卷,另有《道德经注解》2卷等。文坛泰斗王士祯在其《池北偶谈》中,称赞马应龙参与编撰明万历《安丘县志》好手笔。马应龙不但是安丘最有成就的学者之一,而且是山东较有影响的易学家,是明末北方少有的文化名人。

(资料来源《潍坊历史名人》)

万历二十年,马应龙中第三甲四十四名,与弟从龙同榜中进士,初授河南杞县令。在人相食的大旱之年,他及时设粥厂数十家,救活无数饥民,几次受到皇上钦赏;马应龙还捐出自己的俸禄建冬生院,让孤独无依的人进住,并买良田300亩以赡之。马应龙在杞县期间特别重视文教,倡修学宫,亲临课士考礼,制定乐律。每次讲授经学,高屋建瓴,精辟生动,简明透彻,听者盈门。后升任礼部郎中。离任后杞人感念,立碑颂其德。

《山东通志·马应龙传》谓其“学问淹博,富于著述”。凡经史、词章、天文、历算、声津及诸子百家无一不通。所著《梵雅》对人文、自然现象和事物详有阐释。顾炎武、张尔歧、王士祯等大家皆叹其“博雅”。平生著述甚丰,达数百卷。单就经学一类,考订《古本周礼》6卷、《古本周易参同契》2卷、《六礼》6卷、《毛诗》7卷、《尚书解》7卷,另有《道德经注解》2卷等。文坛泰斗王士祯在其《池北偶谈》中,称赞马应龙参与编撰明万历《安丘县志》好手笔。马应龙不但是安丘最有成就的学者之一,而且是山东较有影响的易学家,是明末北方少有的文化名人。

(资料来源《潍坊历史名人》)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/06/Page06-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/08/Page08-1500.jpg)