05版:北海周末

05版:北海周末

- * 马应龙

- * “潍”有好戏 幸福“满格”

- *

群众需要

更多精品文化

08版:北海周末·乐游

08版:北海周末·乐游

- *

岁岁重阳

情深意长 - *

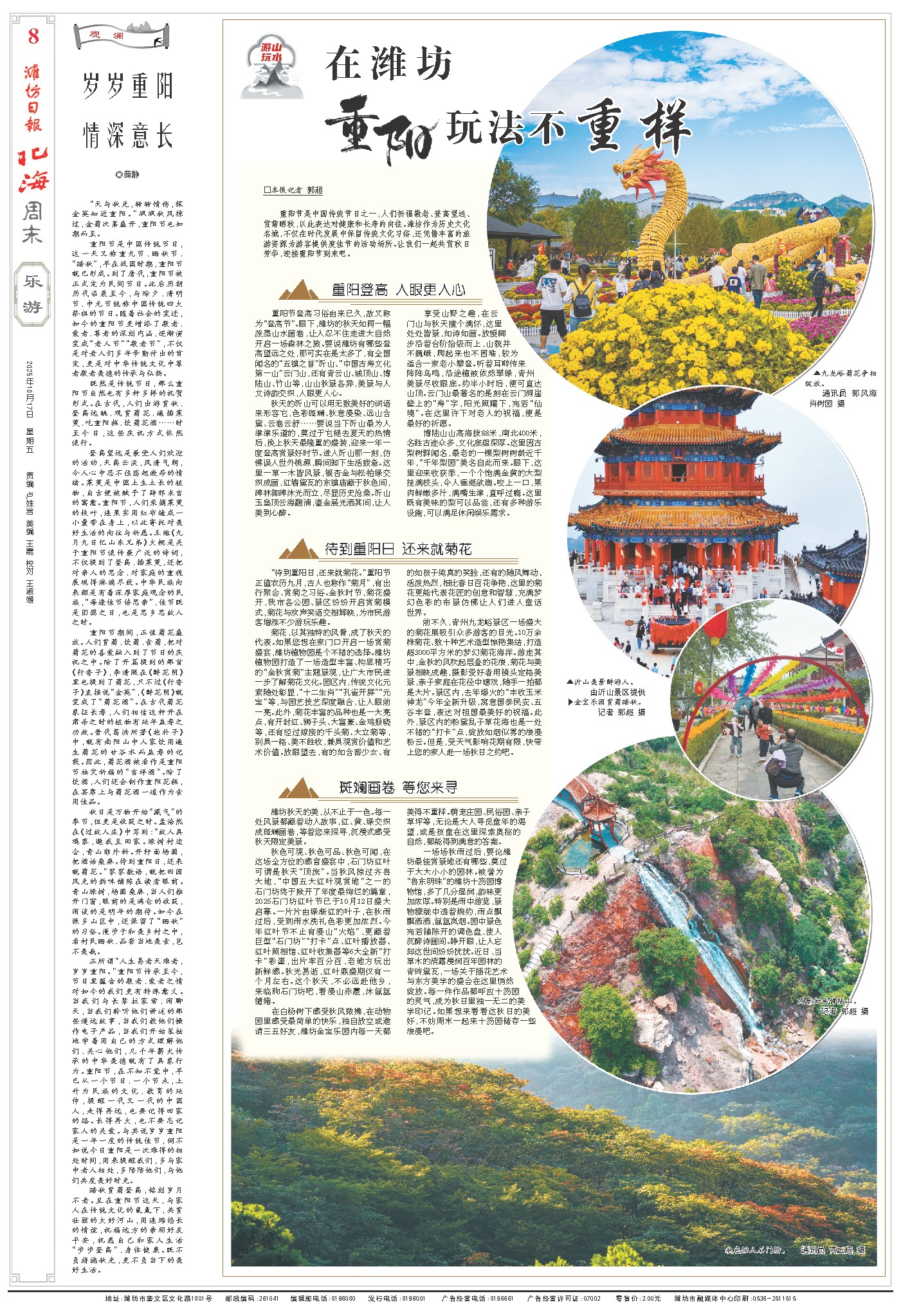

在潍坊

重阳玩法不重样

◎薛静

“天与秋光,转转情伤,探金英知近重阳。”飒飒秋风掠过,金菊次第盛开,重阳节也如期而至。

重阳节是中国传统节日,这一天又称重九节、晒秋节、“踏秋”,早在战国时期,重阳节就已形成。到了唐代,重阳节被正式定为民间节日。此后历朝历代沿袭至今,与除夕、清明节、中元节统称中国传统四大祭祖的节日。随着社会的变迁,如今的重阳节更增添了敬老、爱老、尊老的深刻内涵,逐渐演变成“老人节”“敬老节”,不仅是对老人们多年辛勤付出的肯定,更是对中华传统文化中尊老敬老美德的传承与弘扬。

既然是传统节日,那么重阳节自然也有多种多样的祝贺形式。在古代,人们出游赏秋、登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒……时至今日,这些庆祝方式依然流行。

登高望远是最受人们欢迎的活动,天高云淡,风清气朗,令人心中忍不住荡起激昂的情绪。茱萸是中国土生土长的植物,自古便被赋予了辟邪求吉的寓意。重阳节,人们采摘茱萸的枝叶,连果实用红布缝成一小囊带在身上,以此寄托对美好生活的向往与祈愿。王维《九月九日忆山东兄弟》大概是关于重阳节流传最广泛的诗词,不仅提到了登高、插茱萸,还把对亲人的思念、对家庭的重视展现得淋漓尽致。中华民族向来都是有着深厚家庭观念的民族,“每逢佳节倍思亲”,佳节既是团圆之日,也是思乡思故人之时。

重阳节期间,正值菊花盛放。人们赏菊、饮菊、食菊,把对菊花的喜爱融入到了节日的庆祝之中。除了开篇提到的那首《行香子》,李清照在《醉花阴》里也提到了菊花,只不过《行香子》直接说“金英”,《醉花阴》就变成了“菊花酒”。在古代菊花象征长寿,人们相信这种开在肃杀之时的植物有延年益寿之功效。晋代葛洪所著《抱朴子》中,就有南阳山中人家饮用遍生菊花的甘谷水而益寿的记载。因此,菊花酒被看作是重阳节祛灾祈福的“吉祥酒”。除了饮酒,人们还会制作重阳花糕,在宴席上与菊花酒一道作为食用佳品。

秋日是万物开始“藏气”的季节,但更是收获之时。孟浩然在《过故人庄》中写到:“故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。”寥寥数语,就把田园风光的韵味铺陈在读者眼前。青山绿树,场圃桑麻,当人们推开门窗,眼前的是满仓的收获,闲谈的是明年的期待。如今在很多山区中,还保留了“晒秋”的习俗。漫步于和美乡村之中,看村民晒秋、品尝当地美食,岂不美哉。

正所谓“人生易老天难老,岁岁重阳。”重阳节传承至今,节日里蕴含的敬老、爱老之情对如今的我们更有特殊意义。当我们与长辈拉家常、闲聊天,当我们聆听他们讲述的那些遥远故事,当我们教他们操作电子产品,当我们开始笨拙地学着用自己的方式理解他们、关心他们,几千年薪火传承的中华美德就有了具象行为。重阳节,在不知不觉中,早已从一个节日、一个节点,上升为民族的文化、教育的延伸,提醒一代又一代的中国人,走得再远,也要记得回家的路。长得再大,也不要忘记家人的关爱。与其说岁岁重阳是一年一度的传统佳节,倒不如说今日重阳是一次难得的相处时间,用来提醒我们,多与家中老人相处,多陪陪他们,与他们共度美好时光。

踏秋赏菊登高,铭刻岁月不老。且在重阳节这天,与家人在传统文化的氤氲下,共赏壮丽的大好河山,用连绵悠长的情谊,祝福远方的亲朋好友平安,祝愿自己和家人生活“步步登高”、身体健康。既不负旖旎秋光,更不负当下的美好生活。

“天与秋光,转转情伤,探金英知近重阳。”飒飒秋风掠过,金菊次第盛开,重阳节也如期而至。

重阳节是中国传统节日,这一天又称重九节、晒秋节、“踏秋”,早在战国时期,重阳节就已形成。到了唐代,重阳节被正式定为民间节日。此后历朝历代沿袭至今,与除夕、清明节、中元节统称中国传统四大祭祖的节日。随着社会的变迁,如今的重阳节更增添了敬老、爱老、尊老的深刻内涵,逐渐演变成“老人节”“敬老节”,不仅是对老人们多年辛勤付出的肯定,更是对中华传统文化中尊老敬老美德的传承与弘扬。

既然是传统节日,那么重阳节自然也有多种多样的祝贺形式。在古代,人们出游赏秋、登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒……时至今日,这些庆祝方式依然流行。

登高望远是最受人们欢迎的活动,天高云淡,风清气朗,令人心中忍不住荡起激昂的情绪。茱萸是中国土生土长的植物,自古便被赋予了辟邪求吉的寓意。重阳节,人们采摘茱萸的枝叶,连果实用红布缝成一小囊带在身上,以此寄托对美好生活的向往与祈愿。王维《九月九日忆山东兄弟》大概是关于重阳节流传最广泛的诗词,不仅提到了登高、插茱萸,还把对亲人的思念、对家庭的重视展现得淋漓尽致。中华民族向来都是有着深厚家庭观念的民族,“每逢佳节倍思亲”,佳节既是团圆之日,也是思乡思故人之时。

重阳节期间,正值菊花盛放。人们赏菊、饮菊、食菊,把对菊花的喜爱融入到了节日的庆祝之中。除了开篇提到的那首《行香子》,李清照在《醉花阴》里也提到了菊花,只不过《行香子》直接说“金英”,《醉花阴》就变成了“菊花酒”。在古代菊花象征长寿,人们相信这种开在肃杀之时的植物有延年益寿之功效。晋代葛洪所著《抱朴子》中,就有南阳山中人家饮用遍生菊花的甘谷水而益寿的记载。因此,菊花酒被看作是重阳节祛灾祈福的“吉祥酒”。除了饮酒,人们还会制作重阳花糕,在宴席上与菊花酒一道作为食用佳品。

秋日是万物开始“藏气”的季节,但更是收获之时。孟浩然在《过故人庄》中写到:“故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。”寥寥数语,就把田园风光的韵味铺陈在读者眼前。青山绿树,场圃桑麻,当人们推开门窗,眼前的是满仓的收获,闲谈的是明年的期待。如今在很多山区中,还保留了“晒秋”的习俗。漫步于和美乡村之中,看村民晒秋、品尝当地美食,岂不美哉。

正所谓“人生易老天难老,岁岁重阳。”重阳节传承至今,节日里蕴含的敬老、爱老之情对如今的我们更有特殊意义。当我们与长辈拉家常、闲聊天,当我们聆听他们讲述的那些遥远故事,当我们教他们操作电子产品,当我们开始笨拙地学着用自己的方式理解他们、关心他们,几千年薪火传承的中华美德就有了具象行为。重阳节,在不知不觉中,早已从一个节日、一个节点,上升为民族的文化、教育的延伸,提醒一代又一代的中国人,走得再远,也要记得回家的路。长得再大,也不要忘记家人的关爱。与其说岁岁重阳是一年一度的传统佳节,倒不如说今日重阳是一次难得的相处时间,用来提醒我们,多与家中老人相处,多陪陪他们,与他们共度美好时光。

踏秋赏菊登高,铭刻岁月不老。且在重阳节这天,与家人在传统文化的氤氲下,共赏壮丽的大好河山,用连绵悠长的情谊,祝福远方的亲朋好友平安,祝愿自己和家人生活“步步登高”、身体健康。既不负旖旎秋光,更不负当下的美好生活。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251017/08/08-s.jpg)