07版:十笏园

07版:十笏园

- * 《清风醉晚霞》

- * 那个下午

- * 栖息大地的最后诗意

- *

参观潍坊报史馆

见30多年前老同事照片 - * 参观潍坊报史馆感赋

- * 云参观潍坊报史馆

- * 清平乐·潍坊报史馆感怀

- * 红楼三玉 松竹梅魂

- * 大爱无疆

- * 鱼香情浓

◎许志杰

作者简介

许志杰,坊子区东王松村人,1983年毕业于山东大学历史系,先后在出版社、报社做新闻采编工作,高级记者。出版《权钱二重奏》《言午看球》《陆侃如和冯沅君》《山大故事》《中国出版家罗竹风》等著作。

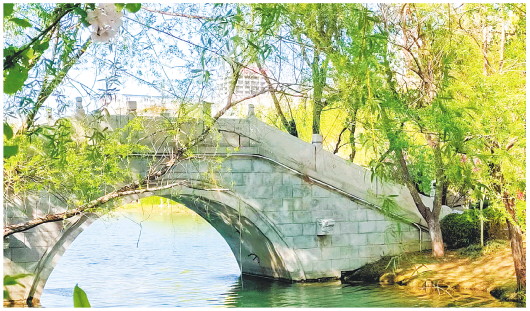

我常对人说,我家住在虞河头,河的四条涓涓源流汇合在村子中央,穿过一个叫做东王松的庄,我的家就在其中的一条支溪旁边。记忆中溪水长流不息,一座小桥使地堑变通途,小溪的西边叫围子里,东边称东门外。过去我们村是有一道坚固的村墙的,以村墙为界分了里与外。依河道东侧手筑土院,多了烟火缭绕,因而有一个好听的名字东崖上。小桥流水人家,很像说的我家这里呢。

有人便问,虞河是怎样的一条河,咋没听说过呢。虞河是这条河的官名,多用在行文官话里。名气很小,在当地很多人并不知道河的真名,比如虞河上游流经的坊子,这里的人们把它叫东河。与坊子隔河相望有一个不大的蒋家村,庄里的人管它叫西河。估计,即便虞河水唏哩哗啦淌到颇具世面的潍县城,城里人也未必通晓四方,知道它的大号,说不定与乡下人一样东河西河地叫着。虞河全长只有75公里,却算得上是条历史悠久、人文荟萃、经济效益很高的城市内河。潍县乡土志记,古时候它叫“溉水”,此“溉”是否与灌溉有关不甚清楚,如有哪怕一丝瓜葛就可猜测古时溉水是一条用来浇地的水渠,那么再进一步能否断定为一条人工运河,没有可靠的资料佐证不敢妄断。不过,虞河还有一个名字叫东丹河,听上去很浪漫,说起来挺顺口,经过了近几年的整治,看上去似有些俊俏的模样,与这个好听的河名大致般配。没有文字解释东丹河的来由,知晓者更少,就此打住也符合它眼下的名份。

大舜传说他的老家在我老家东王松村往南近二百里的诸城腹地,具体地址不详。以此往北去百里有一个产酒的地方景芝,此地多做酒高手,喝酒也是相当有趣,一本《芝镇说》的乡野文化小说描写的很到家。景芝人将大舜奉为白酒鼻祖,景芝酒里散发着三皇五帝的那股味道。我曾祖父曾经开过一个小酒坊,从清末到民初一直没间断,以他老人家肚里那点文化水,大概想不出大舜是酒祖如此宏大的主题,再说那时候也不兴这个。从酒乡再往北就是虞河流域,虞,以字意解,好似包含的贬义居多,尔虞我诈便是,还包括了预测、忧虑。我倾向于为纪念大舜而为虞,传说大舜在周朝时曾建立了一个叫做虞的小国,历史学家指定在今山西省平陆东北。平陆虽距大舜传说中的老家甚远,一样使家乡人精神振奋,容光焕发。为纪念这位帝王,虞河流域的一帮文化人把这条流过自家大门口的小河命名为虞河,并写进了相关文献而得以流传至今。还有一种可能,虞河流域曾经盛长一种叫虞美人的草本植物,我没见过,据介绍虞美人挺好看,长在河边,细皮嫩肉,随风摇曳生姿。我家住在虞河头,我希望虞河名字来源于此。若是名叫“虞美人河”更好了,一定名声大噪,不会像现在这样寂寂无名。想象春天里虞美人河边花草斗艳争芳,观者如云,“有女怀春,吉士诱之”,还可以把这里发挥成诗经的创作基地,请名人写个字,挂上牌,又是一番气象。

只是“溉水”“东丹河”也好,“大舜爷”“虞美人”也罢,已随潺潺虞河流去了渤海湾,这里的人还在延续着老辈人的叫法,他叫东河,你叫西河,而在我老家它是一条无名的河。我的脑海里,最为难忘的是七月,夏日炎炎,热得没处躲没处藏,村东头的水库便是我们纳凉嬉戏的好去处,最热的那些天几乎以此为家。话说这座水库,原本是一处汩汩清泉,叮咚泉水顺着一条土路旁的小沟蜿蜒而下,来到村子里,与其它溪流汇合,壮大起来,携手去了更远的地方。到了上个世纪五六十年代,借着大集体的力量,村里人以泉为基,开挖出一个深3米宽10米长约100米的迷你型水库,将泉水和雨雪水圈在一起,涝可排水,旱能提水灌溉。水库周边成了村里的良田,亩产小麦200斤。喜的是于我等孩子而言,水库成了我们好玩的地儿。天热,一个猛子扎进水里,舒坦;冬天结了老厚的冰,就成一座天然冰上运动场。没花一分钱,练就了各种不规则姿势的游泳、冰上杂耍。那会儿农村生活条件差,孩子都是散养的,因此类似水库这样耍的地方,留下好多幸福的记忆。离家谋生几十年却一直挂在心上,回去看看,水库还在,便觉得心满意足。

村南的三角湾是虞河的另一水源地,顾名思义,这里的水来自一个像三角形的水湾。可能过去曾经是个三角形,我认识它的时候就已经被拉长,湾深齐腰,脚下尽是淤泥。与水库的深水和清凉不一样,三角湾水浅又热乎乎的,小一点的孩子喜欢到此一游。孩子多了,淤泥被搅的翻云覆水,一丝不挂的孩子们泥糊汤子挂满全身,面目全非。三角湾的上游、下游各有一个神秘的深水湾子。多深,我从未见过底是啥样,年复一年,一般多的水,那么平静,湾子边长满水草,春天开白花,秋天淡黄色的茎叶,把田野打扮得十分精致。胶济铁路还从我们村南走的时候,蒸汽火车头冒着浓烟,鸣着汽笛,载着全国各地的旅客,呼啸而去。我常站在离三角湾不远的铁路边等着父亲开的那列火车路过,父亲看着我就会拉响汽笛,向我挥手。有时候父亲在线路允许的情况下,还会放慢火车的速度把自己的一份工作餐装在铝制的饭盒里轻轻放到辅路上,里面有米饭和肉炒的菜,喷香喷香的。写到此,那味道就好似飘满了书房,馋得我直想流口水。还隐约听到远去的列车那悠长的汽笛声,盼着父亲和他的火车下次路过三角湾,我还会站在那里等着父亲和他的火车。每每想到此,我就瞬时泪流满面。

无论大江大河,还是小如虞河这样的潍坊市域内河,都是由数不清的小河岔子汇合而成。官方给虞河定的发源地是坊子老城往南十里地的南灵山下,也对,如果改成发源于潍坊市坊子区的“南灵山、东王松等地”就更圆满了。家乡人起意在水库那里立碑,写上“虞河头”字样,正本清源。

我家住在虞河头,那是我长大的地方。想起清代诗人袁枚的一首小诗。我作文追求朴实与内心,不愿无功受禄引经据典,好像自己知道挺多似的。家住虞河头,情到深处,一时无有贴切的喻词,就从了:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”海纳百川,虞河水带着乡人的志向搏击大洋,也是好样的。

作者简介

许志杰,坊子区东王松村人,1983年毕业于山东大学历史系,先后在出版社、报社做新闻采编工作,高级记者。出版《权钱二重奏》《言午看球》《陆侃如和冯沅君》《山大故事》《中国出版家罗竹风》等著作。

我常对人说,我家住在虞河头,河的四条涓涓源流汇合在村子中央,穿过一个叫做东王松的庄,我的家就在其中的一条支溪旁边。记忆中溪水长流不息,一座小桥使地堑变通途,小溪的西边叫围子里,东边称东门外。过去我们村是有一道坚固的村墙的,以村墙为界分了里与外。依河道东侧手筑土院,多了烟火缭绕,因而有一个好听的名字东崖上。小桥流水人家,很像说的我家这里呢。

有人便问,虞河是怎样的一条河,咋没听说过呢。虞河是这条河的官名,多用在行文官话里。名气很小,在当地很多人并不知道河的真名,比如虞河上游流经的坊子,这里的人们把它叫东河。与坊子隔河相望有一个不大的蒋家村,庄里的人管它叫西河。估计,即便虞河水唏哩哗啦淌到颇具世面的潍县城,城里人也未必通晓四方,知道它的大号,说不定与乡下人一样东河西河地叫着。虞河全长只有75公里,却算得上是条历史悠久、人文荟萃、经济效益很高的城市内河。潍县乡土志记,古时候它叫“溉水”,此“溉”是否与灌溉有关不甚清楚,如有哪怕一丝瓜葛就可猜测古时溉水是一条用来浇地的水渠,那么再进一步能否断定为一条人工运河,没有可靠的资料佐证不敢妄断。不过,虞河还有一个名字叫东丹河,听上去很浪漫,说起来挺顺口,经过了近几年的整治,看上去似有些俊俏的模样,与这个好听的河名大致般配。没有文字解释东丹河的来由,知晓者更少,就此打住也符合它眼下的名份。

大舜传说他的老家在我老家东王松村往南近二百里的诸城腹地,具体地址不详。以此往北去百里有一个产酒的地方景芝,此地多做酒高手,喝酒也是相当有趣,一本《芝镇说》的乡野文化小说描写的很到家。景芝人将大舜奉为白酒鼻祖,景芝酒里散发着三皇五帝的那股味道。我曾祖父曾经开过一个小酒坊,从清末到民初一直没间断,以他老人家肚里那点文化水,大概想不出大舜是酒祖如此宏大的主题,再说那时候也不兴这个。从酒乡再往北就是虞河流域,虞,以字意解,好似包含的贬义居多,尔虞我诈便是,还包括了预测、忧虑。我倾向于为纪念大舜而为虞,传说大舜在周朝时曾建立了一个叫做虞的小国,历史学家指定在今山西省平陆东北。平陆虽距大舜传说中的老家甚远,一样使家乡人精神振奋,容光焕发。为纪念这位帝王,虞河流域的一帮文化人把这条流过自家大门口的小河命名为虞河,并写进了相关文献而得以流传至今。还有一种可能,虞河流域曾经盛长一种叫虞美人的草本植物,我没见过,据介绍虞美人挺好看,长在河边,细皮嫩肉,随风摇曳生姿。我家住在虞河头,我希望虞河名字来源于此。若是名叫“虞美人河”更好了,一定名声大噪,不会像现在这样寂寂无名。想象春天里虞美人河边花草斗艳争芳,观者如云,“有女怀春,吉士诱之”,还可以把这里发挥成诗经的创作基地,请名人写个字,挂上牌,又是一番气象。

只是“溉水”“东丹河”也好,“大舜爷”“虞美人”也罢,已随潺潺虞河流去了渤海湾,这里的人还在延续着老辈人的叫法,他叫东河,你叫西河,而在我老家它是一条无名的河。我的脑海里,最为难忘的是七月,夏日炎炎,热得没处躲没处藏,村东头的水库便是我们纳凉嬉戏的好去处,最热的那些天几乎以此为家。话说这座水库,原本是一处汩汩清泉,叮咚泉水顺着一条土路旁的小沟蜿蜒而下,来到村子里,与其它溪流汇合,壮大起来,携手去了更远的地方。到了上个世纪五六十年代,借着大集体的力量,村里人以泉为基,开挖出一个深3米宽10米长约100米的迷你型水库,将泉水和雨雪水圈在一起,涝可排水,旱能提水灌溉。水库周边成了村里的良田,亩产小麦200斤。喜的是于我等孩子而言,水库成了我们好玩的地儿。天热,一个猛子扎进水里,舒坦;冬天结了老厚的冰,就成一座天然冰上运动场。没花一分钱,练就了各种不规则姿势的游泳、冰上杂耍。那会儿农村生活条件差,孩子都是散养的,因此类似水库这样耍的地方,留下好多幸福的记忆。离家谋生几十年却一直挂在心上,回去看看,水库还在,便觉得心满意足。

村南的三角湾是虞河的另一水源地,顾名思义,这里的水来自一个像三角形的水湾。可能过去曾经是个三角形,我认识它的时候就已经被拉长,湾深齐腰,脚下尽是淤泥。与水库的深水和清凉不一样,三角湾水浅又热乎乎的,小一点的孩子喜欢到此一游。孩子多了,淤泥被搅的翻云覆水,一丝不挂的孩子们泥糊汤子挂满全身,面目全非。三角湾的上游、下游各有一个神秘的深水湾子。多深,我从未见过底是啥样,年复一年,一般多的水,那么平静,湾子边长满水草,春天开白花,秋天淡黄色的茎叶,把田野打扮得十分精致。胶济铁路还从我们村南走的时候,蒸汽火车头冒着浓烟,鸣着汽笛,载着全国各地的旅客,呼啸而去。我常站在离三角湾不远的铁路边等着父亲开的那列火车路过,父亲看着我就会拉响汽笛,向我挥手。有时候父亲在线路允许的情况下,还会放慢火车的速度把自己的一份工作餐装在铝制的饭盒里轻轻放到辅路上,里面有米饭和肉炒的菜,喷香喷香的。写到此,那味道就好似飘满了书房,馋得我直想流口水。还隐约听到远去的列车那悠长的汽笛声,盼着父亲和他的火车下次路过三角湾,我还会站在那里等着父亲和他的火车。每每想到此,我就瞬时泪流满面。

无论大江大河,还是小如虞河这样的潍坊市域内河,都是由数不清的小河岔子汇合而成。官方给虞河定的发源地是坊子老城往南十里地的南灵山下,也对,如果改成发源于潍坊市坊子区的“南灵山、东王松等地”就更圆满了。家乡人起意在水库那里立碑,写上“虞河头”字样,正本清源。

我家住在虞河头,那是我长大的地方。想起清代诗人袁枚的一首小诗。我作文追求朴实与内心,不愿无功受禄引经据典,好像自己知道挺多似的。家住虞河头,情到深处,一时无有贴切的喻词,就从了:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”海纳百川,虞河水带着乡人的志向搏击大洋,也是好样的。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221216/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221216/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221216/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221216/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221216/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221216/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221216/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20221216/08/Page08-1500.jpg)