◎钟读花

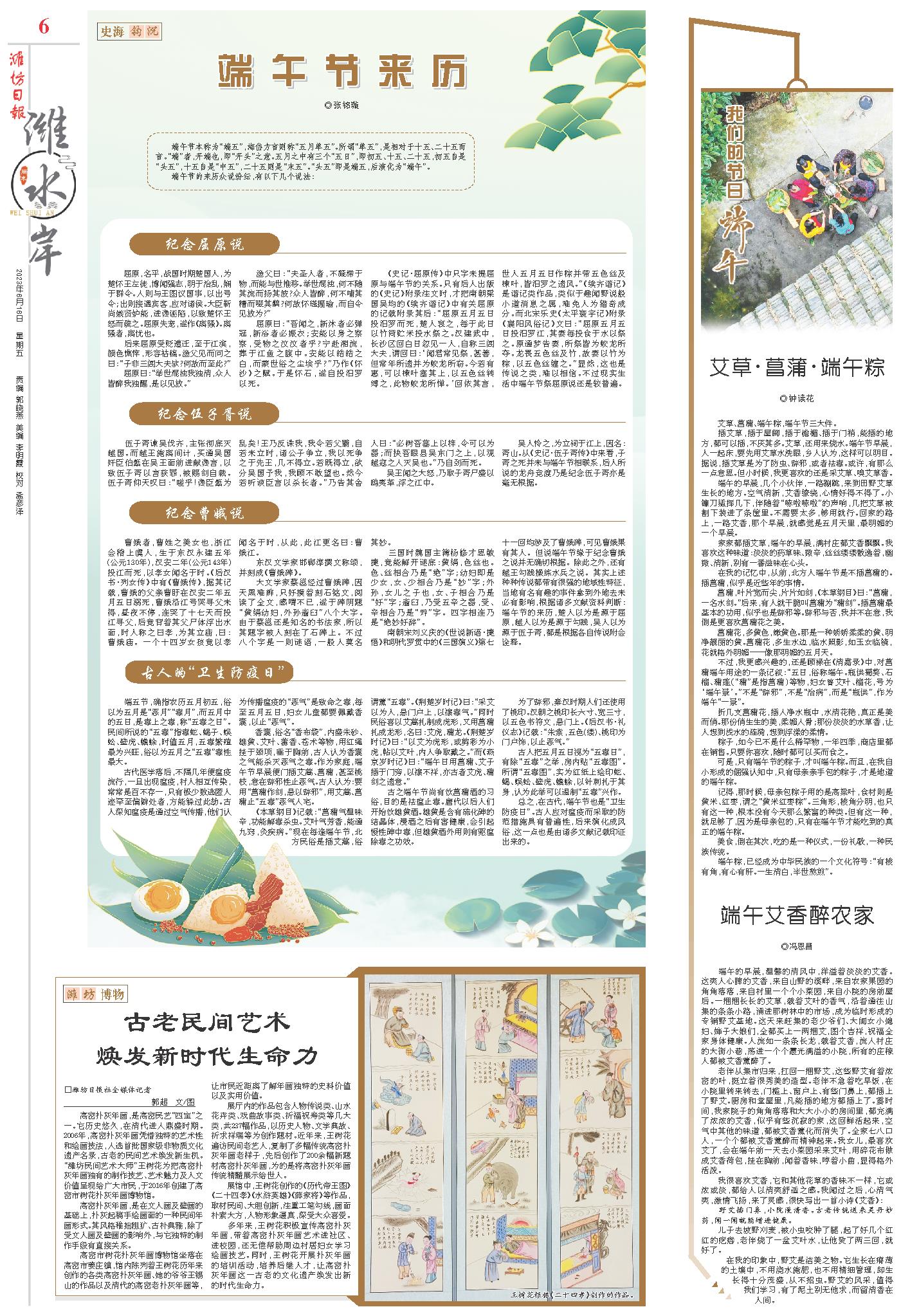

艾草、菖蒲、端午粽,端午节三大件。

插艾草,插于屋脚,插于檐楣、插于门梢,能插的地方,都可以插,不厌其多。艾草,还用来烧水。端午节早晨,人一起床,要先用艾草水洗眼,乡人认为,这样可以明目。据说,插艾草是为了防虫、辟邪,或者祛毒。或许,有那么一点意思。但小时候,我更喜欢的还是采艾草、嗅艾草香。

端午的早晨,几个小伙伴,一路蹦跳,来到田野艾草生长的地方。空气清新,艾香缭绕,心情好得不得了。小镰刀猛挥几下,伴随着“哧啦哧啦”的声响,几把艾草被割下装进了条筐里。不需要太多,够用就行。回家的路上,一路艾香,那个早晨,就感觉是五月天里,最明媚的一个早晨。

家家都插艾草,端午的早晨,满村庄都艾香飘飘。我喜欢这种味道:淡淡的药草味、微辛,丝丝缕缕散逸着,幽微、清新,别有一番滋味在心头。

在我的记忆中,从前,北方人端午节是不插菖蒲的。插菖蒲,似乎是近些年的事情。

菖蒲,叶片宽而尖,片片如剑,《本草纲目》曰:“菖蒲,一名水剑。”后来,有人就干脆叫菖蒲为“蒲剑”。插菖蒲最基本的功用,似乎也是辟邪等。辟邪与否,我并不在意,我倒是更喜欢菖蒲花之美。

菖蒲花,多黄色,嫩黄色。那是一种娇娇柔柔的黄、明净靓丽的黄。菖蒲花,多生水边,临水照影,如玉女临镜,花就格外明媚——像那明媚的五月天。

不过,我更感兴趣的,还是顾禄在《清嘉录》中,对菖蒲端午用途的一条记叙:“五日,俗称端午。瓶供蜀葵、石榴、蒲蓬(“蒲”是指菖蒲)等物,妇女簮艾叶、榴花,号为‘端午景’。”不是“辟邪”,不是“治病”,而是“瓶供”,作为端午“一景”。

折几支菖蒲花,插入净水瓶中,水清花艳,真正是美而俏。那份俏生生的美,柔媚入骨;那份淡淡的水草香,让人想到浅水的涟漪,想到浮漾的柔情。

粽子,如今已不是什么稀罕物,一年四季,商店里都在销售。只要你喜欢,随时都可以买而食之。

可是,只有端午节的粽子,才叫端午粽。而且,在我自小形成的倔强认知中,只有母亲亲手包的粽子,才是地道的端午粽。

记得,那时候,母亲包粽子用的是高粱叶,食材则是黄米、红枣,谓之“黄米红枣粽”。三角形,棱角分明,也只有这一种,根本没有今天那么繁富的种类。但有这一种,就足够了,因为是母亲包的,只有在端午节才能吃到的真正的端午粽。

美食,倒在其次,吃的是一种仪式,一份礼敬,一种民族传统。

端午粽,已经成为中华民族的一个文化符号:“有棱有角,有心有肝。一生清白,半世熬煎”。

艾草、菖蒲、端午粽,端午节三大件。

插艾草,插于屋脚,插于檐楣、插于门梢,能插的地方,都可以插,不厌其多。艾草,还用来烧水。端午节早晨,人一起床,要先用艾草水洗眼,乡人认为,这样可以明目。据说,插艾草是为了防虫、辟邪,或者祛毒。或许,有那么一点意思。但小时候,我更喜欢的还是采艾草、嗅艾草香。

端午的早晨,几个小伙伴,一路蹦跳,来到田野艾草生长的地方。空气清新,艾香缭绕,心情好得不得了。小镰刀猛挥几下,伴随着“哧啦哧啦”的声响,几把艾草被割下装进了条筐里。不需要太多,够用就行。回家的路上,一路艾香,那个早晨,就感觉是五月天里,最明媚的一个早晨。

家家都插艾草,端午的早晨,满村庄都艾香飘飘。我喜欢这种味道:淡淡的药草味、微辛,丝丝缕缕散逸着,幽微、清新,别有一番滋味在心头。

在我的记忆中,从前,北方人端午节是不插菖蒲的。插菖蒲,似乎是近些年的事情。

菖蒲,叶片宽而尖,片片如剑,《本草纲目》曰:“菖蒲,一名水剑。”后来,有人就干脆叫菖蒲为“蒲剑”。插菖蒲最基本的功用,似乎也是辟邪等。辟邪与否,我并不在意,我倒是更喜欢菖蒲花之美。

菖蒲花,多黄色,嫩黄色。那是一种娇娇柔柔的黄、明净靓丽的黄。菖蒲花,多生水边,临水照影,如玉女临镜,花就格外明媚——像那明媚的五月天。

不过,我更感兴趣的,还是顾禄在《清嘉录》中,对菖蒲端午用途的一条记叙:“五日,俗称端午。瓶供蜀葵、石榴、蒲蓬(“蒲”是指菖蒲)等物,妇女簮艾叶、榴花,号为‘端午景’。”不是“辟邪”,不是“治病”,而是“瓶供”,作为端午“一景”。

折几支菖蒲花,插入净水瓶中,水清花艳,真正是美而俏。那份俏生生的美,柔媚入骨;那份淡淡的水草香,让人想到浅水的涟漪,想到浮漾的柔情。

粽子,如今已不是什么稀罕物,一年四季,商店里都在销售。只要你喜欢,随时都可以买而食之。

可是,只有端午节的粽子,才叫端午粽。而且,在我自小形成的倔强认知中,只有母亲亲手包的粽子,才是地道的端午粽。

记得,那时候,母亲包粽子用的是高粱叶,食材则是黄米、红枣,谓之“黄米红枣粽”。三角形,棱角分明,也只有这一种,根本没有今天那么繁富的种类。但有这一种,就足够了,因为是母亲包的,只有在端午节才能吃到的真正的端午粽。

美食,倒在其次,吃的是一种仪式,一份礼敬,一种民族传统。

端午粽,已经成为中华民族的一个文化符号:“有棱有角,有心有肝。一生清白,半世熬煎”。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230616/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230616/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230616/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230616/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230616/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230616/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230616/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20230616/08/Page08-1500.jpg)