03版:综合

03版:综合

- * “阳光玫瑰”串起“甜蜜产业链”

- * 充盈人才引育“蓄水池”

- * 开展农业专题“校企对接会”

- * “齐心文化”奏响共治新乐章

- * 精准服务助企发展

- * 颂师恩 启新程

- * AI赋能提升育人质效

- * 多彩活动共庆教师节

- * 优化自主管理 提升素质教育

- * 让孩子在自主游戏中学会深度思考

- * 图片新闻

05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 潍坊:以艺术点亮乡村

- *

让乡村焕发

艺术光彩

06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 富弼青州赈灾

- * “苏格兰飞人”的抗战情缘

- * 风雅汤汤的北海

◎崔斌

风拂过山东半岛的沟壑,总有些名字会顺着河水流淌。“北海”便是其中一个,像一枚被晨露浸润的陶片,纹路里藏着千年前的月光。

“北海”有两副面孔,狭义的和广义的。

狭义的“北海”指北海国,是东汉时期分封的刘氏诸侯国,辖境位于今潍坊至莱州西部一带。

据史料记载,东汉建武二十八年(公元52年),光武帝刘秀之侄刘兴由鲁王改封北海王,此后历经六代君主,在这期间曾中断。刘威继位七年后因诽谤罪自杀,导致国绝;东汉永初二年(公元108年)邓太后复封刘普为北海王。至末代北海王于东汉建安十一年(公元206年)去世后,因无嗣被废国。

这北海国下辖18个县,其中的13个县在如今的潍坊市境内。

广义的“北海”,更像一条曲折的溪流。“北海”的光阴从东汉蜿蜒而来,延绵至唐宋。从改回郡制起,它在政权更迭里又几番换装。

北海国自建安十一年复为北海郡,历经政权更迭,“北海”的名称在历史上多次出现又消失,但“北海”的影响非常深远,直到隋唐五代和宋代。

而这片土地上最动人的,从来不是旗帜的颜色和国玺的材质,而是那些在时光里发光的人。

孔融该是最先被想起的。人们记得他四岁让梨的聪慧,却未必知道他在北海的六年光阴。这位孔子的二十世孙,在任上修城郭、办学校,把儒家的种子撒在青石板的缝隙里。

史书记载,孔融在任,恭而近礼,劝课桑农,推举贤良。他非常尊敬经学大师郑玄,并且向朝廷举荐。孔融尤好结交贤士名人,家内常是鸿儒满座,宾客盈门。《三国演义》中有诗赞曰:“孔融居北海,豪气贯长虹。座上客常满,樽中酒不空。文章惊世俗,谈笑侮王公。史笔褒忠直,存官纪太中。”

孔融的笔比剑更锋利,剖开世事时总带着三分侠气。曹丕把他列为“建安七子”之一,大约也想起他那些掷地有声的文字。

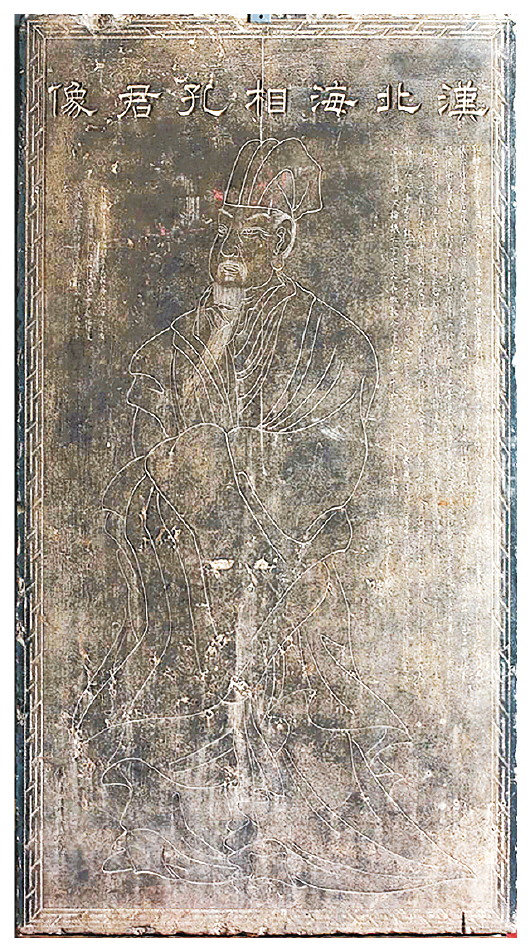

在潍坊市博物馆,有一块汉北海相孔君像刻石(1913年潍县人丁启喆绘),能让人想到孔融在月下纵论天下的模样。刻石上的孔融宽袍大袖,昂头挺胸,神色凛然,行走在潍河畔的无尽苍茫里。

北宋时,潍州公署后的北城建有“文举堂”,以纪念孔融,这让人想起孔融的字为“文举”。后来太守顺着百姓的心意,在堂东立了祠堂,立了孔融的像。明成化年间,海道司巷的路边又建了座孔融祠,清康熙年间重建时,瓦当都带着墨香。宋、明、清三代,怀念一脉相传,建筑多次重建,像他的文字一样,总有人记挂着。现在的孔融祠,位于十笏园的西北角,旁边的关帝庙大殿建在青石砌筑的高台上,相传高台是刘备发兵救助北海相孔融时的阅兵处。孔融在北海相任上遭到军队围困,太史慈奉命急持书信向刘备求救,刘备率关羽、张飞等发兵相救,帮孔融解围。几人因此结下深厚的情谊。

孔融豪爽恣肆的天性和北海的芦苇荡一般浩然,时时天马行空,言辞激烈,难免不被曹操厌恶,后因触怒曹操而被杀。苏轼《孔北海赞》云:“文举以英伟冠世之资,师表海内,意所予夺,天下从之,此人中龙也。”一番英雄相惜,一番喟然叹息。

徐干则像株静立的竹。徐干,字伟长,北海郡剧县人,东汉时期著名的文学家、哲学家、诗人,与孔融同为“建安七子”之一。

徐干十几岁文才即名冠北海。他所处的年代,恰值东汉末年官场腐败、干戈四起。当时许多读书人无心正道,忙着攀附权贵,投机钻营,徐干却没有随波逐流,他长期闭门自守,专心学术。他在北海的书斋里扎根,文名漫过乡野,后来跟着曹操征战,在《序征赋》里,他记述了军旅生活,里面藏着烽烟滚滚的味道。最终徐干还是回到故里,写出了《中论》这部著作。曹植称他“蓬室士”,曹丕赞他“怀文抱质”,想来他陋室窗前的清凉月光,比朝堂的簇簇灯火更让他心安。

如今,寒亭区朱里街道会泉庄东南的“博士冢”,春草绿了又黄,还守着徐干的那份清贫自守的风骨。1932年,当时的潍县县志局重立墓碑,字里行间都是敬意,仿佛在说:这里睡着一位把心交给典籍的人。

在唐代的书坛,李邕以笔力雄健著称。李邕曾任北海太守,被唤作“李北海”,他写的碑颂如大河奔涌,行楷里藏着一股不羁的气。“似我者俗,学我者死”,这话掷地有声。后来苏东坡、赵孟頫的笔墨里,都能寻到他的影子。青州大齐碑阴的“龙兴之寺”四字,虽经摹刻,仍带着他当年挥毫的力道,仿佛能听见笔锋划过石面的脆响。

到了五代时期,北海人韩熙载把才情带到了南唐。他的散文有高古的“元和之风”,与徐铉并称“韩徐”,江左人称他“神仙中人”。那些散落在《全唐文》《全唐诗》里的残篇,像碎金般闪着光,让人想起他在金陵的月光下,或许也曾回望过北海的方向,那里有他年少时读过的书,走过的桥。

朝代更迭如走马灯,王国的疆界早成了田埂,可那些人的笔墨、风骨、才情,却像种子落在土里,长出了北海这片土地的文脉。所谓风雅,原不是泛泛亭台楼阁的雕梁画栋,而是一代代人把隽永的精神刻进时光里,让后来者走过时,总能听见历史的回声,在风中,在雨里,反复而绵长。

风拂过山东半岛的沟壑,总有些名字会顺着河水流淌。“北海”便是其中一个,像一枚被晨露浸润的陶片,纹路里藏着千年前的月光。

“北海”有两副面孔,狭义的和广义的。

狭义的“北海”指北海国,是东汉时期分封的刘氏诸侯国,辖境位于今潍坊至莱州西部一带。

据史料记载,东汉建武二十八年(公元52年),光武帝刘秀之侄刘兴由鲁王改封北海王,此后历经六代君主,在这期间曾中断。刘威继位七年后因诽谤罪自杀,导致国绝;东汉永初二年(公元108年)邓太后复封刘普为北海王。至末代北海王于东汉建安十一年(公元206年)去世后,因无嗣被废国。

这北海国下辖18个县,其中的13个县在如今的潍坊市境内。

广义的“北海”,更像一条曲折的溪流。“北海”的光阴从东汉蜿蜒而来,延绵至唐宋。从改回郡制起,它在政权更迭里又几番换装。

北海国自建安十一年复为北海郡,历经政权更迭,“北海”的名称在历史上多次出现又消失,但“北海”的影响非常深远,直到隋唐五代和宋代。

而这片土地上最动人的,从来不是旗帜的颜色和国玺的材质,而是那些在时光里发光的人。

孔融该是最先被想起的。人们记得他四岁让梨的聪慧,却未必知道他在北海的六年光阴。这位孔子的二十世孙,在任上修城郭、办学校,把儒家的种子撒在青石板的缝隙里。

史书记载,孔融在任,恭而近礼,劝课桑农,推举贤良。他非常尊敬经学大师郑玄,并且向朝廷举荐。孔融尤好结交贤士名人,家内常是鸿儒满座,宾客盈门。《三国演义》中有诗赞曰:“孔融居北海,豪气贯长虹。座上客常满,樽中酒不空。文章惊世俗,谈笑侮王公。史笔褒忠直,存官纪太中。”

孔融的笔比剑更锋利,剖开世事时总带着三分侠气。曹丕把他列为“建安七子”之一,大约也想起他那些掷地有声的文字。

在潍坊市博物馆,有一块汉北海相孔君像刻石(1913年潍县人丁启喆绘),能让人想到孔融在月下纵论天下的模样。刻石上的孔融宽袍大袖,昂头挺胸,神色凛然,行走在潍河畔的无尽苍茫里。

北宋时,潍州公署后的北城建有“文举堂”,以纪念孔融,这让人想起孔融的字为“文举”。后来太守顺着百姓的心意,在堂东立了祠堂,立了孔融的像。明成化年间,海道司巷的路边又建了座孔融祠,清康熙年间重建时,瓦当都带着墨香。宋、明、清三代,怀念一脉相传,建筑多次重建,像他的文字一样,总有人记挂着。现在的孔融祠,位于十笏园的西北角,旁边的关帝庙大殿建在青石砌筑的高台上,相传高台是刘备发兵救助北海相孔融时的阅兵处。孔融在北海相任上遭到军队围困,太史慈奉命急持书信向刘备求救,刘备率关羽、张飞等发兵相救,帮孔融解围。几人因此结下深厚的情谊。

孔融豪爽恣肆的天性和北海的芦苇荡一般浩然,时时天马行空,言辞激烈,难免不被曹操厌恶,后因触怒曹操而被杀。苏轼《孔北海赞》云:“文举以英伟冠世之资,师表海内,意所予夺,天下从之,此人中龙也。”一番英雄相惜,一番喟然叹息。

徐干则像株静立的竹。徐干,字伟长,北海郡剧县人,东汉时期著名的文学家、哲学家、诗人,与孔融同为“建安七子”之一。

徐干十几岁文才即名冠北海。他所处的年代,恰值东汉末年官场腐败、干戈四起。当时许多读书人无心正道,忙着攀附权贵,投机钻营,徐干却没有随波逐流,他长期闭门自守,专心学术。他在北海的书斋里扎根,文名漫过乡野,后来跟着曹操征战,在《序征赋》里,他记述了军旅生活,里面藏着烽烟滚滚的味道。最终徐干还是回到故里,写出了《中论》这部著作。曹植称他“蓬室士”,曹丕赞他“怀文抱质”,想来他陋室窗前的清凉月光,比朝堂的簇簇灯火更让他心安。

如今,寒亭区朱里街道会泉庄东南的“博士冢”,春草绿了又黄,还守着徐干的那份清贫自守的风骨。1932年,当时的潍县县志局重立墓碑,字里行间都是敬意,仿佛在说:这里睡着一位把心交给典籍的人。

在唐代的书坛,李邕以笔力雄健著称。李邕曾任北海太守,被唤作“李北海”,他写的碑颂如大河奔涌,行楷里藏着一股不羁的气。“似我者俗,学我者死”,这话掷地有声。后来苏东坡、赵孟頫的笔墨里,都能寻到他的影子。青州大齐碑阴的“龙兴之寺”四字,虽经摹刻,仍带着他当年挥毫的力道,仿佛能听见笔锋划过石面的脆响。

到了五代时期,北海人韩熙载把才情带到了南唐。他的散文有高古的“元和之风”,与徐铉并称“韩徐”,江左人称他“神仙中人”。那些散落在《全唐文》《全唐诗》里的残篇,像碎金般闪着光,让人想起他在金陵的月光下,或许也曾回望过北海的方向,那里有他年少时读过的书,走过的桥。

朝代更迭如走马灯,王国的疆界早成了田埂,可那些人的笔墨、风骨、才情,却像种子落在土里,长出了北海这片土地的文脉。所谓风雅,原不是泛泛亭台楼阁的雕梁画栋,而是一代代人把隽永的精神刻进时光里,让后来者走过时,总能听见历史的回声,在风中,在雨里,反复而绵长。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250912/08/Page08-1500.jpg)