03版:教育

03版:教育

- * 筑起守护心灵的坚实屏障

- * “三张网”守护师生安全

- * 全力筑牢校园安全防线

- * 图片新闻

- * 深耕“三红”文化育人体系

- * 安丘市教体局多举措打造平安校园

- * 推动家校共育互通互联

- * 共绘幸福教育新篇章

- * 家校协手护航学生成长

- * 锻造新时代“化工工匠”生力军

- * 加强“生态”教联体建设

05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 让文物“开口”讲故事

- * 以文物之“活”蓬勃城市文化律动

08版:北海周末·悦览

08版:北海周末·悦览

- *

普通劳动者的

奋斗与坚守 - * 向高山流水奔去

- * 追梦流金岁月

- * 全民阅读 一起读书

- * 剧 院 之 声

◎冀庆勇

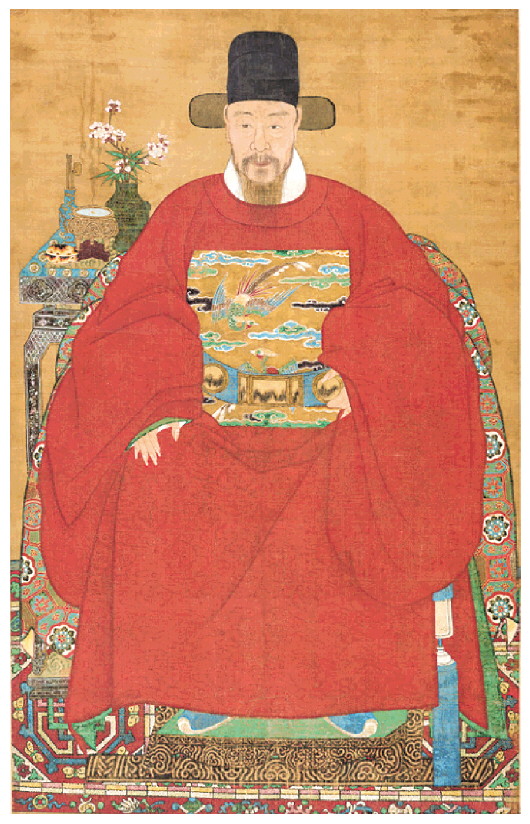

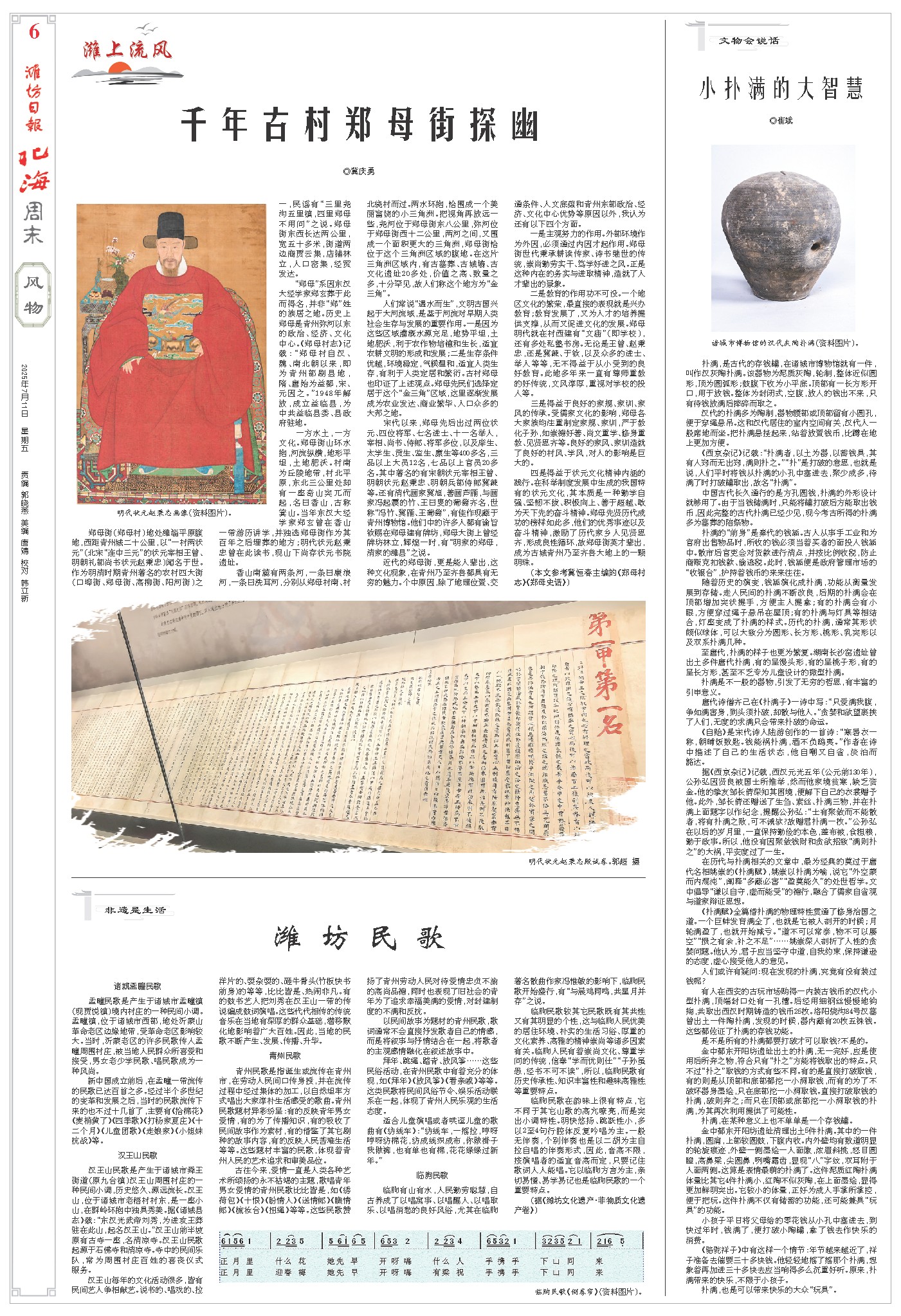

郑母街(郑母村)地处潍淄平原腹地,西距青州城二十公里,以“一村两状元”(北宋“连中三元”的状元宰相王曾、明朝礼部尚书状元赵秉忠)闻名于世。作为明清时期青州著名的农村四大街(口埠街、郑母街、高柳街、阳河街)之一,民谣有“三里尧沟五里镇,四里郑母不用问”之说。郑母街东西长达两公里,宽五十多米,街道两边商贾云集,店铺林立,人口密集,经贸发达。

“郑母”系因东汉大经学家郑玄葬于此而得名,并非“郑”姓的族居之地。历史上郑母是青州弥河以东的政治、经济、文化中心。《郑母村志》记载:“郑母村自汉、魏、南北朝以来,即为青州部剧县地,隋、唐始为益都,宋、元因之。”1948年解放,成立益临县,为中共益临县委、县政府驻地。

一方水土,一方文化。郑母街山环水抱,河流纵横,地形平坦,土地肥沃。村南为丘陵地带,村北平原,东北三公里处却有一座奇山突兀而起,名曰香山,古称箕山。当年东汉大经学家郑玄曾在香山一带游历讲学,并独选郑母街作为其百年之后埋葬的地方;明代状元赵秉忠曾在此读书,现山下尚存状元书院遗址。

香山南麓有两条河,一条曰康浪河,一条曰洗耳河,分别从郑母村南、村北绕村而过。两水环抱,恰围成一个美丽富饶的小三角洲。把视角再放远一些,尧河位于郑母街东八公里,弥河位于郑母街西十二公里,两河之间,又围成一个面积更大的三角洲,郑母街恰位于这个三角洲区域的腹地。在这片三角洲区域内,有古墓葬、古城墙、古文化遗址20多处,价值之高、数量之多,十分罕见,故人们称这个地方为“金三角”。

人们常说“遇水而生”,文明古国兴起于大河流域,是基于河流对早期人类社会生存与发展的重要作用。一是因为这些区域灌溉水源充足,地势平坦,土地肥沃,利于农作物培植和生长,适宜农耕文明的形成和发展;二是生存条件优越,环境稳定,气候温和,适宜人类生存,有利于人类定居和繁衍。古村郑母也印证了上述观点。郑母先民们选择定居于这个“金三角”区域,这里逐渐发展成为农业发达、商业繁华、人口众多的大邦之地。

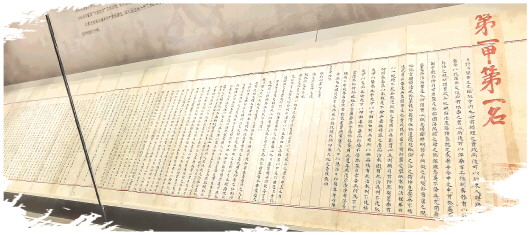

宋代以来,郑母先后出过两位状元、四位将军、七名进士、十一名举人,宰相、尚书、侍郎、将军多位,以及庠生、太学生、贡生、监生、廪生等400多名,三品以上大员12名,七品以上官员20多名。其中著名的有宋朝状元宰相王曾、明朝状元赵秉忠、明朝兵部侍郎冀鍊等。还有清代画家冀旭,善画芦雁,与画家冯起震的竹、王曰叟的葡萄齐名,世称“冯竹、冀雁、王葡萄”,有佳作现藏于青州博物馆。他们中的许多人都有谕旨钦赐在郑母建有牌坊,郑母大街上曾经牌坊林立,辉煌一时,有“明家的郑母,清家的潍县”之说。

近代的郑母街,更是能人辈出,这种文化现象,在青州乃至齐鲁都具有无穷的魅力。个中原因,除了地理位置、交通条件、人文底蕴和青州东部政治、经济、文化中心优势等原因以外,我认为还有以下四个方面。

一是主观努力的作用。外部环境作为外因,必须通过内因才起作用。郑母街世代秉承耕读传家、诗书继世的传统,崇尚勤劳实干、笃学好进之风。正是这种内在的务实与进取精神,造就了人才辈出的景象。

二是教育的作用功不可没。一个地区文化的繁荣,最直接的表现就是兴办教育;教育发展了,又为人才的培养提供支撑,从而又促进文化的发展。郑母明代就在村西建有“文庙”(即学校),还有多处私塾书房。无论是王曾、赵秉忠,还是冀鍊、于钦,以及众多的进士、举人等等,无不得益于从小受到的良好教育。此地多年来一直有尊师重教的好传统,文风淳厚,重视对学校的投入等。

三是得益于良好的家规、家训、家风的传承。受儒家文化的影响,郑母各大家族均注重制定家规、家训,严于教化子孙,如崇德好善、尚文重学、修身重教、见贤思齐等。良好的家风、家训造就了良好的村风、学风,对人的影响是巨大的。

四是得益于状元文化精神内涵的践行。在科举制度发展中生成的我国特有的状元文化,其本质是一种勤学自强、坚韧不拔、积极向上、善于超越、敢为天下先的奋斗精神。郑母先贤历代成功的榜样如此多,他们的优秀事迹以及奋斗精神,激励了历代家乡人见贤思齐,形成良性循环,故郑母街英才辈出,成为古城青州乃至齐鲁大地上的一颗明珠。

(本文参考冀恒春主编的《郑母村志》《郑母史话》)

郑母街(郑母村)地处潍淄平原腹地,西距青州城二十公里,以“一村两状元”(北宋“连中三元”的状元宰相王曾、明朝礼部尚书状元赵秉忠)闻名于世。作为明清时期青州著名的农村四大街(口埠街、郑母街、高柳街、阳河街)之一,民谣有“三里尧沟五里镇,四里郑母不用问”之说。郑母街东西长达两公里,宽五十多米,街道两边商贾云集,店铺林立,人口密集,经贸发达。

“郑母”系因东汉大经学家郑玄葬于此而得名,并非“郑”姓的族居之地。历史上郑母是青州弥河以东的政治、经济、文化中心。《郑母村志》记载:“郑母村自汉、魏、南北朝以来,即为青州部剧县地,隋、唐始为益都,宋、元因之。”1948年解放,成立益临县,为中共益临县委、县政府驻地。

一方水土,一方文化。郑母街山环水抱,河流纵横,地形平坦,土地肥沃。村南为丘陵地带,村北平原,东北三公里处却有一座奇山突兀而起,名曰香山,古称箕山。当年东汉大经学家郑玄曾在香山一带游历讲学,并独选郑母街作为其百年之后埋葬的地方;明代状元赵秉忠曾在此读书,现山下尚存状元书院遗址。

香山南麓有两条河,一条曰康浪河,一条曰洗耳河,分别从郑母村南、村北绕村而过。两水环抱,恰围成一个美丽富饶的小三角洲。把视角再放远一些,尧河位于郑母街东八公里,弥河位于郑母街西十二公里,两河之间,又围成一个面积更大的三角洲,郑母街恰位于这个三角洲区域的腹地。在这片三角洲区域内,有古墓葬、古城墙、古文化遗址20多处,价值之高、数量之多,十分罕见,故人们称这个地方为“金三角”。

人们常说“遇水而生”,文明古国兴起于大河流域,是基于河流对早期人类社会生存与发展的重要作用。一是因为这些区域灌溉水源充足,地势平坦,土地肥沃,利于农作物培植和生长,适宜农耕文明的形成和发展;二是生存条件优越,环境稳定,气候温和,适宜人类生存,有利于人类定居和繁衍。古村郑母也印证了上述观点。郑母先民们选择定居于这个“金三角”区域,这里逐渐发展成为农业发达、商业繁华、人口众多的大邦之地。

宋代以来,郑母先后出过两位状元、四位将军、七名进士、十一名举人,宰相、尚书、侍郎、将军多位,以及庠生、太学生、贡生、监生、廪生等400多名,三品以上大员12名,七品以上官员20多名。其中著名的有宋朝状元宰相王曾、明朝状元赵秉忠、明朝兵部侍郎冀鍊等。还有清代画家冀旭,善画芦雁,与画家冯起震的竹、王曰叟的葡萄齐名,世称“冯竹、冀雁、王葡萄”,有佳作现藏于青州博物馆。他们中的许多人都有谕旨钦赐在郑母建有牌坊,郑母大街上曾经牌坊林立,辉煌一时,有“明家的郑母,清家的潍县”之说。

近代的郑母街,更是能人辈出,这种文化现象,在青州乃至齐鲁都具有无穷的魅力。个中原因,除了地理位置、交通条件、人文底蕴和青州东部政治、经济、文化中心优势等原因以外,我认为还有以下四个方面。

一是主观努力的作用。外部环境作为外因,必须通过内因才起作用。郑母街世代秉承耕读传家、诗书继世的传统,崇尚勤劳实干、笃学好进之风。正是这种内在的务实与进取精神,造就了人才辈出的景象。

二是教育的作用功不可没。一个地区文化的繁荣,最直接的表现就是兴办教育;教育发展了,又为人才的培养提供支撑,从而又促进文化的发展。郑母明代就在村西建有“文庙”(即学校),还有多处私塾书房。无论是王曾、赵秉忠,还是冀鍊、于钦,以及众多的进士、举人等等,无不得益于从小受到的良好教育。此地多年来一直有尊师重教的好传统,文风淳厚,重视对学校的投入等。

三是得益于良好的家规、家训、家风的传承。受儒家文化的影响,郑母各大家族均注重制定家规、家训,严于教化子孙,如崇德好善、尚文重学、修身重教、见贤思齐等。良好的家风、家训造就了良好的村风、学风,对人的影响是巨大的。

四是得益于状元文化精神内涵的践行。在科举制度发展中生成的我国特有的状元文化,其本质是一种勤学自强、坚韧不拔、积极向上、善于超越、敢为天下先的奋斗精神。郑母先贤历代成功的榜样如此多,他们的优秀事迹以及奋斗精神,激励了历代家乡人见贤思齐,形成良性循环,故郑母街英才辈出,成为古城青州乃至齐鲁大地上的一颗明珠。

(本文参考冀恒春主编的《郑母村志》《郑母史话》)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/08/Page08-1500.jpg)