03版:教育

03版:教育

- * 筑起守护心灵的坚实屏障

- * “三张网”守护师生安全

- * 全力筑牢校园安全防线

- * 图片新闻

- * 深耕“三红”文化育人体系

- * 安丘市教体局多举措打造平安校园

- * 推动家校共育互通互联

- * 共绘幸福教育新篇章

- * 家校协手护航学生成长

- * 锻造新时代“化工工匠”生力军

- * 加强“生态”教联体建设

05版:北海周末

05版:北海周末

- * 潍坊历史名人

- * 让文物“开口”讲故事

- * 以文物之“活”蓬勃城市文化律动

08版:北海周末·悦览

08版:北海周末·悦览

- *

普通劳动者的

奋斗与坚守 - * 向高山流水奔去

- * 追梦流金岁月

- * 全民阅读 一起读书

- * 剧 院 之 声

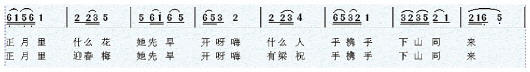

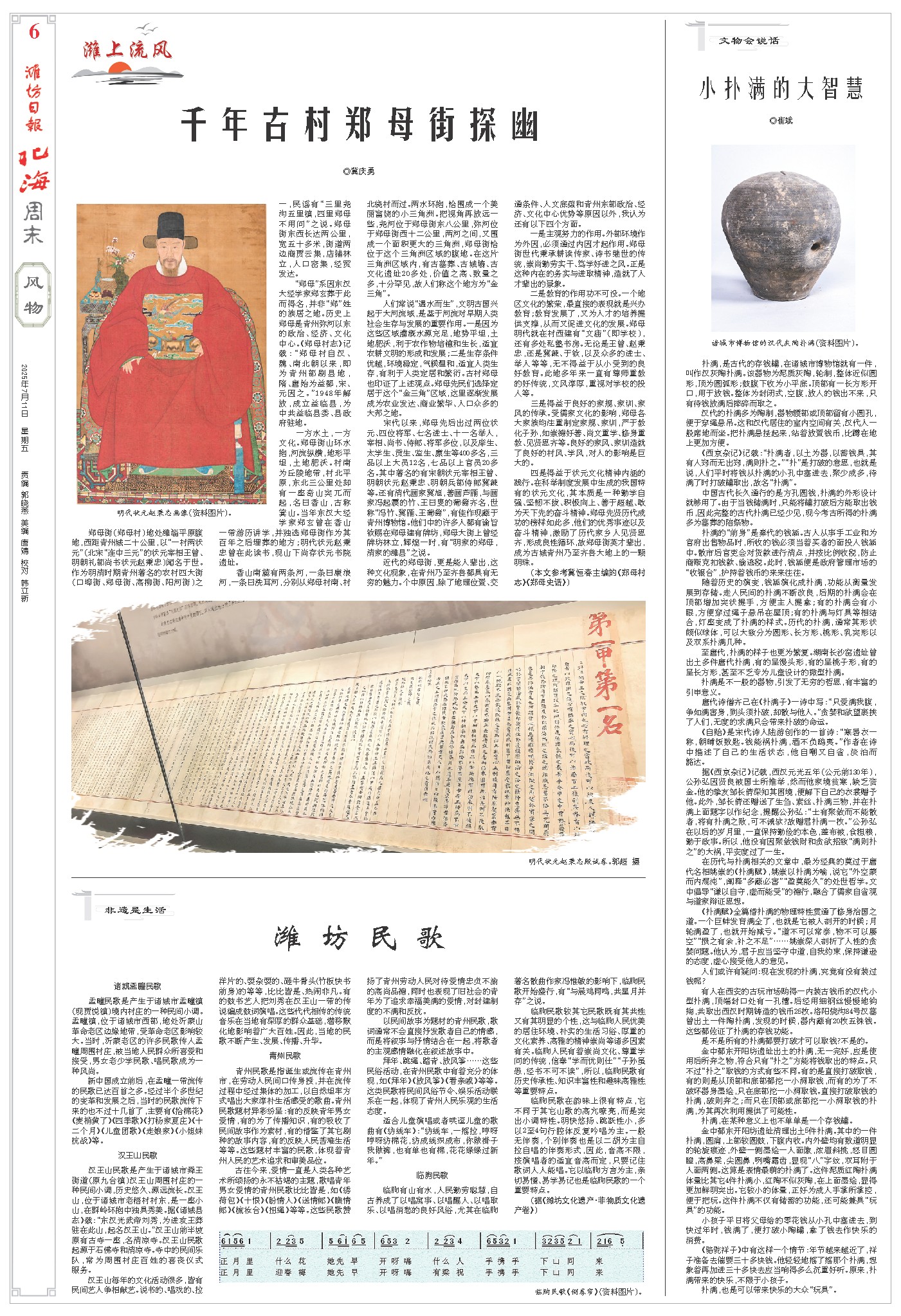

诸城孟疃民歌

孟疃民歌是产生于诸城市孟疃镇(现贾悦镇)境内村庄的一种民间小调。孟疃镇,位于诸城市西部,地处沂蒙山革命老区边缘地带,受革命老区影响较大。当时,沂蒙老区的许多民歌传入孟疃周围村庄,被当地人民群众所喜爱和接受,男女老少学民歌、唱民歌成为一种风尚。

新中国成立前后,在孟疃一带流传的民歌已达百首之多。经过半个多世纪的变革和发展之后,当时的民歌流传下来的也不过十几首了,主要有《拾棉花》《麦梢黄了》《四季歌》《打杨家夏庄》《十二个月》《儿童团歌》《走娘家》《小姐妹抗战》等。

汉王山民歌

汉王山民歌是产生于诸城市舜王街道(原九台镇)汉王山周围村庄的一种民间小调,历史悠久、源远流长。汉王山,位于诸城市老梧村村东,是一座小山,在群岭环抱中独具秀美。据《诸城县志》载:“东汉光武帝刘秀,为进攻王莽驻在此山,起名汉王山。”汉王山前半坡原有古寺一座,名清凉寺。汉王山民歌起源于石佛寺和清凉寺。寺中的民间乐队,常为周围村庄百姓的喜丧仪式服务。

汉王山每年的文化活动很多,皆有民间艺人争相献艺。说书的、唱戏的、拉洋片的、耍杂耍的、砸牛骨头(竹板快书前身)的等等,比比皆是、热闹非凡。有的鼓书艺人把刘秀在汉王山一带的传说编成鼓词演唱。这些代代相传的传统音乐在当地有深厚的群众基础,潜移默化地影响着广大百姓。因此,当地的民歌不断产生、发展、传播、升华。

青州民歌

青州民歌是指诞生或流传在青州市,在劳动人民间口传身授,并在流传过程中经过集体的加工,以自然坦率方式唱出大家淳朴生活感受的歌曲。青州民歌题材异彩纷呈:有的反映青年男女爱情,有的为了传播知识,有的吸收了民间故事作为素材,有的借鉴了其它剧种的故事内容,有的反映人民苦难生活等等。这些题材丰富的民歌,体现着青州人民的艺术追求和审美品位。

古往今来,爱情一直是人类各种艺术所颂扬的永不枯竭的主题,歌唱青年男女爱情的青州民歌比比皆是,如《绣荷包》《十恨》《盼情人》《送情郎》《瞧情郎》《梳妆台》《扭绳》等等。这些民歌赞扬了青州劳动人民对待爱情忠贞不渝的高尚品德,同时也表现了旧社会的青年为了追求幸福美满的爱情,对封建制度的不满和反抗。

以民间故事为题材的青州民歌,歌词通常不会直接抒发歌者自己的情感,而是将叙事与抒情结合在一起,将歌者的主观感情融化在叙述故事中。

拜年、跳绳、踏青、放风筝……这些民俗活动,在青州民歌中有着充分的体现,如《拜年》《放风筝》《看亲戚》等等。这类民歌将民间风俗节令、娱乐活动联系在一起,体现了青州人民乐观的生活态度。

适合儿童演唱或者哄逗儿童的歌曲有《纺线车》:“纺线车,一摇拉,哼呀哼呀纺棉花,纺成线织成布,你做褂子我做裤,也有单也有棉,花花绿绿过新年。”

临朐民歌

临朐有山有水,人民勤劳聪慧,自古养成了以唱寓事、以唱醒人、以唱取乐、以唱消愁的良好风俗,尤其在临朐著名散曲作家冯惟敏的影响下,临朐民歌开始盛行,有“与晨鸡同鸣,共星月并存”之说。

临朐民歌较其它民歌既有其共性又有其明显的个性,这与临朐人民优美的居住环境、朴实的生活习俗、厚重的文化素养、高雅的精神崇尚等诸多因素有关。临朐人民有着崇尚文化、尊重学问的传统,信奉“学而优则仕”“子孙虽愚,经书不可不读”,所以,临朐民歌有历史传承性、知识丰富性和趣味高雅性等重要特点。

临朐民歌在韵味上很有特点,它不同于其它山歌的高亢嘹亮,而是突出小调特性。明快悠扬、跳跃性小,多以2至4句行腔体反复吟唱为主。一般无伴奏,个别伴奏也是以二胡为主自拉自唱的伴奏形式,因此,音高不限,按演唱者的适宜音高而定,只要记住歌词人人能唱。它以临朐方言为主,亲切易懂、易学易记也是临朐民歌的一个重要特点。

(据《潍坊文化遗产·非物质文化遗产卷》)

孟疃民歌是产生于诸城市孟疃镇(现贾悦镇)境内村庄的一种民间小调。孟疃镇,位于诸城市西部,地处沂蒙山革命老区边缘地带,受革命老区影响较大。当时,沂蒙老区的许多民歌传入孟疃周围村庄,被当地人民群众所喜爱和接受,男女老少学民歌、唱民歌成为一种风尚。

新中国成立前后,在孟疃一带流传的民歌已达百首之多。经过半个多世纪的变革和发展之后,当时的民歌流传下来的也不过十几首了,主要有《拾棉花》《麦梢黄了》《四季歌》《打杨家夏庄》《十二个月》《儿童团歌》《走娘家》《小姐妹抗战》等。

汉王山民歌

汉王山民歌是产生于诸城市舜王街道(原九台镇)汉王山周围村庄的一种民间小调,历史悠久、源远流长。汉王山,位于诸城市老梧村村东,是一座小山,在群岭环抱中独具秀美。据《诸城县志》载:“东汉光武帝刘秀,为进攻王莽驻在此山,起名汉王山。”汉王山前半坡原有古寺一座,名清凉寺。汉王山民歌起源于石佛寺和清凉寺。寺中的民间乐队,常为周围村庄百姓的喜丧仪式服务。

汉王山每年的文化活动很多,皆有民间艺人争相献艺。说书的、唱戏的、拉洋片的、耍杂耍的、砸牛骨头(竹板快书前身)的等等,比比皆是、热闹非凡。有的鼓书艺人把刘秀在汉王山一带的传说编成鼓词演唱。这些代代相传的传统音乐在当地有深厚的群众基础,潜移默化地影响着广大百姓。因此,当地的民歌不断产生、发展、传播、升华。

青州民歌

青州民歌是指诞生或流传在青州市,在劳动人民间口传身授,并在流传过程中经过集体的加工,以自然坦率方式唱出大家淳朴生活感受的歌曲。青州民歌题材异彩纷呈:有的反映青年男女爱情,有的为了传播知识,有的吸收了民间故事作为素材,有的借鉴了其它剧种的故事内容,有的反映人民苦难生活等等。这些题材丰富的民歌,体现着青州人民的艺术追求和审美品位。

古往今来,爱情一直是人类各种艺术所颂扬的永不枯竭的主题,歌唱青年男女爱情的青州民歌比比皆是,如《绣荷包》《十恨》《盼情人》《送情郎》《瞧情郎》《梳妆台》《扭绳》等等。这些民歌赞扬了青州劳动人民对待爱情忠贞不渝的高尚品德,同时也表现了旧社会的青年为了追求幸福美满的爱情,对封建制度的不满和反抗。

以民间故事为题材的青州民歌,歌词通常不会直接抒发歌者自己的情感,而是将叙事与抒情结合在一起,将歌者的主观感情融化在叙述故事中。

拜年、跳绳、踏青、放风筝……这些民俗活动,在青州民歌中有着充分的体现,如《拜年》《放风筝》《看亲戚》等等。这类民歌将民间风俗节令、娱乐活动联系在一起,体现了青州人民乐观的生活态度。

适合儿童演唱或者哄逗儿童的歌曲有《纺线车》:“纺线车,一摇拉,哼呀哼呀纺棉花,纺成线织成布,你做褂子我做裤,也有单也有棉,花花绿绿过新年。”

临朐民歌

临朐有山有水,人民勤劳聪慧,自古养成了以唱寓事、以唱醒人、以唱取乐、以唱消愁的良好风俗,尤其在临朐著名散曲作家冯惟敏的影响下,临朐民歌开始盛行,有“与晨鸡同鸣,共星月并存”之说。

临朐民歌较其它民歌既有其共性又有其明显的个性,这与临朐人民优美的居住环境、朴实的生活习俗、厚重的文化素养、高雅的精神崇尚等诸多因素有关。临朐人民有着崇尚文化、尊重学问的传统,信奉“学而优则仕”“子孙虽愚,经书不可不读”,所以,临朐民歌有历史传承性、知识丰富性和趣味高雅性等重要特点。

临朐民歌在韵味上很有特点,它不同于其它山歌的高亢嘹亮,而是突出小调特性。明快悠扬、跳跃性小,多以2至4句行腔体反复吟唱为主。一般无伴奏,个别伴奏也是以二胡为主自拉自唱的伴奏形式,因此,音高不限,按演唱者的适宜音高而定,只要记住歌词人人能唱。它以临朐方言为主,亲切易懂、易学易记也是临朐民歌的一个重要特点。

(据《潍坊文化遗产·非物质文化遗产卷》)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20250711/08/Page08-1500.jpg)