05版:北海周末

05版:北海周末

- * 唐赛儿

- * 潍水潮起处 非遗正青春

- * 让非遗焕发青春光彩

06版:北海周末·风物

06版:北海周末·风物

- * 漫话寒亭“街里”

- *

中国传拓技艺的

传承和价值 - * 与汉代的时尚相逢

08版:北海周末·悦览

08版:北海周末·悦览

- * 雨窗书韵

- * 一幕宏大的诗宴历史剧

- * 在时光里捡拾散落的诗意

- * 一 起 读 书

- * 剧院之声

◎崔斌

在青州古城的街头,在园林的深处,在博物馆的微弱灯光下,三三两两的汉服女子翩翩而过。她们身披一身的古意,或许是为了追求独特的美感与雅致,或许是为了与周边环境相融,留下美丽的影像,她们不知不觉间,正在跟祖先的智慧连接。

这样的服饰有一个特殊的名字——汉服。

汉服的历史可谓源远流长。没有汉服作为载体,中国难以号称“衣冠上国”。按照通常的说法,汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服,周朝建制,汉朝汉明帝时期修补定型,确定了完整体系。“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾、坤”,可见,古代人可是把穿衣当成了天大的事。

汉代的人们穿什么,怎么穿?从文字记录和考古材料中可窥见一斑。

马王堆一号汉墓出土的素纱单衣是这样的一件文物:仅重48克,可谓薄如蝉翼;衣物采用平纹方孔纱料,汉代的缫丝技术令人惊叹。除了少数素纱单衣这样的汉代服装成品,想要了解最初的汉服还可以求助于汉俑。

汉代墓葬中随葬木俑、陶俑的情况较为普遍,其目的是使墓主人能安享生前一样的生活,所以俑是“真实”的,它记录了汉代社会的着衣穿搭。

马王堆汉墓一号和三号墓出土了一批木俑,其中有侍女俑、歌俑,着黑色绢地云纹绣花衣,衣裾长长及地。一号墓出土彩绘立俑,以红黑二色彩绘衣着纹饰,袍子边缘绘出黑底红花织锦。汉景帝阳陵南区的从葬坑出土了大量彩绘陶俑,有陶俑头扎朱红色陌额,腿裹朱红色行縢,战袍覆于膝盖之上,有朱、黄、白、灰等颜色。

值得注意的是,在青州也有陶俑出土,这就是如今展现于青州博物馆的香山汉墓陶俑。

2006年夏天,青州市谭坊镇大赵村在修建道路时,在香山脚下挖出了很多陶器。村干部立刻上报了文物部门。文物部门接到消息后非常重视,立刻派人前往调查勘探,发现被村民挖出来的陶器属于一座大型陵墓的陪葬坑,年代应该在西汉早期。为使古墓不被进一步破坏,考古队立刻对其进行抢救性发掘。陪葬坑出土了不少奢华的随葬品,尤其是大量的彩绘陶俑。

从这座被称作“香山汉墓”的“甲”字形大墓,出土的彩绘陶俑数量破千。陶俑多数保存完好,通体彩绘,以实物的形式为我们展现了汉代人的穿搭秘密。

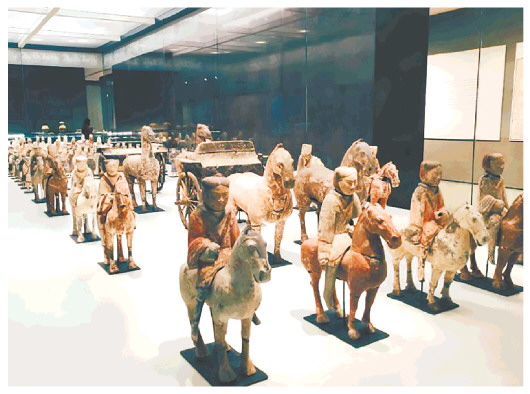

当考古队拨开层层封土,最震撼的当数骑兵俑方队。

考古资料记载,秦始皇兵马俑在出土时色彩斑斓,但与空气接触后,其色彩便迅速消失。如今,我们只能欣赏到失去色彩的秦始皇兵马俑。青州香山汉墓的彩绘陶俑在出土时同样色彩鲜艳,出土后颜色依然保持良好,这让人惊叹。据报道,出土时,陪葬坑内的陶质随葬品装在木箱内,分三层摞叠放置。坑底事先铺有一层厚5至10厘米的木炭,木箱放置在木炭之上。陶俑是否在木箱内,不得而知,但当时的人做了防潮措施是确定的。

专家曾做出分析:香山汉墓陶俑的服饰以上下连属的深衣制为主,多重穿衣是服饰的主要特色。陶俑身服的品类主要有长襦、虎纹裤、行縢、跗注等。首服主要有长冠、武弁等。服色多见紫色、红色、黑色、白色。香山汉墓骑俑的服饰可以体现西汉前期骑兵发展的迅猛、排兵布阵的巧妙,以及齐地染织工艺的发达。

香山汉墓的陶俑中,男侍俑呈站立姿态,体态修长,双目凝视前方,神态安详;身穿三重服饰,腰下垂红色、紫色云纹丝带,双手抱于胸前,像是随时听命于主人。女侍俑的头发、眉毛和眼部施黑色,双手合拢于胸前,长发在背后打成圆形发髻再垂直腰间;身穿粉色交领长袍,腰间绘有红色云朵状装饰物。令人惊艳的是陶俑的“三重衣”设计,红白相间的衣领外翻叠穿,仿佛是现代叠穿美学的原版。汉代服饰“三重衣”,即穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层。

此前发现的汉俑多集中在陕西中部地区,山东出土如此精美的彩绘陶俑实属罕见。

从考古发掘的服饰资料可以看出,汉代服饰的色彩丰富,有红、黄、黑、蓝、白、褐、绿、紫等色,而且每种色彩中又有不同,在每种不同的色彩中又有深浅之别。如:红色有朱红、赭红、土红、橙红等色。

青州香山汉墓出土有兵马仪仗俑、侍俑等千余件,其服饰色彩以红、黑、紫色为主,间有白色。人俑的服饰保存较好,服饰鲜艳多彩。

汉代服饰在染色工艺方面继承了前代传承下来的优秀成果,使用矿物、植物颜料。色彩更加多样,使得汉代服饰绚丽多姿、色彩斑斓,具有很强的装饰效果。

香山汉墓陪葬坑出土的彩绘陶俑、陶器上出现了大量保存较好的彩绘,有紫色、蓝色、红色、白色、黑色等,其中白色为方解石,红色为赭石和朱砂,黑色为炭黑,紫色为人造汉紫,采用胶料和颜料调制而成。

香山汉墓出土文物上“中国紫”的大量应用,说明在当时人们已经熟练掌握了制造这种颜料的技术。考古中发现,“中国紫”出现在春秋早期,主要使用于壁画、彩绘陶器上。然而,“中国紫”合成工艺却在东汉后神秘消失。香山汉墓的“中国紫”,是山东省2002年在危山汉墓发现“中国紫”后,又一次重大的发现。

阴阳五行学说是古代的一种哲学思想。它将青、红、黑、白、黄作为五行的色彩象征,被视为正色,又按阴阳相生相克的理论,调配出间色,介于五色之间,构成了我国特有的色彩观,广泛影响了人们的生活。西汉初期,承袭秦朝的冠服制度,色彩尚黑色,到汉武帝时尚黄色。青州香山汉墓出土的陶俑中均有多个身着黄色外衣者。

有一种说法是汉高祖刘邦为楚地人,跟随他南征北战的功臣大将也有相当一部分是楚人,而楚地崇尚赤色。刘邦起义之初,以赤帝之子自称,军队的旗帜颜色为红色。在香山汉墓陶俑的衣领上、袖带上,红色成为使用繁多的装饰色彩。

除了色彩,人们也关注陶俑的动作形态,从中揣测当时的礼仪形制。

香山汉墓的人俑可分为立俑、骑俑。立俑有大、中、小三种,前两种皆为男俑,后者为女俑和兵俑。男俑比较高大,女俑则比较小巧,身姿婀娜。立俑身体前倾,双肩内合,膝盖微曲,一种谦卑顺从的气质贯穿身体上下。陶俑的冠帽带,有的是在俑下颌处用紫褐色勾勒而成,有的则是用泥条黏在俑下巴上。在制作上,大俑一般为头和身分别制作、烧造,然后用胶黏结起来;小俑则直接黏合成体,然后烧造。因彩绘骑俑是与彩绘套马配套的,因此骑俑双腿呈跨马状,左右分开,右手下垂,左手半握,手中似有兵器。

为了达到美的效果,汉代人还注意到服饰装饰图案纹饰的多样化,主要有动物纹、植物纹、几何纹等图案纹饰。香山汉墓骑俑的服装有彩绘卷云纹等装饰,精美细致,典雅华丽。

汉代陶俑有多处发现,其个体尺寸普遍比秦代小很多。汉代,尤其是文景之治后,国家相对稳定,陪葬陶俑也更多地具有仪仗性质,多表现日常生活、出行的场景。故此,与秦代兵马俑勇猛强悍、剑拔弩张的紧张风格不同,汉俑的总体风格是平和、安详,表明墓主人期望到另一个世界继续享乐。透过香山汉墓的陶俑,我们也得以窥见汉代鲜活的人间烟火,看到一个衣袂飘飘、礼仪昌明的“衣冠上国”。

在青州古城的街头,在园林的深处,在博物馆的微弱灯光下,三三两两的汉服女子翩翩而过。她们身披一身的古意,或许是为了追求独特的美感与雅致,或许是为了与周边环境相融,留下美丽的影像,她们不知不觉间,正在跟祖先的智慧连接。

这样的服饰有一个特殊的名字——汉服。

汉服的历史可谓源远流长。没有汉服作为载体,中国难以号称“衣冠上国”。按照通常的说法,汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服,周朝建制,汉朝汉明帝时期修补定型,确定了完整体系。“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾、坤”,可见,古代人可是把穿衣当成了天大的事。

汉代的人们穿什么,怎么穿?从文字记录和考古材料中可窥见一斑。

马王堆一号汉墓出土的素纱单衣是这样的一件文物:仅重48克,可谓薄如蝉翼;衣物采用平纹方孔纱料,汉代的缫丝技术令人惊叹。除了少数素纱单衣这样的汉代服装成品,想要了解最初的汉服还可以求助于汉俑。

汉代墓葬中随葬木俑、陶俑的情况较为普遍,其目的是使墓主人能安享生前一样的生活,所以俑是“真实”的,它记录了汉代社会的着衣穿搭。

马王堆汉墓一号和三号墓出土了一批木俑,其中有侍女俑、歌俑,着黑色绢地云纹绣花衣,衣裾长长及地。一号墓出土彩绘立俑,以红黑二色彩绘衣着纹饰,袍子边缘绘出黑底红花织锦。汉景帝阳陵南区的从葬坑出土了大量彩绘陶俑,有陶俑头扎朱红色陌额,腿裹朱红色行縢,战袍覆于膝盖之上,有朱、黄、白、灰等颜色。

值得注意的是,在青州也有陶俑出土,这就是如今展现于青州博物馆的香山汉墓陶俑。

2006年夏天,青州市谭坊镇大赵村在修建道路时,在香山脚下挖出了很多陶器。村干部立刻上报了文物部门。文物部门接到消息后非常重视,立刻派人前往调查勘探,发现被村民挖出来的陶器属于一座大型陵墓的陪葬坑,年代应该在西汉早期。为使古墓不被进一步破坏,考古队立刻对其进行抢救性发掘。陪葬坑出土了不少奢华的随葬品,尤其是大量的彩绘陶俑。

从这座被称作“香山汉墓”的“甲”字形大墓,出土的彩绘陶俑数量破千。陶俑多数保存完好,通体彩绘,以实物的形式为我们展现了汉代人的穿搭秘密。

当考古队拨开层层封土,最震撼的当数骑兵俑方队。

考古资料记载,秦始皇兵马俑在出土时色彩斑斓,但与空气接触后,其色彩便迅速消失。如今,我们只能欣赏到失去色彩的秦始皇兵马俑。青州香山汉墓的彩绘陶俑在出土时同样色彩鲜艳,出土后颜色依然保持良好,这让人惊叹。据报道,出土时,陪葬坑内的陶质随葬品装在木箱内,分三层摞叠放置。坑底事先铺有一层厚5至10厘米的木炭,木箱放置在木炭之上。陶俑是否在木箱内,不得而知,但当时的人做了防潮措施是确定的。

专家曾做出分析:香山汉墓陶俑的服饰以上下连属的深衣制为主,多重穿衣是服饰的主要特色。陶俑身服的品类主要有长襦、虎纹裤、行縢、跗注等。首服主要有长冠、武弁等。服色多见紫色、红色、黑色、白色。香山汉墓骑俑的服饰可以体现西汉前期骑兵发展的迅猛、排兵布阵的巧妙,以及齐地染织工艺的发达。

香山汉墓的陶俑中,男侍俑呈站立姿态,体态修长,双目凝视前方,神态安详;身穿三重服饰,腰下垂红色、紫色云纹丝带,双手抱于胸前,像是随时听命于主人。女侍俑的头发、眉毛和眼部施黑色,双手合拢于胸前,长发在背后打成圆形发髻再垂直腰间;身穿粉色交领长袍,腰间绘有红色云朵状装饰物。令人惊艳的是陶俑的“三重衣”设计,红白相间的衣领外翻叠穿,仿佛是现代叠穿美学的原版。汉代服饰“三重衣”,即穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层。

此前发现的汉俑多集中在陕西中部地区,山东出土如此精美的彩绘陶俑实属罕见。

从考古发掘的服饰资料可以看出,汉代服饰的色彩丰富,有红、黄、黑、蓝、白、褐、绿、紫等色,而且每种色彩中又有不同,在每种不同的色彩中又有深浅之别。如:红色有朱红、赭红、土红、橙红等色。

青州香山汉墓出土有兵马仪仗俑、侍俑等千余件,其服饰色彩以红、黑、紫色为主,间有白色。人俑的服饰保存较好,服饰鲜艳多彩。

汉代服饰在染色工艺方面继承了前代传承下来的优秀成果,使用矿物、植物颜料。色彩更加多样,使得汉代服饰绚丽多姿、色彩斑斓,具有很强的装饰效果。

香山汉墓陪葬坑出土的彩绘陶俑、陶器上出现了大量保存较好的彩绘,有紫色、蓝色、红色、白色、黑色等,其中白色为方解石,红色为赭石和朱砂,黑色为炭黑,紫色为人造汉紫,采用胶料和颜料调制而成。

香山汉墓出土文物上“中国紫”的大量应用,说明在当时人们已经熟练掌握了制造这种颜料的技术。考古中发现,“中国紫”出现在春秋早期,主要使用于壁画、彩绘陶器上。然而,“中国紫”合成工艺却在东汉后神秘消失。香山汉墓的“中国紫”,是山东省2002年在危山汉墓发现“中国紫”后,又一次重大的发现。

阴阳五行学说是古代的一种哲学思想。它将青、红、黑、白、黄作为五行的色彩象征,被视为正色,又按阴阳相生相克的理论,调配出间色,介于五色之间,构成了我国特有的色彩观,广泛影响了人们的生活。西汉初期,承袭秦朝的冠服制度,色彩尚黑色,到汉武帝时尚黄色。青州香山汉墓出土的陶俑中均有多个身着黄色外衣者。

有一种说法是汉高祖刘邦为楚地人,跟随他南征北战的功臣大将也有相当一部分是楚人,而楚地崇尚赤色。刘邦起义之初,以赤帝之子自称,军队的旗帜颜色为红色。在香山汉墓陶俑的衣领上、袖带上,红色成为使用繁多的装饰色彩。

除了色彩,人们也关注陶俑的动作形态,从中揣测当时的礼仪形制。

香山汉墓的人俑可分为立俑、骑俑。立俑有大、中、小三种,前两种皆为男俑,后者为女俑和兵俑。男俑比较高大,女俑则比较小巧,身姿婀娜。立俑身体前倾,双肩内合,膝盖微曲,一种谦卑顺从的气质贯穿身体上下。陶俑的冠帽带,有的是在俑下颌处用紫褐色勾勒而成,有的则是用泥条黏在俑下巴上。在制作上,大俑一般为头和身分别制作、烧造,然后用胶黏结起来;小俑则直接黏合成体,然后烧造。因彩绘骑俑是与彩绘套马配套的,因此骑俑双腿呈跨马状,左右分开,右手下垂,左手半握,手中似有兵器。

为了达到美的效果,汉代人还注意到服饰装饰图案纹饰的多样化,主要有动物纹、植物纹、几何纹等图案纹饰。香山汉墓骑俑的服装有彩绘卷云纹等装饰,精美细致,典雅华丽。

汉代陶俑有多处发现,其个体尺寸普遍比秦代小很多。汉代,尤其是文景之治后,国家相对稳定,陪葬陶俑也更多地具有仪仗性质,多表现日常生活、出行的场景。故此,与秦代兵马俑勇猛强悍、剑拔弩张的紧张风格不同,汉俑的总体风格是平和、安详,表明墓主人期望到另一个世界继续享乐。透过香山汉墓的陶俑,我们也得以窥见汉代鲜活的人间烟火,看到一个衣袂飘飘、礼仪昌明的“衣冠上国”。

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251031/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251031/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251031/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251031/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251031/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251031/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251031/07/Page07-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20251031/08/Page08-1500.jpg)